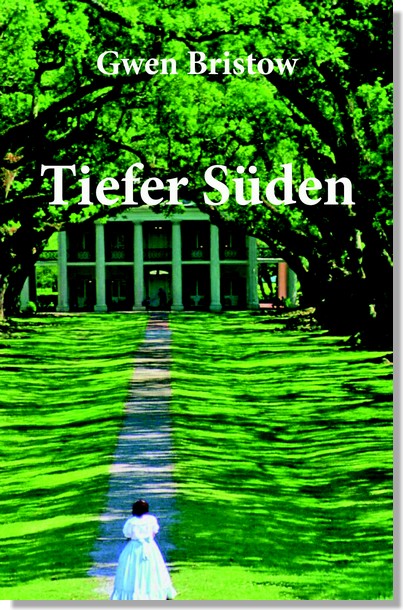

![Louisiana-Trilogie 1 - Tiefer Süden]()

Louisiana-Trilogie 1 - Tiefer Süden

Spiegel gesehen hatte, der größer war als eine Hand, konnte sie sich kaum ein Urteil über ihre äußere Erscheinung bilden. Sie wußte, daß ihre Augen eine bräunlichgoldene Farbe hatten wie ihr Haar, und daß ihre Haut rein, wenn auch zu stark von der Sonne gebräunt war. Wenn sie aber auf ihr graues Baumwollkleid und das einfache Schultertuch sah, wollte sie kaum glauben, daß ein vornehmer Herr in Seide und Silber sie bewundernd anschauen könnte. Mißbilligend betrachtete sie die nußbraunen Anzüge, die Caleb und ihr Vater trugen. Daheim in Connecticut hatten sie sehr ordentlich und sauber ausgesehen. Aber zu Hause kleideten sich alle anständigen Farmer in dieser Art und machten nur eine Ausnahme, wenn sie zu einer Versammlung oder an Feiertagen zum Markt ritten. Woher mochte Mr. Larne nur kommen?

»Mutter«, sagte sie plötzlich.

Mrs. Sheramy sah von ihren Waldhühnern auf. »Ja, mein Kind?«

»Dieser Mr. Larne reist – so ganz allein. Vielleicht hat er uns nur angesprochen, weil er sich einsam fühlt. Er hat sein Boot an der anderen Seite des Dickichts am Ufer festgemacht. Wäre es nicht nett, wenn wir ihn zum Abendessen einladen würden?«

»Ja – vielleicht«, erwiderte Mrs. Sheramy nach kurzem Zögern. Dann wandte sie sich an ihren Mann. »Wie denkst du darüber, Mark?«

Er lehnte sich auf sein Gewehr.

»Ich weiß nicht recht«, entgegnete er langsam. »Mir kommt es nicht so vor, als ob er gute Gesellschaft für uns wäre.«

»Aber Vater!« rief Judith. »Er sieht doch wie ein Lord aus!«

Mark lächelte leicht. »Eher wie ein eleganter Taugenichts! Ich kenne diese Art Menschen. Die treiben sich in den Kolonien herum und machen sparsamen Leuten wie uns, die sich ein neues Heim gründen wollen und in der Furcht Gottes leben, nur Unannehmlichkeiten.«

Judith steckte den Löffel in das Gericht aus Bohnen und Mais.

»Es ist wirklich unchristlich von dir, daß du so schlecht über einen Mann denkst, nur weil er fein angezogen ist.«

»Judith!« sagte ihr Vater.

»Es tut mir leid.« Sie biß sich auf die Lippe, aber dann war sie freudig erstaunt, als sie hörte, was ihre Mutter sprach.

»Immerhin, Mark, wenn der arme Mann den ganzen Fluß herunter nur die Kost dieser rauhen Bootsleute gehabt hat, muß er sich nach einer Mahlzeit sehnen, die eine Frau zubereitet hat. Warum sollen wir ihn nicht zum Essen einladen?«

Mark zuckte die Schultern.

»Nun gut. Geh hinüber, Judith, und lade ihn ein.«

»Jawohl, Vater.« Sie machte sich sofort auf und bahnte sich einen Weg durch das Schilfrohr. Die Sonne stand schon tief, aber als Judith die Halme beiseite bog, glänzten sie noch schwach in den letzten Strahlen auf. Jenseits des Dickichts blieb das Mädchen stehen. Plötzlich wurde sie ängstlich und scheu. Philip Larne saß auf einer gebogenen Baumwurzel. Er hatte das Gewehr quer über die Knie gelegt und hielt nach Wildenten Ausschau, während seine Bootsleute ein Feuer anzündeten. Judith hatte das Gefühl, daß sie die Zunge nicht mehr bewegen konnte. Dieser Mann gehörte einer Welt an, die sie nicht kannte, und ihn zum Abendessen einzuladen, erschien ihr wie ein großes Kunststück. Dazu mußte man die Gewandtheit besitzen, die man sich nur bei Hofe oder im Ballsaal aneignen konnte. Sie hätte sich lautlos wieder fortgestohlen, wenn er sie nicht gerade in dem Augenblick bemerkt hätte. Sofort sprang er auf und lehnte sein Gewehr gegen einen Baum.

»Oh, die entzückende junge Dame, die ich eben kennengelernt habe!« begrüßte er sie.

Dann trat er näher und küßte ihr die Hand. Das hatte vorher noch niemand getan. Verwirrt und verlegen machte sie einen Knicks.

»Ich – ich bitte Sie um Verzeihung, aber meine Mutter – meine Mutter schickt ihre besten Empfehlungen – und möchte wissen, ob Sie heute mit uns zu Abend essen wollen.«

Philip Larnes blaue Augen musterten sie von oben bis unten, und obwohl er liebenswürdig antwortete, spielte doch ein belustigtes Lächeln um seine Lippen.

»Ich fühle mich sehr geehrt, Madame.«

»Dann – dann wollen Sie also kommen, Mr. Larne?« fragte sie befangen, während sie langsam nach dem Dickicht zurückging.

Er lachte. »Warten Sie doch einen Augenblick!« rief er und faßte sie am Arm, damit sie nicht fortlaufen konnte. »Sie zittern ja, Miß Sheramy! Halten Sie mich denn für einen Indianer, der Ihnen den Skalp rauben will?«

»Nein – natürlich nicht – aber –« Sie zögerte. Er sprach jedoch so herzlich und freundlich, daß sie

Weitere Kostenlose Bücher