![Mein Leben]()

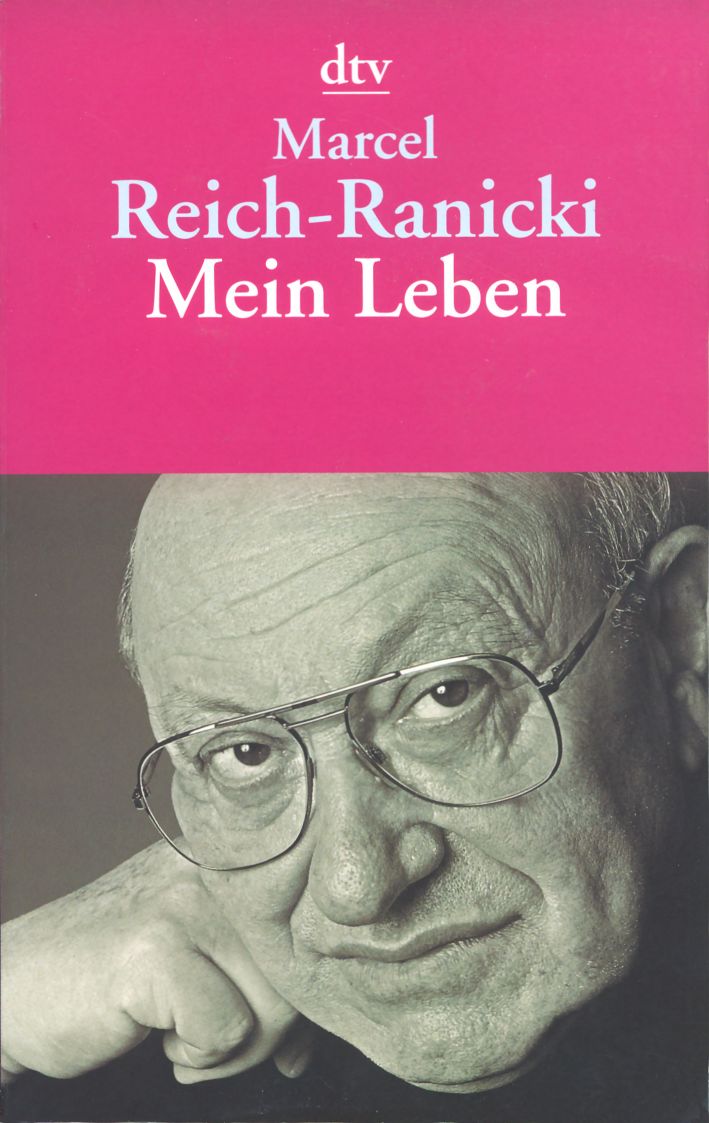

Mein Leben

Schuß

Wir waren frei. Wie oft hatten wir diesen Augenblick ersehnt, wie oft hatten wir ihn uns vorgestellt. Waren wir jetzt in Hochstimmung, fröhlich, gar glücklich? Wir hatten keine Zeit, darüber nachzudenken, und wir hatten immer noch Angst: Wir fürchteten, die Deutschen könnten wiederkehren – für einen Tag oder zwei, also wahrlich lang genug, um uns zu finden und zu ermorden. Wir waren frei, aber schwach und elend, dreckig und verlaust und in schmutzige Lumpen gehüllt, wir hatten keine richtigen Schuhe. Wir waren frei, aber sehr hungrig – und nirgends gab es etwas zu essen. Was tun, wohin gehen? Wir mußten etwas unternehmen, um nicht gleich nach der Befreiung auf der belebten Chaussee zusammenzubrechen und vielleicht zu verrecken.

Sowjetische und polnische Soldaten, Lastwagen und Pferde, Personenautos, Schubkarren und Leiterwagen, Radfahrer und Fußgänger – alles gab es auf dieser Landstraße, alle waren unterwegs, in verschiedene Richtungen, alle eilten irgendwohin. Die siegreiche Rote Armee war in einem beklagenswerten Zustand. Die Soldaten waren übermüdet und ungenügend versorgt. Ihre Uniformen sahen oft jämmerlich aus. Die Fleischkonserven, die sie erhielten, stammten aus den Vereinigten Staaten oder aus Kanada. Kein Soldat verstand die englische Aufschrift auf den Dosen: Sie warnte vor dem Genuß dieser Konserven. Denn sie waren nicht für Menschen, sondern für das Vieh bestimmt. Zigaretten erhielten nur die Offiziere, die gewöhnlichen Soldaten bekamen Tabak und drehten sich Pfeifen aus Zeitungspapier. Besonders geeignet war hierzu das Papier der »Prawda«; damit hing, wie man hörte, die gigantische Auflage dieser Zeitung zusammen.

Um uns kümmerte sich niemand. Wir fielen auch nicht auf, denn es fehlte nicht an Menschen, die ebenso erbärmlich aussahen wie wir. Alle, ob in Uniform oder in Zivil, befaßten sich mit sich selbst. Wir waren kaum zwei oder drei Kilometer von Boleks Haus entfernt, als ein polnischer Offizier auf uns zukam. Er kommandierte: »Halt«. Und fragte: »Seid ihr Juden?«. Da wir wohl zusammenfuhren, sagte er rasch: »Habt keine Angst, ich bin auch Jude.« Ob wir vielleicht im Warschauer Getto gewesen wären – und ob wir dort eine Esther Rosenstein gekannt hätten? Wie alle Juden, die mit der sowjetischen Armee gekommen waren, suchte er seine Angehörigen. Leider konnten wir ihm keine Auskunft über seine Schwester geben.

Wir sollten uns so schnell wie möglich von der Front entfernen und nach Lublin fahren. Dort sei, belehrte er uns, das Zentrum, die provisorische Hauptstadt des befreiten Teils von Polen, dort würde man uns schon helfen. Fahren – womit denn? Er hielt einen offenen Militär-Lastwagen an und befahl dem Fahrer, uns mitzunehmen. Wir fragten schüchtern, wo man etwas zu essen bekommen könne. Er gab uns je eine dicke Scheibe Brot – mit der Bemerkung: »Mehr hat euch die große Sowjetunion im Augenblick nicht zu bieten.«

Auf dem Lastwagen, der allerlei Waren transportierte, saßen schon mehrere Leidensgenossen. Man betrachtete uns nicht gerade mit Sympathie. Aber ein ordentlich gekleideter Pole sprach mich freundlich an. Nach einigen Minuten fragte er mich, den unrasierten und schmutzigen Landstreicher: »Sie sind wohl Jurist?« So heruntergekommen ich war, etwas war offenbar geblieben und hatte ihn zu seiner Vermutung veranlaßt: die Sprache – oder vielleicht die logische Argumentation. Mein Alter schätzte er auf knapp fünfzig. Ich war damals 24.

Nachdem wir mit anderen Flüchtlingen in einer Scheune übernachtet hatten, kamen wir am nächsten Tag in Lublin an. Die erste Nacht verbrachten wir in einem schrecklichen Obdachlosenheim – bisher kannte ich solche Häuser bloß aus Gorkis »Nachtasyl« –, dann erhielten wir eine einmalige, bescheidene Unterstützung. Sie reichte für einige billige Kleidungsstücke, die wir auf dem Marktplatz kauften. Nun schauten wir etwas menschlicher aus. Wir sahen uns an und bemühten uns, ein wenig zu lächeln. Tosia fragte: »Also haben wir wirklich überlebt?« Ich tat etwas, was in jener Zeit auf der Straße nicht üblich war. Ich küßte sie. Ein vorbeigehender älterer Soldat zeigte uns einen Vogel.

Wenige Tage später haben wir uns freiwillig zum Militärdienst gemeldet, zur polnischen Armee. Sie unterstand dem sowjetischen Oberbefehl, war also ein Teil der Roten Armee. Diese Entscheidung ist heute schwer zu verstehen. Jedenfalls hatte sie mit Heldentum nichts gemein. Nur hielten wir es

Weitere Kostenlose Bücher