![Mein Leben]()

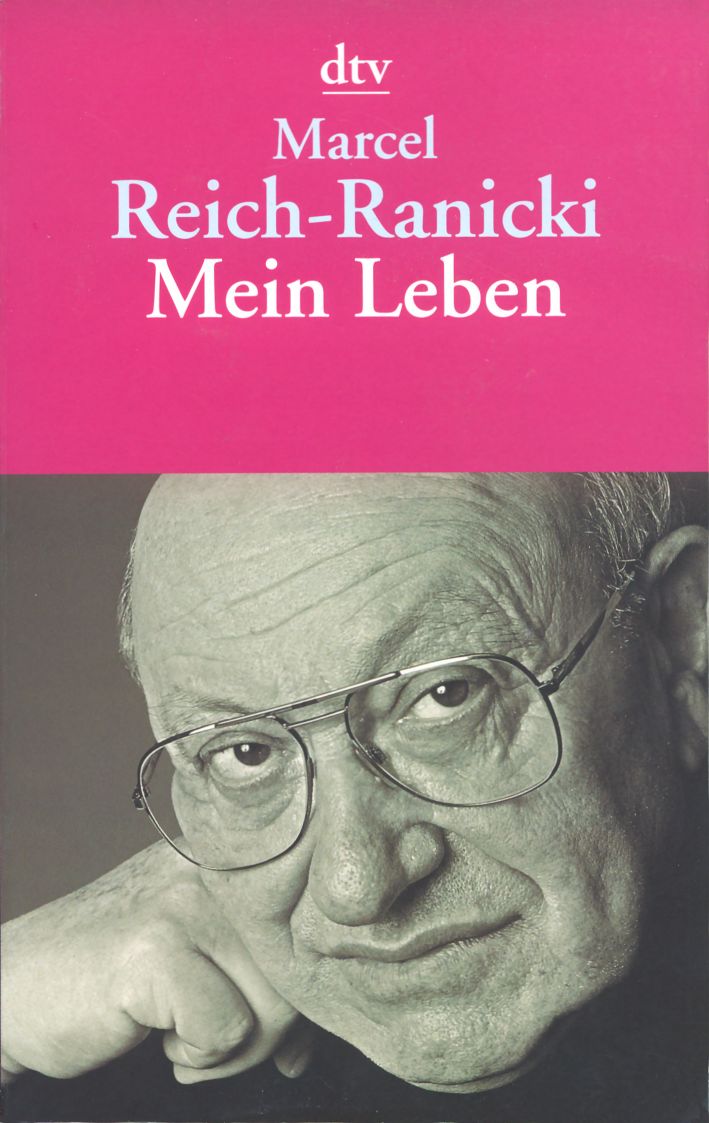

Mein Leben

29. Juli 1974 – inzwischen war ich in der Redaktion der »Frankfurter Allgemeinen« für Literatur zuständig – brachte mir der nicht mehr junge Bürobote eine Meldung der Deutschen Presseagentur, die er resigniert auf den Tisch legte – mit dem üblichen Kommentar: »Da haben Sie wieder eine Leiche.« Ich las rasch, der deutsche Dichter Erich Kästner sei in einem Münchner Krankenhaus gestorben. Wie immer in solchen Fällen, sah ich erst einmal auf die Uhr: Ja, der Nachruf werde sich noch vor Redaktionsschluß schaffen lassen. Aber es mußte sehr schnell geschehen. Doch bevor ich damit anfing, rief ich jene an, die 1941 im Warschauer Getto seine Gedichte abgeschrieben hatte. Sie reagierte mit einem einzigen Wort: »Nein!« Dann war es ganz still. Wenn ich mich recht entsinne, waren meine Augen wieder einmal feucht – und die ihrigen wohl auch.

1998 erreichte uns, Tosia und mich, eine nicht alltägliche Bitte: Der Autor und Verleger Michael Krüger wünschte, daß wir zusammen einen Band mit der Lyrik Kästners herausgäben. Tosia sollte die Gedichte auswählen, und ich sollte das Nachwort schreiben. Wir erfüllten diesen Wunsch gern. Dem Buch haben wir, eine Formulierung Kästners aufgreifend, den Titel »Seelisch verwendbar« gegeben.

Verneigung vor der Schrift

Die nationalsozialistische Herrschaft haben wir, Schüler des Werner von Siemens-Realgymnasiums in Berlin-Schöneberg, sofort gemerkt, sofort zu spüren bekommen – wenn auch auf sonderbare Weise. Am Morgen des 28. Februar 1933 waren wir Quartaner in der großen Pause gegen zehn Uhr, wie üblich, mit einem Spiel beschäftigt, das wir »Schlagball« nannten, das aber mit dem richtigen Schlagballspiel nur wenig gemein hatte. Denn wir waren auf kunstvoll aus Butterbrotpapier gedrehte »Pillen« angewiesen. Daß die älteren Schüler auf dem Hof in Gruppen zusammenstanden und sich aufgeregt unterhielten, fiel uns kaum auf.

Erst nach der Pause, als vor der Klassentür einer unserer Lehrer stand und uns mit rüden Worten in die Aula trieb, ahnten wir, daß Ungewöhnliches geschehen war oder bevorstand. Der Direktor der Schule, ein ruhiger Mensch, sprach zu uns, klar und sachlich, ganz ohne Eifer. Der Reichstag, informierte er die versammelten Schüler, habe in dieser Nacht gebrannt und brenne wohl immer noch. Neu war dies für mich nicht. Denn um fünf oder sechs Uhr morgens hatte in unserer Wohnung das Telephon geklingelt und uns alle aufgeweckt – was noch nie passiert war. Mein Onkel Max, der Patentanwalt, ein heiterer und jovialer und dabei leicht erregbarer Mensch, der immer ungeduldig auf Neuigkeiten wartete, vor allem auf solche, die Hitler und die Nazis betrafen, konnte sich kaum beherrschen. Er hatte das dringende Bedürfnis, uns sogleich eine sensationelle Nachricht mitzuteilen. Sie lautete nicht etwa »Der Reichstag brennt«, sondern »Die Nazis haben den Reichstag angesteckt«.

In der kurzen Rede des Schuldirektors fand sich, allerdings indirekt, der gleiche Hinweis: »Ich verbiete allen Schülern« – sagte er – »zu behaupten, die Nationalsozialisten hätten den Reichstag angezündet.« Viele Schüler horchten auf: Erst dieses Verbot brachte sie auf einen Gedanken, auf den sie sonst wahrscheinlich gar nicht gekommen wären. Warum hatte unser Direktor das gesagt? War er einfältig und dümmlich, oder wollte er gar provozieren? Jedenfalls haben wir ihn nicht mehr oft gesehen: Bald verschwand er von der Schule – aus politischen Gründen, hieß es. So simpel ging das bisweilen zu.

Im Unterricht machte sich der Geist der neuen Machthaber nicht so rasch bemerkbar. Aber gelegentlich gab es schon Vorfälle, die man vor 1933 nicht gekannt hatte. Beim Handballspiel glaubte der Schüler R. er sei vom Schüler L. angerempelt worden. Es waren zwei tüchtige Spieler, doch der eine ein HJ-Führer, der andere ein Jude. In der Hitze des Gefechts brüllte R. den L. an: »Du Dreckjude!« Solche Beschimpfungen waren in dieser Schule damals, 1934, noch nicht üblich. So wuchs sich der Vorfall zu einem kleinen Skandal aus.

Von der Sache erfuhr unser Klassenlehrer, Dr. Reinhold Knick. In seiner nächsten Unterrichtsstunde hielt er eine ernste, etwas feierliche Ansprache, seine Stimme, so schien mir, zitterte ein wenig: »Ich als Christ kann es nicht billigen, daß …, vergessen wir es nie: Auch unser Heiland war Jude …« Alle lauschten wir stumm, auch der HJ-Führer R. Aber außerhalb der Schule hörte er auf zu schweigen. Nach wenigen Tagen

Weitere Kostenlose Bücher