![Mein Leben]()

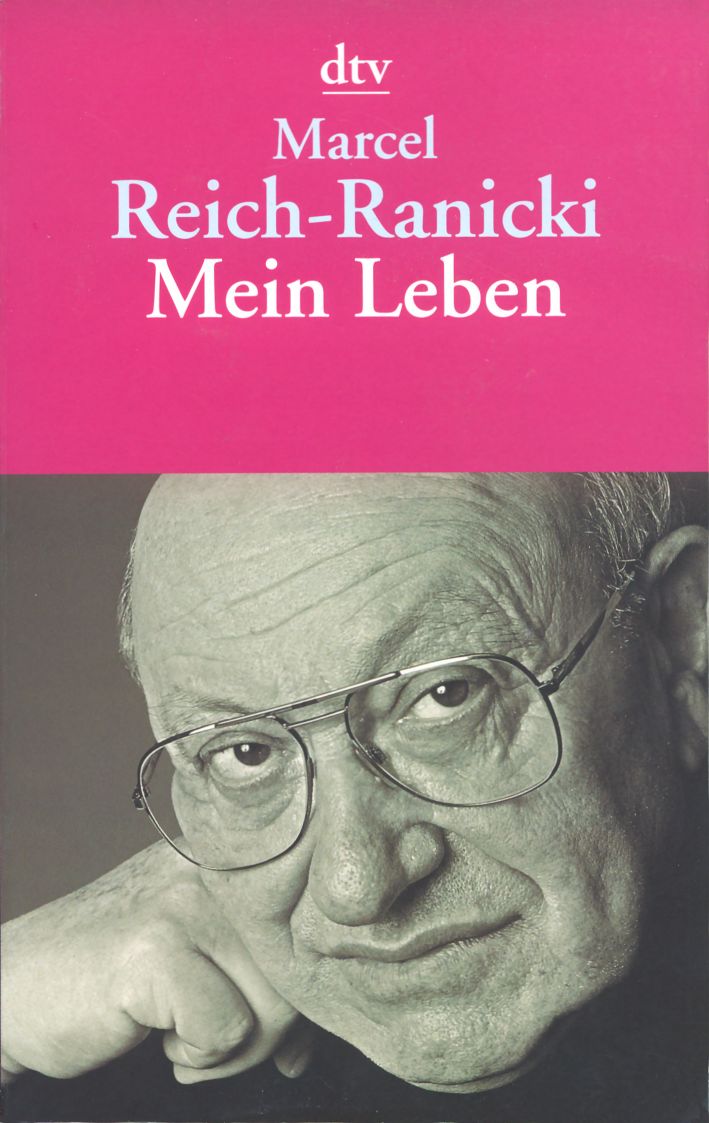

Mein Leben

offensichtlich nicht nur Gläubige. Jüdische Organisationen hatten unverkennbar Zulauf. Das galt ganz besonders für die junge Generation, für die Halbwüchsigen. Aber traf es auch auf mich zu?

Mein Großvater, jener Rabbiner aus der Provinz, mit dem wir zusammenwohnten, war jetzt schon über achtzig Jahre alt, gebrechlich und blind. Zu meinen Pflichten gehörte es, ihm täglich etwa eine Viertelstunde Gesellschaft zu leisten. Er erzählte mir allerlei Geschichten und Anekdoten über seine gelehrten Vorfahren. Ergiebig oder gar sonderlich interessant waren diese Gespräche für mich nicht, zumal er sich oft wiederholte und die Umwelt überhaupt nicht mehr wahrnahm.

Doch eines Tages überraschte er mich mit der Frage, was ich denn werden wolle. Der Wahrheit gemäß antwortete ich, daß ich dies noch nicht wisse. Da gab er mir einen überraschenden Rat: Die Unterhaltungen mit mir hätten ihn überzeugt, daß ich mich für den Rabbinerberuf gut eigne, ebendiesen Beruf solle ich, an die Familientradition anknüpfend, unbedingt ergreifen. Als ich davon nichts hören wollte, versuchte er mir die Sache mit dem Hinweis schmackhaft zu machen, man könne als Rabbiner viel faulenzen. Wie man sieht, war er ein nüchterner Mann, nicht ohne Humor. Da aber ein Rabbiner in erster Linie als Lehrer zu fungieren hat, mag es sein, daß ich von meinem Großvater gar nicht so falsch beurteilt wurde. Denn in dem Beruf, für den ich mich nach einigem Hin und Her entschieden habe, im Beruf des Kritikers also, dominiert das Pädagogische – oder sollte es wenigstens.

Der Lebensunterhalt des Großvaters wurde von seinen Söhnen finanziert – und da sie nicht geizig waren, reichten deren Zuwendungen auch für unser (freilich kärgliches) Auskommen. Während meiner ganzen Gymnasialzeit habe ich nie einen Mantel bekommen, ich mußte bis über das Abitur hinaus die Mäntel meines älteren Bruders auftragen. Aber ich habe nie darunter gelitten, nie dagegen protestiert. Daß meine Mitschüler besser gekleidet waren, hat mich nicht gestört. Als meine Schwester von einem Bekannten in ein Spielkasino mitgenommen wurde und dort fünfzig oder hundert Mark gewonnen hatte, schenkte sie mir ein schönes Jackett (in Berlin sagte man »Sakko«) – es war ein Ereignis, das ich, wie man sieht, bis heute nicht vergessen kann.

Derjenige, der für unseren Lebensunterhalt hätte sorgen sollen, mein Vater also, war in meiner Schulzeit nicht älter als Anfang oder Mitte Fünfzig. Aber schon damals machte er auf mich den Eindruck eines müden und resignierten Mannes. Alle seine Bemühungen, in Berlin beruflich Fuß zu fassen, scheiterten kläglich. Wenn in der Schule nach dem Beruf des Vaters gefragt wurde, beneidete ich meine Mitschüler, meist Söhne gutsituierter Akademiker. Während sie sagen konnten: »Chemiker«, »Rechtsanwalt«, »Architekt« oder, was besonders imponierte, »Generaldirektor«, wurde ich, damals noch ein Kind, verlegen und schwieg hilflos. Schließlich sagte ich leise: »Kaufmann«, was aber nicht genügte. Der Lehrer wünschte eine genauere Auskunft, die ich nicht geben konnte.

In die Synagoge ging mein Vater regelmäßig und wohl noch häufiger als einst in Polen, vermutlich deshalb, weil er in Berlin einsam und isoliert war. Er wünschte, daß ich, damals elf oder zwölf Jahre alt, ihn begleitete. Während des Gottesdiensts langweilte ich mich, weil ich von den hebräischen Gebeten nur ein einziges Wort verstand: »Israel«. So las ich die deutsche Übersetzung dieser Texte, die mich ärgerten, weil in ihnen, so schien es mir jedenfalls, ein einziger Satz wiederholt und eventuell variiert wurde: »Gepriesen sei der Herr, unser Gott.« Ich konnte nicht begreifen, daß erwachsene Menschen mehr oder weniger stumpfsinnige Texte murmelten und dies auch noch für ein persönliches Gespräch mit Gott hielten. Nachdem ich einige Male mit meinem Vater in der Synagoge gewesen war, verweigerte ich ihm kurzerhand den Gehorsam – ganz undramatisch übrigens, nur mit der schlichten Begründung, daß mich der Gottesdienst überhaupt nicht interessiere und schrecklich einschläfere. Schwach und gütig, wie mein Vater war, fand er sich damit gleich ab. Zu einem heftigeren Wortwechsel mit ihm, geschweige denn zu einem Streit, ist es nie gekommen.

Auch später, als wir im Warschauer Getto lebten, blieb mein gutmütiger, mein gütiger Vater ein Versager. Ich wollte ihm helfen. Als die Verwaltung des Gettos, der »Judenrat«, für eine kurze Zeit

Weitere Kostenlose Bücher