![Mein Leben]()

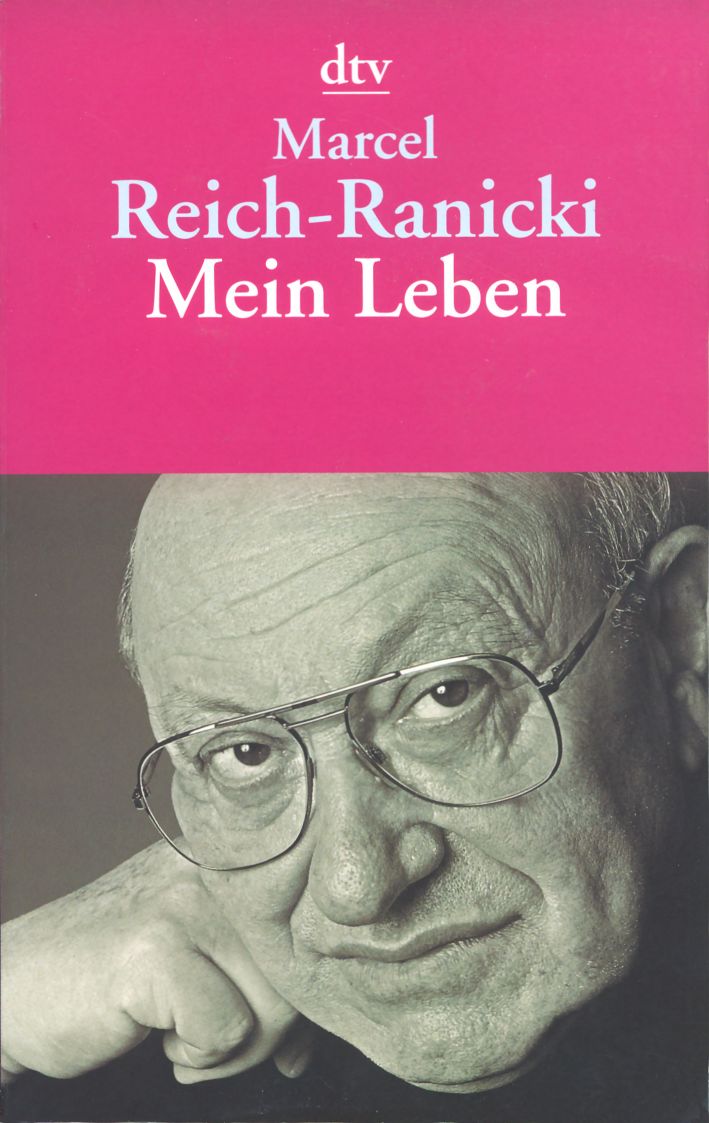

Mein Leben

habe diesen Ratschlag befolgt. Aber erst viel später, erst zwölf Jahre nach diesem Gespräch.

Ohne Eile ging ich den Kurfürstendamm in Richtung Haiensee. Plötzlich wurde mir bewußt, daß ich während des ganzen Gesprächs mit Tatjana an Tosia gedacht hatte. Und wieder kam mir, wie unzählige Male im Laufe der vergangenen Jahre, jener Tag in den Sinn, der mein Leben änderte, jener 21. Januar 1940, der Tag, an dem ihr Vater, der Herr Langnas aus Lodz, seinem Leben ein Ende gesetzt hatte.

Er war noch ein Kind, als seine Eltern starben. Ein Onkel sorgte für seinen Lebensunterhalt, sonst blieb er sich selber überlassen. Ein Selfmademan also und kein alltäglicher: Obwohl still und zurückhaltend, obwohl von seinen Ellenbogen keinen Gebrauch machend, war er geschäftstüchtig. Er wurde ein erfolgreicher und wohlhabender Kaufmann, Mitinhaber einer florierenden Textilfabrik. Dennoch war sein Selbstbewußtsein nicht stark ausgeprägt – und vielleicht hing sein Tod damit zusammen.

Kurz nach dem Einmarsch der Wehrmacht wurde er enteignet. Das Betreten seiner Fabrik, die nun ein Treuhänder verwaltete, war ihm untersagt. Am nächsten Tag hat ihn auf der Piotrkowska, der Hauptstraße von Lodz, ein deutscher Soldat geohrfeigt, ein kräftiger junger Mann in bester Laune. Warum? Vielleicht hat er von dem Juden Langnas den Hitlergruß erwartet. Aber vielleicht kam es ihm gar nicht darauf an, nur hat er, weil er von seinem Vorgesetzten geärgert worden war, das Bedürfnis gehabt, jemanden zu prügeln. Damit begann der psychische Zusammenbruch des Herrn Langnas: Kaum nach Hause gekommen, sagte er, ihm bliebe jetzt nichts anderes übrig, als Selbstmord zu verüben – und sprach davon in den nächsten Wochen immer häufiger.

Später, als Lodz Litzmannstadt genannt und dem »Reichsgau Wartheland« angeschlossen wurde, flüchtete die Familie, ähnlich wie viele andere Juden aus Lodz, nach Warschau. Auch dort waren bei Herrn Langnas Anzeichen einer tiefen Depression zu beobachten, doch von Selbstmordabsichten sprach er nicht mehr. Man glaubte schon, er habe die Krise überwunden. Am 21. Januar gingen seine Frau und seine Tochter in die Stadt, um etwas zu besorgen. Nach einer knappen Stunde kehrten sie zurück. Es war zu spät: Der von einem fröhlichen deutschen Soldaten geohrfeigt worden war, hing an seinem Hosengürtel. Die beiden Frauen schrien auf, die Tochter war dann schneller als die Mutter: Sie rannte aus dem Zimmer in die Küche, um ein Messer zu holen. Doch ihre Kraft reichte nicht aus, den Gürtel zu durchschneiden. Erst der Notarzt schaffte es, der sonst nichts mehr tun konnte. Da war ich schon in dieser Wohnung, von der weinenden Tochter des Toten in ein anderes Zimmer geführt. Jetzt saß ich neben ihr, neben Teofila Langnas, die ihrem ein wenig prätentiös klingenden Vornamen das schlichte Diminutiv Tosia vorzog.

So unvergleichbar unsere Situation – wir waren ihr beide nicht gewachsen, wir waren beide überfordert. Sie wußte seit zehn Minuten, daß sie keinen Vater mehr hatte. Sie weinte, sie konnte nichts sagen. Und ich, was sollte ich einem Mädchen sagen, das sich vor zehn Minuten vergeblich bemüht hatte, ihren Vater vom Gürtel loszuschneiden? Wir, beide neunzehn Jahre alt, waren gleichermaßen ratlos. Ich war mir der Dramatik des Augenblicks bewußt, aber mir fiel nichts anderes ein, als den Kopf der Verzweifelten zu streicheln und ihre Tränen zu küssen. Sie nahm es, glaube ich, kaum wahr.

Um sie wenigstens für Augenblicke abzulenken, fragte ich, was sie denn eigentlich in Lodz getan hatte. Sie antwortete stammelnd. Ich verstand, daß sie vor einem halben Jahr das Abitur gemacht hatte und in Paris Graphik und Kunstgeschichte studieren sollte. Daraus war nun, des Kriegsausbruchs wegen, nichts geworden. Ich meinte, ich müßte ihr jetzt etwas sagen.

Vor einigen Jahren, noch in Berlin, hatte mir der Film »Traumulus« gefallen, wohl deshalb vor allem, weil in der Verfilmung dieses kurz nach der Jahrhundertwende geschriebenen Stücks von Arno Holz und Oskar Jerschke die Hauptrolle, den Lehrer, der nicht ohne Grund »Traumulus« genannt wird, Emil Jannings spielte. An der Leiche seines Lieblingsschülers, der Selbstmord verübt hat, erklärt dieser Lehrer – so ungefähr hatte ich es im Gedächtnis behalten –, wir seien dazu da, das Leben nicht von uns zu werfen, sondern zu bezwingen. Eine schwülstige Phrase, gewiß, aber sie schien mir noch erträglicher als die unheimliche Stille oder die

Weitere Kostenlose Bücher