![MERS]()

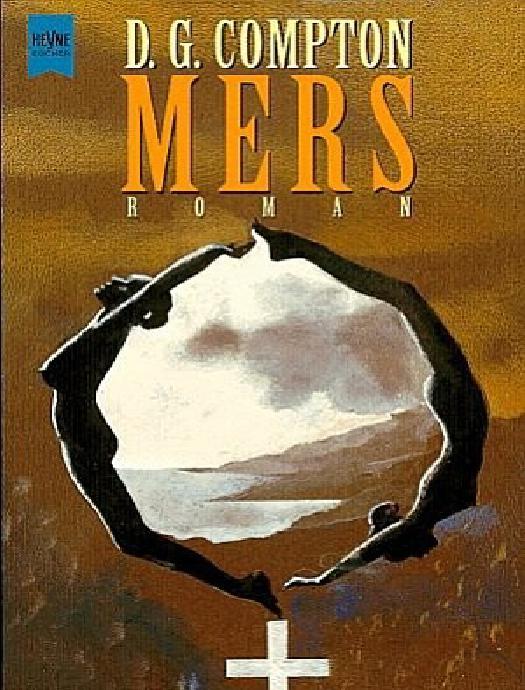

MERS

Sie meinen.« Sie hatte ein kleines

Offiziersstöckchen bei sich, mit dem sie rasch auf ihre

Hosenbeine einschlug, während sie sich im Raum umschaute. Sie

entdeckte die Flasche auf meinem Schreibtisch, ging dann weiter und

ließ, wie vorherzusehen gewesen war, den Blick auf Anna und den

Papieren ruhen. »Ihre Tochter hat Ihnen geholfen. Wie lautet

genau der Sicherheitscode für Ihre Tochter?«

Sie wirkte etwas lächerlich. Sie hatte das letzte Mal etwas

lächerlich gewirkt – anfangs.

»Sie haben von einer Routineangelegenheit gesprochen,

Sergeant Milhaus.« Beim Aussprechen dieses Namens wurde mir

übel. Ich war so wütend und hatte soviel Angst um Anna,

daß ich kaum Luft bekam. Alles war möglich. Bei Sergeant

Milhaus war alles möglich.

»Sicherheit, Dr. Ryder. Ihre Tochter, Ihre Papiere, Ihr

Büro. Die Ministerin hat den Eindruck, als ob…«

»Sind Sie die Person, die meine Katze getötet hat?«

Anna hatte die Augen weit geöffnet, und ihre Fingerknöchel

auf der Lehne meines Stuhls waren weiß. »Sind Sie’s?

Sind Sie’s?«

Sergeant Milhaus ließ sich nicht zur Eile drängen.

»Du bist Anna. Wir sind uns noch nicht begegnet. Ich bin

Sergeant Milhaus.«

»Wir sind uns begegnet. Sie haben eine dunkle Brille

getragen und mir eine Wanze auf die Stirn geklebt. Haben Sie meine

Katze getötet?«

»Katzen sterben, Anna. Wenn nicht heute, dann morgen. Katzen

und andere Tiere. Wenn nicht morgen, dann heute.«

»Sie sind abscheulich.«

»Ich bin im Dienst. Nun, wie ich gerade sagen

wollte…« Sie schritt an Gusso vorbei zum Drucker und hob

einen Ordner mit dem Ende ihres Stöckchens an. »Ihre

Sicherheitsvorkehrungen, Dr. Ryder. Die Ministerin hat das

Gefühl, sie könnten etwas besser sein. Die Arbeit hier ist

von nationaler Bedeutung. Die Ministerin wünscht ihre

Verbreitung nicht.«

»Meine Sicherheitsvorkehrungen sind ausgezeichnet.« Wenn

Anna zurückschlagen konnte, so konnte ich es auch. »Aber

Sie sind nicht deswegen hier. Das ist nur eine Ausrede. Professor

Polder ist mein Zeuge. Sie sind hier, um mich zu bedrohen und

einzuschüchtern.«

Sie ließ sich auf keine Diskussion ein. War

unerschütterlich. »Dies ist das Zeitalter biotechnischer

Überwachungsmethoden – Mikrofone, Kameras von der

Größe eines Insektenauges. Sie sollten diesen Raum

säubern lassen.«

Gusso trat vor. »Darf ich Ihre Kennkarte sehen, Sergeant?

Oder ist die auch biotechnisch gefertigt und insektengroß? Und

Ihre Dienstnummer? Fairerweise will ich Ihnen sagen, daß ich

die Absicht habe, bei Ihren Vorgesetzten Beschwerde

einzureichen.«

Ich fühlte mich besser. Er war so sarkastisch und formal.

Sergeant Milhaus gab ihm ihre Karte, wartete, während er sich

Notizen auf einem Zettel von meinem Schreibtisch machte, und nahm die

Karte dann wieder entgegen.

»Kameras von der Größe eines Insektenauges. Auch

Mikrofone. Alle Büros sollten gesäubert werden.«

Zwischen den Fenstern hing ein Bild in einem verchromten Rahmen,

ein breites, stilisiertes Schwarzweißfoto der Mitternachtssonne

hinter Tannen. Sergeant Milhaus hob es mit dem Ende ihres

Stöckchens von der Wand weg und spähte dahinter. Sie hob es

immer weiter von der Wand weg, bis sich der Aufhänger löste

und das Bild auf den niedrigen Schiefertisch darunter fiel. Das Glas

zersplitterte klirrend an der Kante des Tischs zu langen Dolchen, und

diese Dolche zersplitterten erneut, als sie auf die Fliesen fielen.

Die Wand, woran das Bild gehangen hatte, war sauber und sehr glatt.

Nicht einmal eine Kamera so groß wie ein Insektenauge.

Sergeant Milhaus blieb gelassen. Sah gar nicht richtig hin. Sie

war hier, um Sachen zu zerbrechen. Um mich zu zerbrechen.

»Kameras befinden sich oft hinter Bildern.« Sie blickte

aus dem Fenster, auf den stillen Steingarten. »Richtmikrofone

können von der Oberfläche des Glases jedes hier drin

gesprochene Wort auffangen. Die Ministerin ist besorgt.«

Brüsk schritt sie zur offenen Tür, hielt auf der

Schwelle inne und wandte sich um. Ich erwartete, sie würde mir

sagen, wohin ich die Rechnung für das zerbrochene Glas schicken

sollte.

»Ich bin eine Dienerin des Staats, Dr. Ryder. Wie Sie. Wir

tun, was wir können, nicht wahr?«

Bisher hatte ich sie heute noch nicht wegen meines Namens

korrigiert, und ich tat’s jetzt auch nicht. Ich wartete,

daß sie ginge. Während sie sich die Polizeimütze

wieder aufsetzte, ging sie. Sie lungerte nicht herum. Sie war gut im

Abgehen, gut bei allem, was sie tat.

Anna neben mir weinte. Gusso

Weitere Kostenlose Bücher