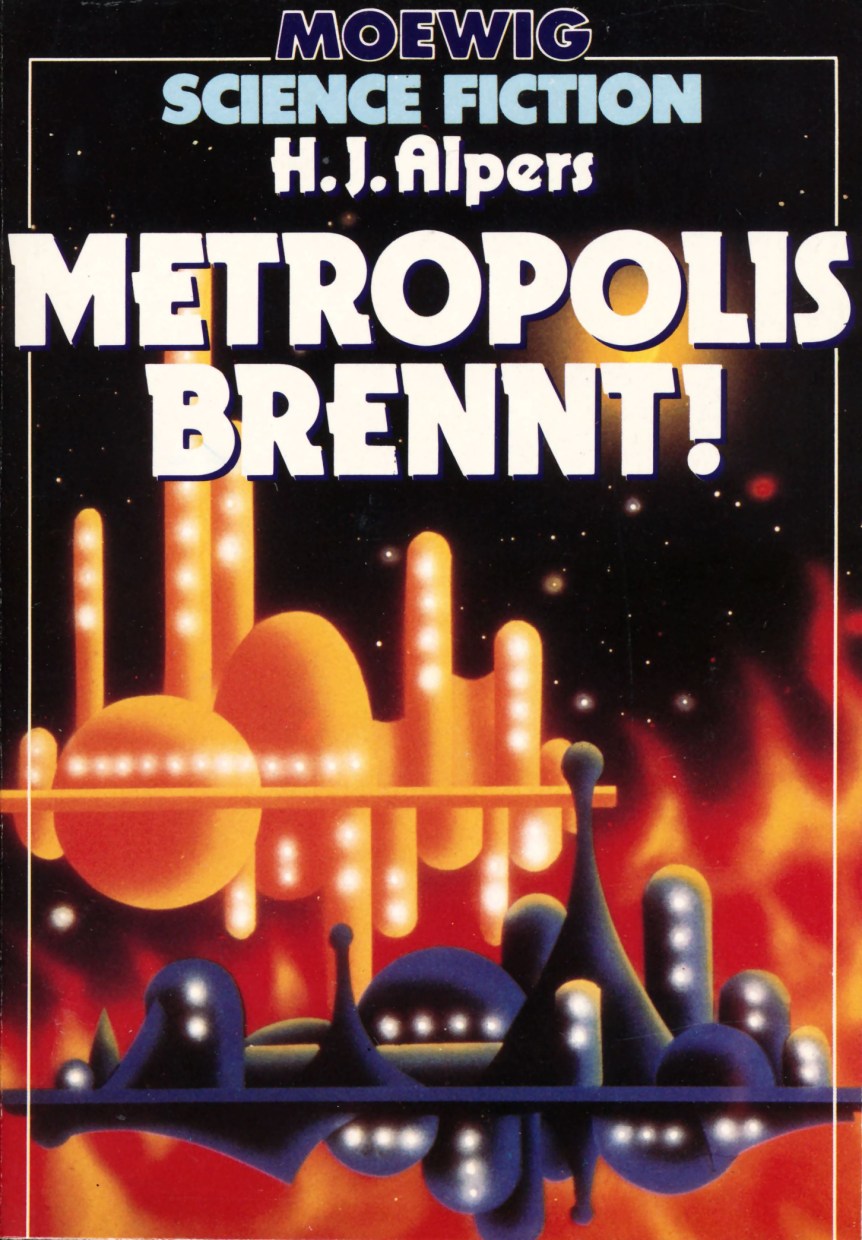

![Metropolis brennt]()

Metropolis brennt

er Angst hat. Seine Mutter hat ihm oft gesagt, daß er sich draußen beeilen soll. Erst vor zwei/drei Wochen ist ein kleines Mädchen von einem Mann überfallen und vergewaltigt worden. Er rennt, rennt – hat den Wohnungsschlüssel bereits in der Hand, erreicht die Tür, rammt ihn ins Schloß, dreht ihn, stößt die Tür auf und schlüpft durch den Spalt hinein. Aufatmend schließt er die Tür hinter sich – und riecht den beizenden Rauch, sieht die braungelben Wolken unter der Wohnzimmertür hindurchquellen und hochsteigen, immer höher, immer höher.

Er schreit. Er reißt die Wohnzimmertür auf. Und er sieht seine Mutter. Sie kauert in der Mitte der Wohnung, im Schneidersitz, vornübergebeugt, einen verzückten Ausdruck auf dem Gesicht, die Hände auf den Knien, die Handflächen nach oben. Sie singt einen monotonen Singsang.

Die Wohnungseinrichtung hat sie zertrümmert, vor sich aufgeschichtet und angezündet. Gierig und dunkelrot und rücksichtslos lecken die Flammen an den zertrümmerten Möbeln, den herausgerissenen Teppichstücken empor. Überall ist Rauch. Sie singt immer noch, als die Männer in den weißen Kitteln kommen und sie abholen. Sie wehrt sich nicht. Sie ist nicht mehr bei Verstand.

Vharn erinnerte sich gut an diesen Tag, nur zu gut. Bald darauf war bei ihm die Cadmium-Krankheit ausgebrochen. Bei ihm hatte es keine dreißig Jahre gedauert wie bei seinem Vater. Er war ein Waise, und nachdem seine Krankheit erkannt war, schoben ihn die regierenden Vordenker der Stadt in die Slums ab. Nein, sie machten sich die Hände nicht schmutzig.

Und jetzt kehrte Vharn im Schneetreiben, bei eisiger Kälte, in die graue, triste Betonstadt zurück, die seiner Mutter den Verstand geraubt, die sie mit ihrer Menschenfeindlichkeit, mit ihrer Einsamkeit getötet hatte.

Unregelmäßig summte der Prograv, und manchmal fiel er für drei, vier Meter völlig aus, aber Vharn schleppte sich weiter. Die Schmerzen der Cad-Krankheit wühlten in seinem Körper, trieben ihm die Tränen in die Augen, ließen sie über seine eingefallenen Wangen rinnen und dort gefrieren und seine Haut brennen, als würde sie von Tausenden von rotglühenden Nadeln malträtiert. Er ging mit mühsamen Schritten weiter. Er dachte an Mirja, an ihren gemeinsamen Spaziergang im zentralen Stadtwald, und er wußte jetzt, daß er den langen Atem hatte.

Er war ein Freak, ein winziges Rädchen in einem großen Ganzen, und für ein paar Tage war er der Till Eulenspiegel dieser Stadt gewesen, eine Art Volksheld, der mit seinem Streich vielleicht doch etwas bewirkt hatte …

Heute waren die Menschen der Stadt wachgerüttelt, trotz Syskonkon wachgerüttelt – heute, wo es um den alten Bezirk des Waldes ging.

Damals war es um Menschenleben, um Freak-Leben, gegangen.

Vharn empfand keine Bitterkeit darüber, weil die Menschen einmal mehr bewiesen, daß der Mensch immer hintan gestellt bleiben würde, daß Menschen für Menschen immer zuletzt eintreten würden.

Er wußte, wie wichtig der Wald war, für ihn, für die anderen, für Normale und Freaks. Er wußte es.

Sein Eindringen in den Stadtwald, die Demonstration der Freaks und Außenseiter war ein Anfang gewesen.

Und es braucht viele Anfänge.

Hier und heute würden sie alle vereint sein.

Das Schneetreiben wurde schlimmer, doch Vharn kämpfte sich verbissen voran. Er begegnete nicht vielen Leuten, und wenn, dann blieb er nicht stehen, weil er Angst hatte, daraufhin nicht mehr weitergehen zu können.

Er sah die Wärmeschilder auf den selbst im Kunstwinter aufgestellt gelassenen Straßenbänken: FÜR FREAKS IST DAS SITZEN AUF DIESEN BÄNKEN BEI STRAFE VERBOTEN! Der Oberstadtführer.

Die Untergrundbahn konnte er ebenfalls nicht benutzen, denn auch dies war verboten. Freaks

Weitere Kostenlose Bücher