![Nachtzug nach Lissabon: Roman (German Edition)]()

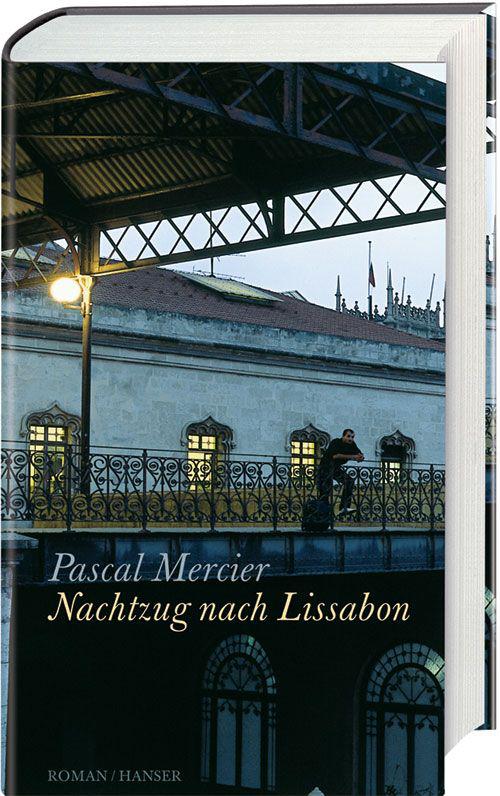

Nachtzug nach Lissabon: Roman (German Edition)

durch das Hoftor hinaus zum Hafen schickte, an die Reling eines Dampfers, wo ich nachher das Salz von den Lippen lecken würde.

Jetzt, dreißig Jahre später, kehre ich stets von neuem an diesen Ort zurück. Es gibt nicht den geringsten praktischen Grund dafür. Warum also? Ich sitze auf den vermoosten, bröckelnden Stufen vor dem Eingang und habe keine Ahnung, warum mir das Herz bis zum Hals schlägt. Warum bin ich voller Neid, wenn ich sehe, wie die Schüler mit braunen Beinen und leuchtendem Haar ein und aus gehen, als seien sie hier zu Hause? Was ist es, worum ich sie beneide? Neulich, als an einem heißen Tag die Fenster offenstanden, hörte ich den verschiedenen Lehrern zu und vernahm die stotternden Antworten verängstigter Schüler auf Fragen, vor denen auch ich erzittert war. Noch einmal dort drinnen sitzen – nein, das war es gewiß nicht, was ich mir wünschte. Im kühlen Dunkel der langen Gänge begegnete ich dem Hausmeister, einem Mann mit vorgerecktem, vogelähnlichem Kopf, der mit mißtrauischem Blick auf mich zukam. »Was haben Sie hier zu suchen?« fragte er, als ich schon an ihm vorbei war. Er hatte eine asthmatische Fistelstimme, die klang, als käme sie von einem jenseitigen Gerichtshof. Ich blieb stehen, ohne mich umzudrehen. »Ich bin hier zur Schule gegangen«, sagte ich und war voller Verachtung für mich selbst, als ich hörte, wie heiser es klang. Einige Sekunden lang herrschte vollkommene, gespenstische Stille im Gang. Dann setzte sich der Mann hinter mir mit schlurfenden Schritten in Bewegung. Ich hatte mich ertappt gefühlt. Aber wobei?

Am letzten Tag der Abschlußprüfung hatten wir alle hinter unseren Bänken gestanden, die Schulmützen auf dem Kopf, es konnte aussehen, als hätten wir Habtachtstellung eingenommen. Gemessenen Schritts ging Senhor Cortês vom einen zum anderen, verkündete mit seiner üblichen strengen Miene die Gesamtzensur und händigte uns mit geradem Blick das Zeugnis aus. Freudlos und bleich nahm mein strebsamer Banknachbar das seine entgegen und hielt es in den gefalteten Händen wie eine Bibel. Kichernd ließ der Klassenletzte, der braungebrannte Liebling der Mädchen, das seine zu Boden fallen, als sei es ein Stück Abfall. Dann traten wir hinaus in die Mittagshitze eines Julitages. Was konnte, was sollte man mit all der Zeit anfangen, die nun vor uns lag, offen und ungeformt, federleicht in ihrer Freiheit und bleischwer in ihrer Ungewißheit?

Weder vorher noch nachher habe ich etwas erlebt, das mir so schlagend und nachdrücklich wie die nun folgende Szene vor Augen geführt hätte, wie verschieden die Menschen sind. Der Klassenletzte nahm als erster seine Mütze ab, drehte sich mit Schwung um die eigene Achse und warf sie über den Zaun des Schulhofs in den benachbarten Teich, wo sie sich langsam vollsog und schließlich unter den Seerosen verschwand. Drei, vier andere folgten seinem Beispiel, und die eine Mütze blieb auf dem Zaun hängen. Mein Banknachbar rückte daraufhin seine Mütze zurecht, ängstlich und indigniert, es war nicht auszumachen, welche Empfindung in ihm überwog. Was würde er morgen früh machen, wenn es keinen Grund mehr gab, die Mütze aufzusetzen? Am eindrücklichsten jedoch war mir, was ich in der schattigen Ecke des Hofs beobachten konnte. Halb versteckt hinter einem staubigen Strauch versuchte einer, seine Mütze in der Schultasche zu verstauen. Einfach hineinstopfen mochte er sie nicht, das gaben die zögerlichen Bewegungen unmißverständlich zu erkennen. Er probierte dieses und jenes, um sie schonend unterzubringen; am Ende schaffte er Raum, indem er einige Bücher herausnahm, die er nun ratlos und unbeholfen unter den Arm klemmte. Als er sich umwandte und in die Runde blickte, konnte man in seinen Augen die Hoffnung lesen, es möge ihn bei seinem verschämten Tun niemand beobachtet haben, und auch eine letzte, durch Erfahrung verwischte Spur des kindlichen Gedankens, man könne durch Abwenden des Blicks unsichtbar werden.

Noch heute kann ich spüren, wie ich meine eigene verschwitzte Mütze in den Händen drehte, in die eine Richtung, dann in die andere. Ich saß auf dem warmen Moos der Eingangstreppe und dachte an den gebieterischen Wunsch meines Vaters, ich möge Arzt werden – einer also, der es vermöchte, Menschen wie ihn von den Schmerzen zu erlösen. Ich liebte ihn für sein Vertrauen und verfluchte ihn der erdrückenden Last wegen, die er mir mit seinem anrührenden Wunsch aufbürdete. Inzwischen waren die

Weitere Kostenlose Bücher