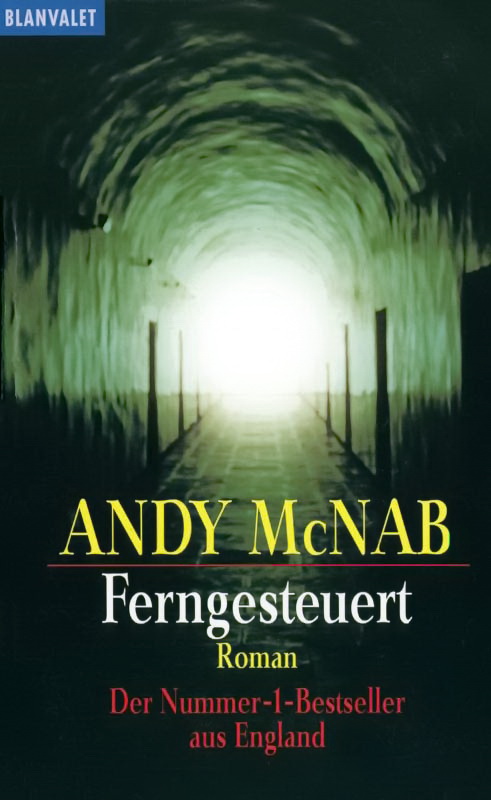

![Nick Stone - 01 - Ferngesteuert]()

Nick Stone - 01 - Ferngesteuert

ich nehmen mußte; eigentlich war es die davor, deren Namen ich mir aber nie merken konnte. Sobald ich die Schnellstraße verließ, hätte ich irgendwo im grünen Surrey auf dem Lande sein können. Auf beiden Straßenseiten standen große Einfamilienhäuser - fast ausnahmslos mit einem siebensitzigen Van in der Einfahrt und einem

Basketballring an der Garagenwand.

Ich vertraute auf meinen Orientierungssinn und fand tatsächlich den Hunting Bear Path, die Wohnstraße, an der Kevs Haus lag. Ich fuhr ungefähr eine Viertelmeile weiter bis zu einigen Läden - hauptsächlich Lebensmittelgeschäfte, Boutiquen und ein Laden, in dem es Duftkerzen und parfümierte Seifen gab - an einem kleinen Platz mit reichlich Parkflächen. Dort kaufte ich für Aida und Kelly Pralinen, die Marsha sie nicht essen lassen würde, und ein paar weitere Geschenke.

Gegenüber den Läden lag ein bisher unerschlossenes Grundstück, das offenbar demnächst bebaut werden sollte. Zwischen den Planierraupen, die bereits den Humus abgetragen hatten, standen zwei Bürocontainer, hinter denen große Mengen Stahlträger und anderes Baumaterial lagerten.

Rechts voraus konnte ich zwischen großen Einfamilienhäusern gerade noch die Rückseite von Kevs und Marshas »Deluxe Colonial« erkennen. Als ich das Haus dann fast erreicht hatte, sah ich den Daihatsu- Kleinbus, mit dem Marsha ihre Töchter in die Schule fuhr, in der Einfahrt stehen. Innen an der Heckscheibe war ein großer, wuscheliger Garfield befestigt. Kevs Dienstwagen, ein mit Antennen gespickter Caprice Classic - ein abgrundtief häßlicher Wagen, den nur staatliche Dienststellen kauften -, war nirgends zu sehen. Aber Kev hatte ihn meistens in der Garage stehen, damit niemand auf die Idee kam, ihm die Antennen abzubrechen.

Ich freute mich darauf, die Browns wiederzusehen, obwohl ich schon jetzt wußte, daß ich abends erschöpfter sein würde als die beiden lebhaften Mädchen. Ich erreichte die Einfahrt und bog von der Straße ab.

Vor dem Haus wartete niemand. Da die Häuser ziemlich weit voneinander entfernt waren, sah ich auch keine Nachbarn, aber das wunderte mich nicht - werktags sind die von Pendlern bewohnten Außenbezirke Washingtons oft wie ausgestorben.

Ich machte mich auf den üblichen Empfang gefaßt, denn ich wußte, daß ich überfallen werden würde, sobald ich ausstieg. Die Mädchen würden aus dem Haus gestürmt kommen, während Kev und Marsha ihnen etwas langsamer folgten. Ich tat immer so, als sei mir das nicht recht, aber in Wirklichkeit genoß ich den Begrüßungsjubel. Die Mädchen würden wissen, daß ich ihnen Geschenke mitgebracht hatte. Für Aida hatte ich eine kleine Tweetie-Pie-Uhr gekauft, und Kelly sollte drei Bände mit Horrorstorys aus der Reihe Goosebumps bekommen. Daß ich Aidas Geburtstag vergessen hatte, würde ich überhaupt nicht erwähnen, denn ich hoffte, daß sie nicht mehr daran denken würde.

Ich stieg aus und ging zur Haustür. Noch immer kein Überfall. So weit, so gut.

Die Haustür stand einen Spalt weit offen. Aha, dachte ich, du sollst wie Inspektor Clouseau in die Diele treten, um dort a la Kato überfallen zu werden. Ich stieß die Haustür auf und rief laut: »Hallo? Hallo? Niemand zu Hause?«

Jetzt konnte es nur noch Sekunden dauern, bis die Mädchen sich auf mich stürzten und meine Beine

umklammerten.

Nichts.

Vielleicht hatten sie einen neuen Plan, waren alle irgendwo im Haus versteckt und mußten sich beherrschen, um ihr Kichern zu unterdrücken.

Gleich hinter der Haustür begann ein kurzer Flur, an den sich eine große rechteckige Diele anschloß, von der Türen in die einzelnen Erdgeschoßräume führten. In der rechts von mir liegenden Küche hörte ich eine Frauenstimme, die im Radio die Erkennungsmelodie eines Senders sang.

Noch immer keine Mädchen. Ich setzte mich in Bewegung und ging auf Zehenspitzen zur Küchentür. Dabei flüsterte ich laut wie auf der Bühne: »Schade, schade, ich muß wohl wieder gehen ... leider ist niemand zu Hause ... wirklich schade, weil ich Geschenke für zwei kleine Mädchen mitgebracht habe .«

Links von mir stand die Wohnzimmertür gut dreißig Zentimeter weit offen. Ich sah nicht hinein, als ich vorbeiging; trotzdem nahm ich am äußersten Rand meines Gesichtsfelds etwas wahr, das ich nicht gleich erfaßte. Oder vielleicht weigerte sich mein Gehirn im ersten Augenblick, die aufgenommenen Informationen zu verarbeiten, weil sie zu grauenhaft waren, um wahr zu sein.

Ich brauchte eine Sekunde,

Weitere Kostenlose Bücher