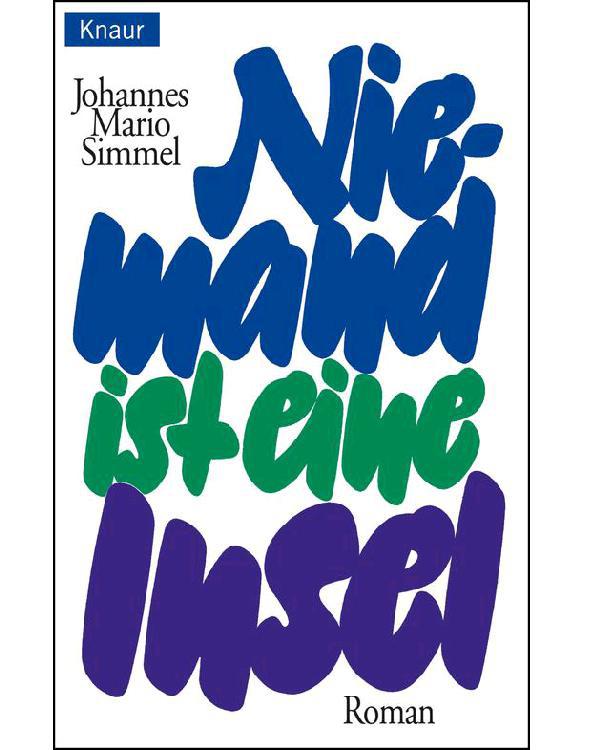

![Niemand ist eine Insel (German Edition)]()

Niemand ist eine Insel (German Edition)

herunterfetzen, bis nach wenigen Minuten nur noch das Skelett übrig ist.

Ich sah auf meine Armbanduhr. Es war 16 Uhr 35 am Samstag, dem 13. Dezember 1969, und Frédéric hatte sich schon um eine halbe Stunde verspätet.

Wir standen im Aquarium des Museums für Meereskunde in Monte-Carlo, Bracken und ich. Wir waren vor eineinhalb Stunden, von Los Angeles via Paris kommend, in Nizza gelandet und hatten einen ›Hertz‹-Wagen gemietet. Nun, zum Jahresende, war die entsetzliche Promenade des Anglais verlassen. Tief hingen schwarze Wolken, der Sturm peitschte das Meer gegen die Kaimauern des Alten Hafens. Auf der Moyenne Corniche hatte es trostlos ausgesehen. Keine Blumen, keine Bäume, alles grau und kahl. Winter eben. Es war kalt, wir trugen Mäntel.

»Und da – schau mal: Skorpionsfische von der kalifornischen Küste«, sagte Bracken, der Fischexperte. »Genauso giftig. Sind ja auch Verwandte.« Ich denke, er hätte sofort ein paar von den Fischen hier geklaut, wenn das möglich gewesen wäre. Es war nicht möglich. Die vielen erleuchteten Bassins, die es hier unten gab, hatte man in gleichmäßigen Abständen in die Wände des Aquariums eingelassen. Das berühmte Musée Océanographique, das jetzt Commandant Cousteau leitet, ist ein sehr großer Bau. In seinem untersten Geschoß, zu dem ein Lift führt, liegt das Aquarium. Es beginnt mit dem großen Käfig zweier Seelöwen. Einer schwimmt meistens, der andere rutscht auf einer weißen Kunststoffbahn unermüdlich vor und wieder zurück. Hier unten riecht es sehr nach Wasser, nach Seetang und Tieren, und das Aquarium besteht aus zwei sehr langen Gängen, die von dem Robbenkäfig nach beiden Seiten laufen. In der Mitte der Gänge stehen viele Säulen. Elektrisch beleuchtet sind diese Gänge, und dabei doch in unwirkliches Licht getaucht, so, als befinde man sich tief, tief unter der Meeresoberfläche. Das ganze Museum steht auf einem Felsen hinter dem Fürstlichen Palais, seine Rückseite ist in der Verlängerung bereits ein Teil des Felsens selbst, hoch über dem Meer …

»Einen Steinfisch müßte man mal haben«, sagte Bracken. »Synanceja. Der gehört auch in diese Gruppe. Und ist tödlich giftig.«

Er hatte offenbar völlig vergessen, warum wir hier waren. Die Fische faszinierten ihn. Neben Geld, so dachte ich, ist dies die zweite Sache, die Bracken fasziniert.

Wir waren die einzigen Besucher an diesem Nachmittag. Die Fische schwammen direkt hinter dem Glas. Ein paar drückten ihre Köpfe gegen die Scheibe und schienen uns anzusehen, einer so, als wollte er sagen: Kein Mitleid mit euch. Nein, kein Mitleid.

Vor dem nächsten Becken geriet Bracken abermals in Entzücken: »Holacanthus! Herrlich! Steht leider nicht dran, welche Art. Ich hab diese Sorte auch noch nie gesehen! Schau, wie schön das Goldgelb an Kopf und Schwanz! Ein Wunder, Phil! Glaubst du an Gott?«

»Ich weiß nicht«, sagte ich.

»Man muß an ihn glauben, wenn man so was sieht«, sagte Bracken. »Wer hätte sich so was ausdenken können? Sieh mal, die da drüben, die hübschen kleinen Kerle! Lustig und bunt wie die Clowns. Und so nennt man sie auch. Clownfische. Wissenschaftlich Amphiprion.« Das sagte Rod Bracken, größter Agent der Welt, größter Agent der größten Schauspielerin der Welt, einst Bettler, Schlepper, Tellerwäscher in der Bronx. »Ein tolles Ding: Die suchen Schutz bei der großen Seerose, die sonst alle solche kleinen Fische fängt und frißt. Den Clowns aber tut sie nichts. Ist das nicht wirklich ein Wunder?« Er preßte die Nase gegen das Glas, wie manche Fische auf der anderen Glasseite es taten, und ich dachte, daß jeder Mensch offenbar irgend etwas lieben muß, auch der schlechteste, gemeinste, kälteste. Und wenn er keine Menschen lieben kann – wie Bracken –, dann liebt er eben Tiere. Wenn’s gar nicht anders geht, eben Fische. Aber irgend etwas zum Liebhaben muß offenbar jeder Mensch besitzen. Jene, die gar nichts anderes finden, lieben wohl Gott. Und das ist eine Scheißphilosophie, dachte ich, und hörte Bracken sagen: »Und diese Kerle kriegst du jetzt schon für ein paar Dollars in jedem Zoo-Laden!«

Ich hörte Schritte.

Frédéric Gerard von TÉLÉ MONTE-CARLO kam schnell die Treppe herab. Er war außer Atem. Im Mantel eilte er auf uns zu, schüttelte uns die Hände, und die alte Herzlichkeit des Sommers war sogleich wieder da, aber nicht mehr die Leichtigkeit, die Fröhlichkeit Frédérics. Er hatte sich verspätet, weil es in der Stadt, am

Weitere Kostenlose Bücher