![RAFA: Mein Weg an die Spitze (German Edition)]()

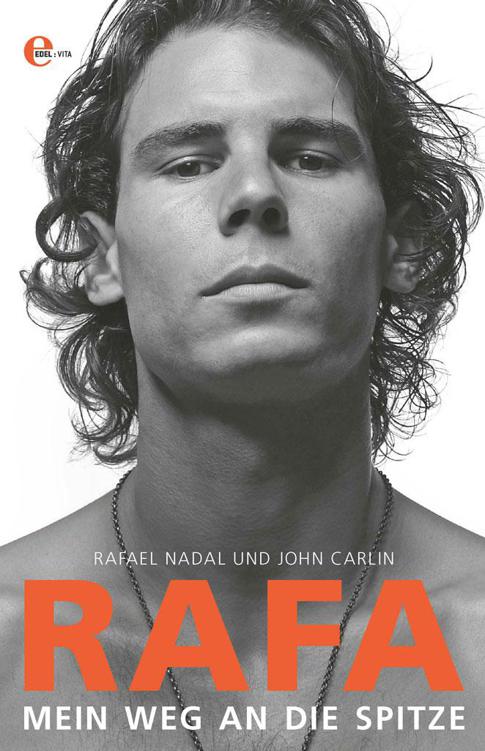

RAFA: Mein Weg an die Spitze (German Edition)

eindeutigen taktischen Plan. Es geht schlicht darum, sein Bestes zu geben, mit einem Maximum an Intensität und Aggressivität zu spielen und die Kontrolle über den Ballwechsel zu behalten, denn sobald man zulässt, dass er die Oberhand gewinnt, ist er nicht mehr zu stoppen.

Mein Eindruck bestätigte sich, als ich mir im Fernsehen sein Halbfinale gegen Federer ansah, das Djokovic gewann, nachdem er zwei Matchbälle abgewehrt hatte. Nicht zum ersten Mal dachte ich: »Was für ein unglaublich zäher, talentierter Bursche!« Mir war klar, dass es schwer werden dürfte, ihn zu besiegen. Wenn ich mir Matchs von Spitzenspielern auf Video ansehe, habe ich oft den Eindruck, sie seien besser als ich. Bei den US Open von 2010 war ein solcher Gedanke nicht gerade nachvollziehbar angesichts der Tatsache, dass ich mittlerweile seit nahezu zwei Jahren die Nummer eins der Weltrangliste war. Zudem hatte ich beide Spieler häufiger besiegt als sie mich. Ich weiß nicht recht, ob die meisten Spitzensportler ihre Konkurrenten so sehen. Vermutlich ist es genau umgekehrt. In meinem Fall hat es wahrscheinlich viel mit Toni zu tun, der mich von Kind an darauf konditioniert hat, dass jedes Match ein zäher Kampf ist. Zudem bin ich mir keineswegs sicher, ob es immer die gesündeste Einstellung für ein Match ist, weil es zuweilen mein Selbstvertrauen bremst und bewirkt, dass ich weniger aggressiv spiele als ich könnte. Andererseits hat es die positive Auswirkung, dass ich jedem, gegen den ich spiele, mit Respekt begegne und nie selbstgefällig werde. Vielleicht ist das mit ein Grund, weshalb ich selten gegen Spieler verlieren, die ich aufgrund ihres Platzes auf der Weltrangliste besiegen sollte.

Aber vor dem Finale gegen Djokovic 2010 war ich nicht sonderlich nervös – jedenfalls nicht gemessen an der Herausforderung, die vor mir lag. Mit Sicherheit war ich weniger angespannt als vor dem Wimbledon-Finale von 2008. In den beiden Nächten vor dem Spiel schlief ich gut acht Stunden durch – wegen der Regenpause waren es zwei Nächte. An beiden Abenden schaute ich mir in meinem Hotelzimmer einen Spielfilm an und schlief sofort ein, ohne mich lange hin und her zu wälzen und mir das Schlimmste auszumalen. Zum Teil lag es daran, dass mich keine Erinnerungen an frühere Traumata verfolgten wie in Wimbledon, zum Teil an meiner größeren Erfahrung und Reife durch die Zahl der Grand-Slam-Finals, die ich gespielt hatte. Teilweise lag es also auch daran, dass meine Erwartungen nicht so hoch gesteckt waren. Seit frühester Jugend hatte ich mir ausgemalt, wie ich Wimbledon gewinnen würde, aber die US Open immer als allzu fernen Traum empfunden.

Das soll keineswegs heißen, dass ich mit einer pessimistischen Einstellung in das Match gegen Djokovic gegangen wäre. Ich hatte durchaus das Gefühl, gewinnen zu können, empfand einen möglichen Sieg aber als glückliches, unerwartetes Extra meiner Karriere, nicht als etwas, was ich unbedingt erreichen musste, wenn mich nicht für den Rest meines Lebens das Gefühl plagen sollte, versagt zu haben.

Die US Open schätzte ich schon immer als das Turnier ein, das für mich am schwierigsten zu gewinnen war. In Wimbledon hatte ich auch dann gut gespielt, wenn ich nicht gewann; bei den US Open sah man eigentlich nie mein bestes Spiel. Zweimal gelang es mir zwar, ins Halbfinale vorzudringen, ich fühlte mich aber beide Male auf dem Platz nie richtig wohl. Das hängt sehr mit dem ungewöhnlich schnellen Belag zusammen, aber auch mit den dort verwendeten Bällen, die weicher sind als üblich und verhindern, dass ich meinen Schlägen so viel Topspin und damit Höhe mitgeben kann, wie ich es sonst tue. Dieser Aspekt meines Spiels bereitet meinen Gegnern die größten Schwierigkeiten und verleiht mir ihnen gegenüber einen Vorteil. Ein weiterer Faktor spielt eine Rolle: Die US Open sind das letzte der vier Grand-Slam-Turniere nach einer langen, harten Sommersaison, und meist treffe ich körperlich und mental müde in New York ein.

Bei dem Turnier 2008, bei dem ich im Halbfinale gegen Andy Murray verlor, war ich noch ausgelaugter als sonst, und das lag nicht nur an der Nervenstärke, die ich in den Wimbledon-Sieg investiert hatte. Vielmehr war ich zwischen den beiden Wettkämpfen um die halbe Welt gereist, um an den Olympischen Sommerspielen in Beijing teilzunehmen, meine erste Erfahrung als aktiver Sportler bei diesem größten Sportereignis der Welt. Ich genoss es sehr und begriff dabei viel – vor allem, wie

Weitere Kostenlose Bücher