![Riven Rock]()

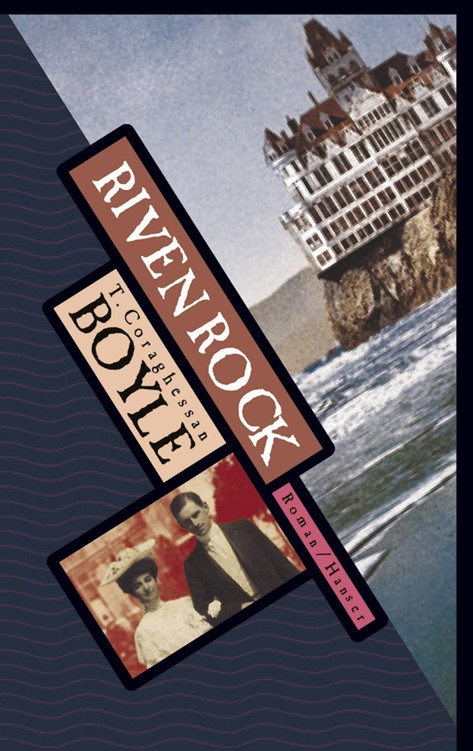

Riven Rock

dieser Raum. Es roch wie in einer Küche, es stank nach Kanapees, Räucherwurst, Fischrogen und noch etwas anderem, Undefinierbarem – nach Parfum wahrscheinlich. Aber nicht die Sorte, wie sie Frauen verwendeten – es roch durchdringender, schärfer, intensiver und beißender. Er dachte gerade darüber nach, was für ein Parfum das sein könnte und ob es der Leichenbestatter und seine lautlos umherschleichenden, händereibenden Assistenten wohl wüßten, als Cyrus jr. plötzlich seine Hand drückte, es war ein abrupter, ungestümer Druck, und Stanley hob den Blick und sah die harte, blitzende Messingstange des Sarges unmittelbar vor sich, aus dem die Nase seines toten Vaters ragte wie einer dieser bleichen Pilze, die nach Gewittern aus der Erde sprießen. Ihm war schwindlig, als hätte man ihm Äther verabreicht, seine Beine versagten ihm fast den Dienst – es war, als würden sie gar nicht mehr von Knochen gehalten, wären nicht länger an den Hüften befestigt –, und dann war seine Mutter da, sie erhob sich neben dem Sarg und schloß ihn in die Arme.

Sie hatte dort im Dunkel gekniet wie eine Art Bittstellerin, wie die Witwe eines Maharadschas, die sich auf den Scheiterhaufen wirft, und er sah, daß auch seine Schwester Anita dort kauerte, eine trauernde Achtzehnjährige, ihr breites, gramvolles Gesicht wie ein abgeernteter Acker, und Missy Hammond, die Gouvernante, mit ihrem entstellenden Buckel und den kleinen, rotgefleckten Gerinnseln ihrer Augen, aus denen sie ihn schwermütig anstarrte. Und Harold – Harold kniete ebenfalls bei ihnen, die Schultern eingezogen, die Hände gefaltet, Harold, sein Vertrauter und Spielkamerad, nur zwei Jahre älter als er und von virtuoser Gelenkigkeit, Harold, der immer nur Football spielen wollte, und dabei austeilte und einsteckte, bis er nicht mehr vom Dreck zu unterscheiden war, in dem sie sich wälzten, und nun war er verwandelt in einen professionellen Trauergast, ebenso apathisch und geduckt wie einer der Assistenten des Bestattungsunternehmers. Es war ein Schock: Harold hatte ihren Vater geliebt, wirklich geliebt, und Stanley nicht. Die Scham brannte in ihm, und er verbarg den Kopf im Kleid seiner Mutter.

Und dann stand er plötzlich, irgendwie, mit seiner Mutter oben auf dem Podest und starrte auf das erschlaffte Antlitz seiner Alpträume hinab. Da lag er, sein Vater, monströs im Tod, groß wie ein Riese, wie ein Menschenfresser, ausgestreckt auf dem Rücken, als ob er schliefe, die Augen geschlossen, der Bart eine graue Schaumkrone über seiner Kehle, dem Kinn und der neuen Krawatte, mit der sie ihn begraben würden... aber er schlief nicht, er war tot, und es lag eine Starre auf seinen frisch rasierten Wangen und eine Tiefe in den Furchen und Gräben um seine Augen, die alle Bestatterschminke dieser Welt nicht vertuschen konnte. Stanley gab sich größte Mühe, traurig und betroffen, gramgebeugt und bekümmert auszusehen, seine Mutter neben sich, Geistliche um sie herum flatternd wie ein Krähenschwarm, und überall Tanten, Onkel und vollkommen Fremde, die greinten und weinten und sich die Augen betupften, aber es gelang ihm nur, so auszusehen, wie er sich fühlte: verängstigt. Am liebsten wäre er davongerannt, hätte sich losgerissen von seiner Mutter und ihrer unüberwindlichen Macht, ihn dazuhalten – er wollte sich verstecken, bevor sie die Wahrheit in seinen Augen erkannten, bevor sich der steife, verwesende, parfümierte Leichnam seines Vaters in seinem Sarg aufsetzte und Stanleys Treulosigkeit hinausschrie. Und beinahe hätte er es auch getan, hätte sich zur Tür hinausgestürzt und allen eine Riesenschande bereitet, wäre da nicht Mary Virginia gewesen.

Die ganze Zeit hatte sie am Rand der Szene ausgeharrt, weinend und mit den Zähnen knirschend, eine Gefangene ihres Leids, jetzt aber, endlich, war ihr Augenblick gekommen. Stanley merkte nichts davon. Er nahm nur sich selbst wahr, wie er auf dem Podest herumstand, vor den Augen all dieser Menschen, und nichts lieber wollte als davonlaufen, sich verstecken und irgendwo vergraben, und er haßte seine Mutter, weil sie ihn dort festhielt, und die Trauergäste, weil sie sein Haus überschwemmten, und seinen Vater, weil er gestorben war und weil er überhaupt gelebt hatte. Er war sich vage bewußt, daß irgend jemand fehlte, jemand Wichtiges, aber er dachte nicht nach und es war ihm auch egal, am liebsten wollte er selbst sterben, auf der Stelle umfallen und die Sache hinter sich bringen – bis er ihn

Weitere Kostenlose Bücher