![ROD - Die Autobiografie]()

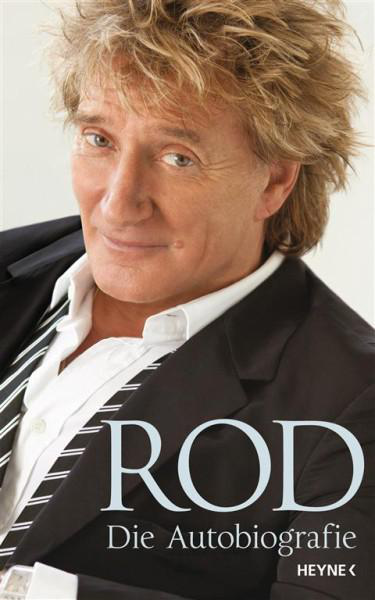

ROD - Die Autobiografie

Himmel wächst. Oder die erste Fahrt durch die Wolkenkratzerschluchten. Woody und ich waren außer uns vor Begeisterung – vielleicht verstummten wir sogar kurz ehrfürchtig in Anbetracht der gigantischen Ausmaße. Was die Architektur anging, ließ sich New York nicht ganz mit Orpington vergleichen.

Wir hatten bereits vorher geplant, dass wir gleich nach dem Einchecken im Hotel, es war um die Mittagszeit herum, die Wallfahrt zum Apollo Theater in Harlem antreten würden. Das Apollo war die Heimat all der Musiker, die wir schon so lange Zeit aus der Entfernung verehrten. Wir stellten uns ziemlich naiv an. Wir kamen überhaupt nicht auf die Idee, dass das für ein paar weiße Jungs ohne Begleitung ein gefährlicher Ort sein könnte. Ein Taxifahrer musterte uns vom Scheitel bis zur Sohle – Swinging-London-Monturen, auftoupierte Haare und ein unübersehbarer Jetlag – und weigerte sich standhaft, uns dorthin zu fahren. Wir haben dann einen anderen Taxifahrer gefunden, der uns hingebracht hat. Und wahrscheinlich lag es gerade daran, wie wir aussahen – weil wir unverkennbar Musiker oder Künstler der einen oder anderen Art waren –, dass sich niemand über uns aufgeregt hat. Tatsächlich fühlten wir uns sogar willkommen. Wir gingen unter der Markise durch, die den gesamten Bürgersteig überspannte, bezahlten unseren Eintritt und sahen uns eine Nachmittagsshow mit Martha and the Vandellas als Hauptact an und verließen danach das Apollo in extremer Hochstimmung.

Wenn mir jemand an diesem Abend auf der Taxifahrt zurück erzählt hätte, dass ich eines Tages ins Apollo zurückkehren und dort singen würde, bei einem Konzert mit Wilson Pickett, The Four Tops, Diana Ross, Smokey Robinson und – tatsächlich – Martha Reeves, dann hätte ich ihn ausgelacht. Und doch kam es so: 1985 bei der »Motown Returns To The Apollo«-Show, wo ich die Gelegenheit nutzte, ehrerbietig vor James Brown niederzuknien. In dieser Nacht war ich ein sehr stolzer Mann, was ihr sicherlich nachvollziehen könnt.

Am Tag nach Woodys und meinem Abenteuer in der 125th Street spielten wir unser Eröffnungskonzert. Es war der erste von vier Abenden im Fillmore East in der Second Avenue im East Village. Bill Graham, der Promoter, hatte kürzlich ein altes Theater zu einem Rockschuppen mit Platz für 2700 Zuschauer umbauen lassen – sein Gegenstück zum Fillmore, das er bereits in San Francisco führte. Wir sollten nach einer Band namens Buzzy Linhart’s Seventh Sons auf die Bühne gehen. Backstage erklärte uns Jeff, dass er die Idee hatte, die ersten beiden Songs im Set ineinander übergehen zu lassen, damit unsere Show einen dramatischeren Aufbau bekäme, aber ich hörte ihm gar nicht richtig zu, weil ein fürchterliches Geräusch durch die Garderobenwand drang und mir meine ganze Aufmerksamkeit abverlangte. Es hörte sich an, als ob im Raum neben uns Vieh geschlachtet würde. Doch es war etwas anderes. So klang es, wenn 2700 wenig begeisterte New Yorker die Mutter und den Vater aller Pfeifkonzerte losließen, um Buzzy Linhart und jeden einzelnen seiner sieben Söhne von der Bühne zu holen.

Das trug nicht gerade dazu bei, meine Nervosität zu lindern. Es gab da so einige Faktoren, die dafür sorgten, dass mir fast die Knie schlotterten. Dazu gehörte die Größe des Ladens – Das Fillmore war deutlich größer als die 200 bis 800 Leute fassenden Clubs, in denen wir in Großbritannien spielten – und der beunruhigende Gedanke, dass ich kurz davorstand, zum ersten Mal in einem Land aufzutreten, in dem alle Menschen Waffen besitzen durften.

Am meisten Sorgen bereitete mir allerdings die Tatsache, dass ich – gerade im Zusammenhang mit »schmutzigem Motown-Rock« – letztendlich ein Weißer war, der versuchte, wie ein Schwarzer zu singen. Und ich war mir ziemlich sicher – wir waren schließlich in Amerika und dann auch noch in der Lower East Side von New York –, dass, wenn sich der Vorhang hob, da ein paar echte Schwarze stehen würden, die dazu ihre ganz eigene Meinung hätten. (In dieser Hinsicht habe ich mich allerdings getäuscht: Das Publikum bestand fast ausnahmslos aus weißen Hippies.)

Also sang ich die ersten Zeilen von »I Ain’t Superstitious« halb gebückt hinter den Verstärkern am hinteren Bühnenrand. Natürlich habe ich mich nicht gänzlich versteckt. Ich versuchte nur den Eindruck zu erwecken, als ob ich dort etwas Wichtiges mit der Technik zu schaffen hätte, als ob ich vielleicht eine Sicherung auswechseln oder

Weitere Kostenlose Bücher