![Rosendorfer muss dran glauben (German Edition)]()

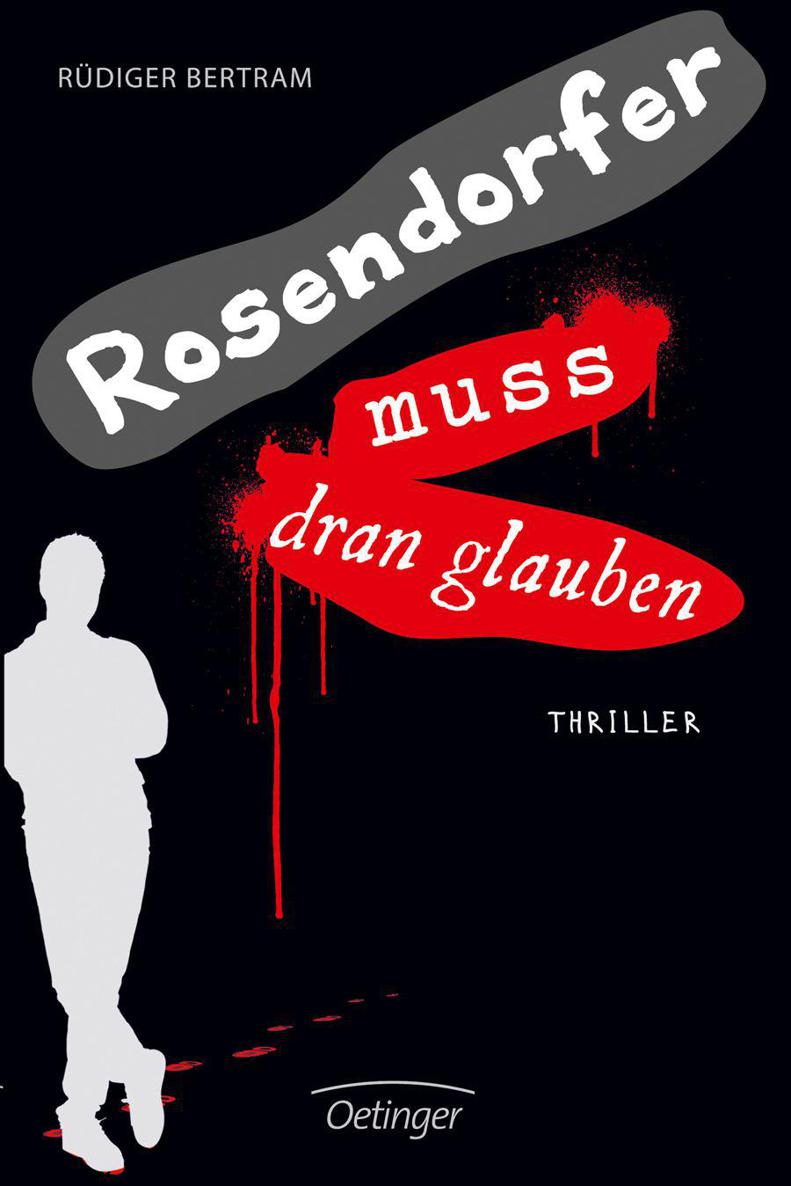

Rosendorfer muss dran glauben (German Edition)

gewiesen habe.

Ich glaube nicht, dass er sich später an mich erinnern wird, wenn wir uns noch mal begegnen. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich mit einem falschen Bart, einer Perücke oder ähnlichem Verkleidungsquatsch herumrenne. So läuft das nicht. Man muss einfach nur so normal aussehen wie Herr Mustermann aus Durchschnittshausen. Ein Typ, an den sich niemand erinnert, selbst wenn man mit ihm gesprochen hat. So eine typische Schalterbeamtenvisage. Im Aussehen wie Herr Mustermann bin ich Profi.

Die Tulpenfeldstraße liegt im ehemaligen Bonner Regierungsviertel – dort, wo früher der Bundestag war und der Kanzler wohnte, als Deutschland noch von Bonn aus regiert wurde. Damals war in der Gegend richtig was los. Hier war das Zentrum der Macht, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Jetzt sitzen in den alten Gebäuden nur noch ein paar vergessene Ministerien und einige UN -Organisationen. Statt Moritz zu folgen, gehe ich runter an den Rhein. Da ist ein Park, und von da aus hat man eine prächtige Aussicht auf den Fluss. Auf der Bank bin ich nah genug am Geschehen, falls etwas Unvorhergesehenes passiert, und kann meinen Job bei dem schönen Wetter trotzdem im Freien ausüben. Mit dem Laptop auf dem Schoß fällt man heutzutage überhaupt nicht mehr auf. Hängen ja alle ständig über ihren Notebooks oder Smartphones.

Über den Kamerasender an seinem Jackett sehe ich auf dem Bildschirm, wie Moritz mit dem Aufzug in den dritten Stock fährt und dort vor einer Glastür stehen bleibt. Darauf ist die Aufschrift »Hypothesen-Verlag« zu lesen. Moritz nutzt die spiegelnde Glasfläche, um noch einmal sein Äußeres zu überprüfen. Vergeblich versucht er, sein ungebügeltes Hemd glatt zu streichen, und ich zucke kurz zusammen, als seine Hand versehentlich die Nanokamera mit dem Mikro berührt. Das kratzt, quietscht und jault ganz fürchterlich in dem kleinen Kopfhörer, den ich im rechten Ohr trage.

Wegen des hässlichen Geräuschs bin ich für einen Moment abgelenkt. Als ich Moritz wieder auf dem Schirm habe, hockt er schon auf der Kante eines ziemlich schicken, aber auch ziemlich unbequem wirkenden Stuhls. Er sieht sich in dem Zimmer um und ich mich mit ihm: An den Wänden hängt ein Samuraischwert in einer Scheide aus Rochenhaut und daneben Kunst, die scheußlich und teuer aussieht. Der Blick aus dem Fenster geht auf einen Garten, der professionell gepflegt wirkt, und vor ihm steht ein Schreibtisch, ein riesiger Klotz aus schwarzem Holz, auf dem eine spitz zulaufende Bronzeskulptur thront und auf dem sich Haufen mit bedrucktem Papier stapeln.

»Der Tisch da soll übrigens Napoleon gehört haben. Damals in Ägypten, hat zumindest der Verkäufer behauptet«, sagt ein Mann, der an einer Espressomaschine herumhantiert, die in einer Ecke des Büros steht. Es ist Hobbe, Moritz’ Fan aus der SonderBar. Er trägt einen eleganten Anzug – maßgeschneidert, nehme ich an – und Schuhe, die man ebenfalls nicht einfach so in einem Schuhgeschäft kaufen kann.

»Sie trinken Ihren Kaffee mit Milch, nicht wahr?«, fragt Hobbe.

»Stimmt«, erwidert Moritz erstaunt.

Hobbe grinst zufrieden und greift zu einem Milchkännchen, das neben der Maschine steht. Mit zwei Espressotassen in der Hand kommt er zurück an den Tisch und reicht Moritz eine davon. Es freut ihn sichtlich, dass er Moritz überraschen kann.

Dabei ist das wirklich kein großes Ding. Wie Moritz seinen Kaffee trinkt, hätte ich ihm auch sagen können.

»Die Geschichte, die Sie in der Kneipe erzählt haben, hat mir gefallen. Genau wie die anderen«, sagt Hobbe und lässt sich in einen Sessel fallen, der deutlich bequemer wirkt als der Folterstuhl, auf dem Moritz sitzt. Aber das ist sicher auch kein Zufall.

»Welche anderen?«

Hobbe zieht aus den Papierstapeln zwei Zettel hervor. Die gleiche Art Zettel, wie sie Moritz im Lager und in der Buchhandlung verteilt hat.

»Na, die hier. Das ist doch von Ihnen, nicht wahr?«

Moritz nimmt die Zettel und sieht sie verdutzt an.

»Und die Geschichte über den Dichter, der dem Teufel je einen Finger als Gegenleistung für ein perfektes Gedicht anbietet, die mochte ich auch.« Hobbe sucht zwischen den Papieren. Als er gefunden hat, was er suchte, hält er eine Underground-Literaturzeitschrift in die Höhe. Sie besteht aus ein paar kopierten Seiten im DIN -A 4 -Format. »Ich hab mich nur gefragt, womit er am Ende seine Gedichte schreibt. Mit dem Mund?«

»Die Zeitschrift kennen nicht viele. Wo haben Sie

Weitere Kostenlose Bücher