![Ruf mich bei Deinem Namen]()

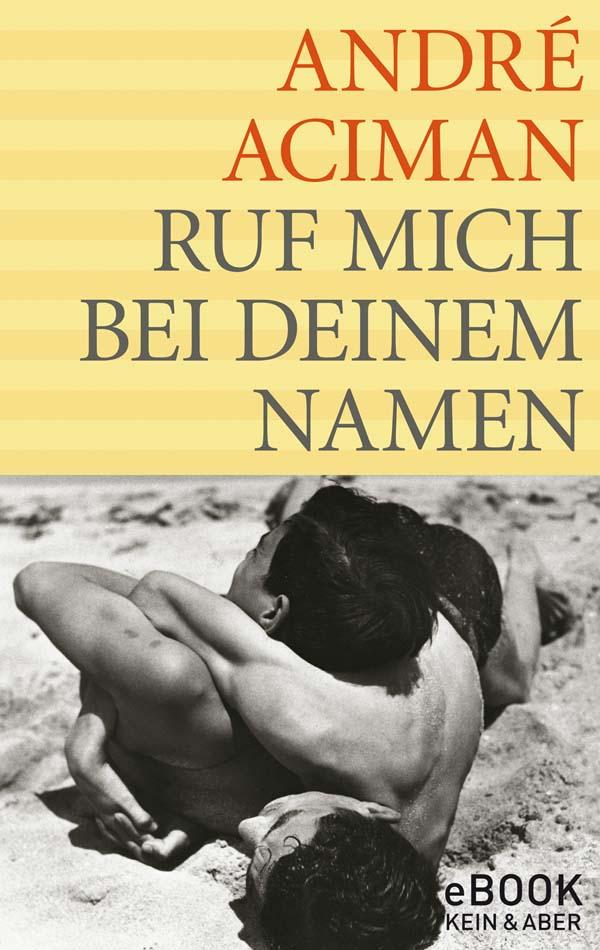

Ruf mich bei Deinem Namen

meine Mutter immer Blumen bestellte. Als Kind hatte ich fasziniert vor dem großen Schaufenster gestanden, das von einem ständig sanft

niedergehenden Wasservorhang überspült wurde, was dem Geschäft eine zauberhafte, geheimnisvolle Aura verlieh, etwas, das mich an die unscharf werdenden Bilder erinnerte, die bei

vielen Filmen eine Rückblende ankündigten.

»Ich wünschte, ich hätte den Mund nicht aufgemacht«, sagte ich schließlich.

Sobald es heraus war, wusste ich, dass ich den Bann gebrochen hatte.

»Ich werde einfach so tun, als hättest du nichts gesagt.«

Das war eine Herangehensweise, die ich nicht von einem Mann erwartet hätte, für den die Welt so okay war. Bei uns zu Hause hatte ich so einen Satz noch nie gehört.

»Soll das heißen, dass wir wieder miteinander reden – aber nicht wirklich?«

Er überlegte.

»Über solche Dinge können wir nicht reden. Wirklich nicht.«

Er warf sich den Rucksack über, und wir rollten bergab.

Vor einer Viertelstunde hatte ich Höllenqualen ausgestanden, sämtliche Nervenenden, sämtliche Emotionen waren zerdrückt, zertrampelt, zermatscht wie in Mafaldas Mörser,

alles war zerrieben, bis sich Angst nicht mehr von Wut oder auch nur dem schüchternsten Rinnsal von Begehren unterscheiden ließ. Vor einer Viertelstunde aber hatte es noch etwas gegeben,

worauf ich mich hatte freuen können. Jetzt hatten wir unsere Karten auf den Tisch gelegt, und das Geheimnis, die Scham waren fort, mit ihnen aber auch jenes Fünkchen unausgesprochener

Hoffnung, die in diesen Wochen alles am Leben erhalten hatte.

Nur Landschaft und Wetter konnten jetzt noch etwas für meine Stimmung tun. Die Fahrt auf der Landstraße etwa, die zu dieser Tageszeit ganz uns gehörte und auf die das Sonnenlicht

gleißende Flecken brannte. Ich sagte, er solle hinter mir herfahren, ich würde ihm eine Stelle zeigen, die bisher kaum ein Tourist, kaum ein Fremder gesehen hatte.

»Wenn du Zeit hast«, fügte ich hinzu. Ich wollte mich nicht aufdrängen.

»Ich habe Zeit.« In seiner Stimme schwang ein singender Ton mit, als fände er meinen übertriebenen Takt ein wenig seltsam. Aber vielleicht war das auch ein kleines

Zugeständnis, ein Ausgleich dafür, dass er nicht bereit war, über das Thema zu reden.

Wir bogen von der Hauptstraße ab und fuhren auf die Steilküste zu.

»Das hier«, verkündete ich als Einleitung und um sein Interesse wachzuhalten, »ist der Platz, an den Monet zum Malen kam.«

Winzige verkrüppelte Palmen und knorrige Ölbäume bildeten ein kleines Waldstück. Durch die Bäume sah man einen Hang, der zum äußersten Klippenrand abfiel und

zum Teil im Schatten hoher Pinien lag. Ich lehnte mein Rad an einen Baumstamm, er tat es mir nach, und ich zeigte ihm den Weg hinauf zu Monets Malplatz. »Jetzt schau dich um«, sagte ich

zufrieden, als sagte dieser Anblick mehr als alles, was ich womöglich zu meinen Gunsten hätte vorbringen können.

Unmittelbar unter uns lag eine stille, unbewegte Bucht. Nirgends eine Spur von Zivilisation – kein Haus, kein Steg, kein Fischerboot. Weiter draußen erkannte man den Campanile

von San Giacomo – »zum Sterben schön« – und wenn man ganz genau hinsah, die Silhouette von N. und noch weiter weg etwas, was aussah wie unser Haus mit den

angrenzenden Villen, das Haus, in dem Vimini wohnte und das der Familie Moreschi mit ihren beiden Töchtern, mit denen Oliver vermutlich geschlafen hatte, einzeln oder zusammen, wer weiß,

wen kümmerte es in diesem Augenblick.

»Diese Stelle gehört ganz allein mir, hierher komme ich zum Lesen. Ich könnte nicht sagen, wie viele Bücher ich hier gelesen habe.«

»Bist du gern allein?«, fragte er.

»Nein. Niemand ist gern allein. Aber ich habe gelernt, damit zu leben.«

»Bist du immer so weise?«, fragte er. Hörte ich hier einen herablassenden, leicht zurechtweisenden Ton heraus, einen Ton, mit dem er sich all denen anschloss, die mich

beknieten, mehr auszugehen, mir mehr Freunde zu suchen und wenn ich sie gefunden hatte, nicht immer nur an mich zu denken? Oder war das der erste Schritt zu einer Rolle als Vertrautem der Familie?

Oder deutete ich ihn wieder einmal völlig falsch?

»Ich bin überhaupt nicht weise. Wie gesagt – ich habe von nichts eine Ahnung. Vielleicht kenne ich mich ein bisschen mit Büchern aus und kann Worte aneinanderreihen,

aber damit weiß ich noch lange nicht, wie man über die Dinge spricht, die mir am meisten bedeuten.«

»Aber in gewisser Weise tust du

Weitere Kostenlose Bücher