![Ruf mich bei Deinem Namen]()

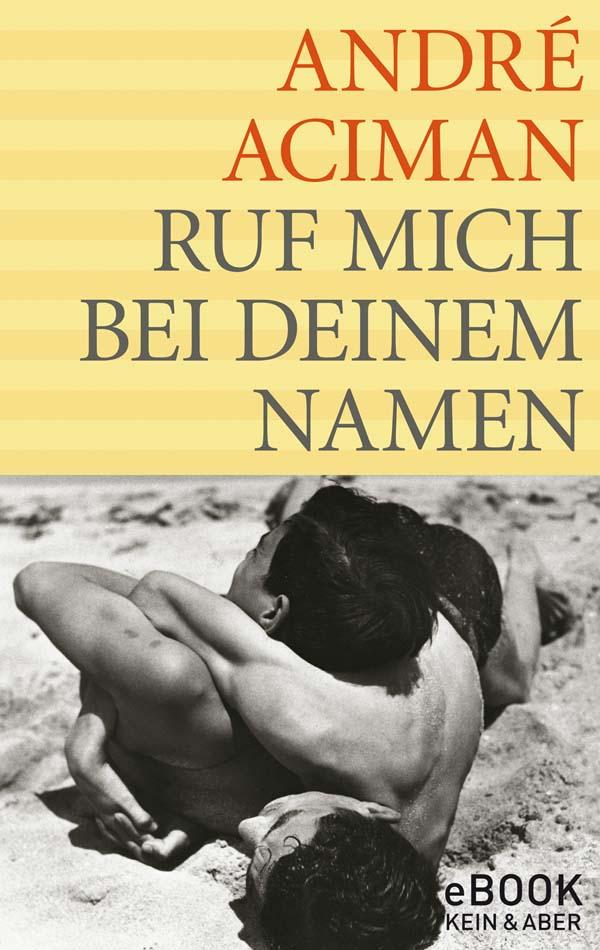

Ruf mich bei Deinem Namen

gerade an, mit diesem frostigen Blick, der mich immer so verunsicherte. Ich mühte

mich, etwas zu sagen, und als er fragte, woher ich so viel wüsste, antwortete ich schlagfertig, ich sei schließlich ein Professorensohn. Ich war gar nicht scharf darauf, mit meinem

Wissen zu protzen, besonders nicht einem Mann gegenüber, der mich so leicht einschüchtern konnte. Ich hatte nichts, womit ich mich hätte wehren können, hatte nichts

hinzuzufügen, nichts, was ich in das trübe Wasser zwischen uns hätte werfen können, hatte kein Versteck, keine Fluchtmöglichkeit. Ich fühlte mich so ausgeliefert wie

ein verirrtes Lamm in der trockenen, wasserlosen Ebene der Serengeti.

Der Blick gehörte nicht mehr zu unserem Gespräch oder dem Herumblödeln mit Übersetzungen, er war sein eigenes Thema geworden, nur wagten wir beide nicht, uns das

einzugestehen. Vor dem Glanz in seinen Augen hatte ich wegsehen müssen, und als ich wieder hinsah, merkte ich, dass sein Blick mich nicht losgelassen hatte, als wollte er sagen Du hast weggesehen und bist wiedergekommen, wirst du bald wieder wegsehen? – und deshalb hatte ich, scheinbar ganz in Gedanken, wieder wegsehen müssen,

während ich verzweifelt nach Worten suchte wie ein Fisch nach Wasser in einem schlammigen Tümpel, der in sengender Sonne zusehends austrocknet. Er muss genau gewusst haben, wie mir zumute

war. Als ich schließlich rot wurde, geschah das nicht aus der naheliegenden Befangenheit des Augenblicks heraus, in der ich begriff, dass er gemerkt hatte, wie ich versuchte, seinen Blick

festzuhalten, nur um mich gleich darauf wieder zurückzuziehen. Was mich erröten ließ war die schier unglaubliche Möglichkeit, dass er mich vielleicht wirklich mochte und zwar

auf dieselbe Art wie ich ihn.

Wochenlang hatte ich seinen Blick als Feindseligkeit missdeutet, dabei war es nur der Versuch eines Schüchternen, den Blick eines anderen Menschen festzuhalten.

Erst jetzt ging mir allmählich auf, dass wir die beiden schüchternsten Menschen unter der Sonne waren.

Nur mein Vater hatte ihn von Anfang an durchschaut.

»Magst du Leopardi?«, hatte ich gefragt, um das Schweigen zu brechen, aber auch um anzudeuten, dass es Leopardi war, der mich in der Gesprächspause abgelenkt hatte.

»Ja, sehr.«

»Ich auch.«

Ich hatte von Anfang an gewusst, dass ich von Leopardi sprach. Und er?

»Mir war klar, dass ich dich in Verlegenheit gebracht hatte, aber ich wollte meiner Sache ganz sicher sein.«

»Du hast es also die ganze Zeit gewusst?«

»Mehr oder weniger.«

Mit anderen Worten: Es hatte schon wenige Tage nach seiner Ankunft angefangen. War demnach alles, was danach kam, Täuschung gewesen? Und dieses ständige Pendeln zwischen Freundschaft

und Gleichgültigkeit – wie sollte ich das verstehen? Dass wir uns gegenseitig belauert hatten, das aber auf Befragen nachdrücklich abgestritten hätten? Oder war das nur

ein besonders durchtriebener Trick gewesen, einander abzuwehren in der Hoffnung, dass das, was wir empfanden, wirklich Gleichgültigkeit war?

»Warum hast du mir nie ein Zeichen gegeben?«, fragte ich.

»Ich hab’s doch versucht.«

»Wann?«

»Nach dem Tennis. Als ich dich angefasst habe. Um dir zu zeigen, dass ich dich mag. Du hast reagiert, als hätte ich mich an dir vergriffen. Da bin ich lieber auf Distanz

gegangen.«

Unsere beste Zeit war der Nachmittag. Nach dem Lunch, wenn der Kaffee serviert wurde, machte ich oben meine Mittagsruhe. Wenn dann die Gäste fort waren oder sich ins

Gästehaus zurückgezogen hatten, ging mein Vater entweder in sein Arbeitszimmer oder knapste sich eine Siesta mit meiner Mutter ab. Um zwei legte sich tiefe Stille über das Haus, ja

über die Welt, nur gelegentlich unterbrochen von Taubengurren oder von Anchises Hammer, wenn er versuchte, beim Werkeln nicht zu viel Krach zu machen. Nachmittags hörte ich ihn gern

arbeiten, und selbst wenn sein Hämmern oder Sägen mich weckte oder wenn der Messerschleifer am Mittwochnachmittag den Schleifstein in Gang setzte, fühlte ich mich in diesen Stunden

so befriedet und eins mit der Welt wie erst Jahre später wieder, wenn ich mitten in der Nacht ein fernes Nebelhorn vor Cape Cod hörte. Oliver ließ Fenster und Fensterläden

nachmittags gern offen, so dass zwischen uns und dem Leben draußen nur die sich bauschen den dünnen Vorhänge waren. Es sei ein »Verbrechen«, diese Fülle von Sonne

auszusperren, sagte er, die Sicht auf so eine Landschaft zu verstellen, besonders

Weitere Kostenlose Bücher