![Ruf mich bei Deinem Namen]()

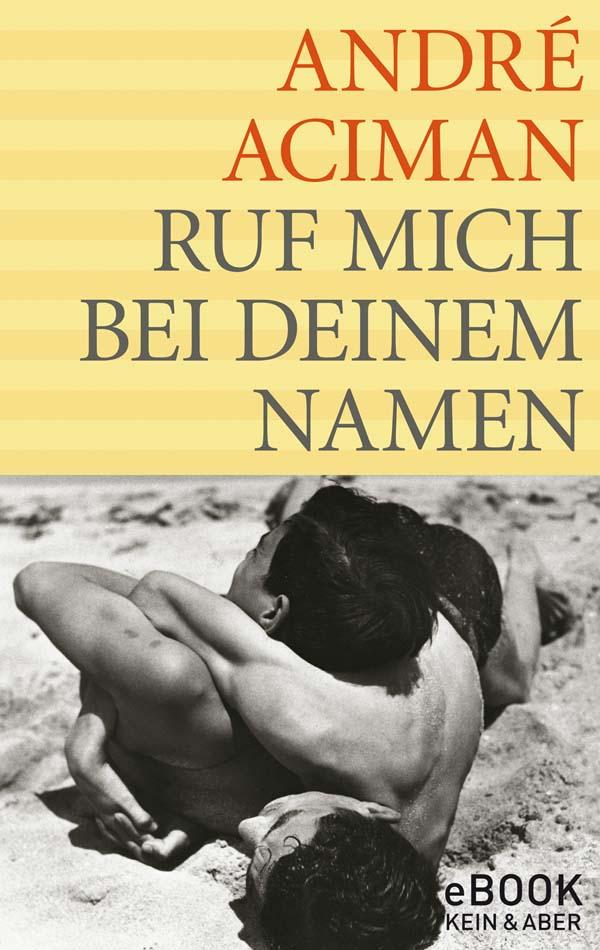

Ruf mich bei Deinem Namen

Clemente. Es war zunächst ein unbestimmtes, nebulöses Gefühl, teils Erregung, teils Heimweh, teils Metapher. Du reist an einen Ort, weil du dir ein Bild von ihm gemacht hast,

und willst mit dem ganzen Land kopulieren. Dann stellst du fest, dass du die einfachsten Signale nicht verstehst, von denen du immer geglaubt hattest, sie wären überall auf der Welt

gleich. Es war alles ein Irrtum, denkst du, eine Schimäre. Dann gehst du ein wenig tiefer und stellst fest, dass du sie trotz deines durchaus begründeten Argwohns immer noch alle

begehrst, weißt aber nicht, was genau du von ihnen willst oder was sie von dir wollen, auch wenn sie dich so ansehen, dass man meinen könnte, sie hätten nur das eine im Sinn. Pure

Einbildung, sagst du dir wieder und bist drauf und dran, deine Siebensachen zu packen und nach Rom zurückzukehren. Und dann klickt es plötzlich und etwas wie ein unterirdischer Geheimgang

tut sich auf und dir wird klar, dass auch sie sich tatsächlich für dich interessieren, dass du dich aber trotz all deiner Erfahrung wie ein Fisch auf dem Trockenen fühlst. Ich konnte

mich nicht mit ihnen verständigen – ja, ich verstand mich selber nicht mehr. Überall sah ich Schleier: Vor dem, das ich wollte, vor dem, von dem ich nicht wusste, was ich

wollte, vor dem, von dem ich nicht wissen wollte, dass ich es wollte, vor dem, was ich immer gewusst hatte, dass ich es wollte. So etwas kann wunderbar sein. Oder die Hölle.

Ich fühlte mich, als würde ich gestreckt und gevierteilt, als würde mein Inneres nach außen gekehrt – eine Summe all dessen, was ich im Leben war und bin: Wenn

ich in Frostnächten aufwache und nichts lieber täte, als mir einen Pullover überzuziehen, an meinen Schreibtisch zu stürzen und über die Person zu schreiben, die ich bin

und die niemand kennt. Wenn ich mich danach sehne, nackt bei einem anderen nackten Leib zu liegen oder ganz allein in der Welt zu sein. Wenn all meine Ichs meilenweit und Jahrhunderte weit

voneinander getrennt sind und jedes schwört, es trüge meinen Namen.

Ich nannte es das San-Clemente-Syndrom. Die Basilika San Clemente wurde an der Stelle erbaut, an der einst eine Zuflucht für verfolgte Christen stand. Unter Kaiser Nero wurde die Villa des

römischen Konsuls Titus Flavius Clemens niedergebrannt. Neben den verkohlten Trümmern bauten die Römer in einem großen unterirdischen Gewölbe einen Tempel, den sie Mithras

weihten, dem Gott des Morgens, dem Licht der Welt, und darüber errichteten die ersten Christen eine Kirche, die – zufällig oder nicht, das müssen weitere Grabungen

zeigen – einem anderen Clemens geweiht wurde, dem Papst Sankt Clemens, und darüber stand eine weitere Kirche, die abbrannte und an deren Stelle die heutige Basilika steht. Und so

könnte man sich unbegrenzt nach unten arbeiten. Wie das Unterbewusstsein, wie die Liebe, wie das Gedächtnis, wie die Zeit selbst, wie jeder einzelne von uns steht die Kirche auf den

Trümmern späterer Rekonstruktionen, es gibt keinen absoluten Nullpunkt, nichts Erstes, nichts Letztes, nur Schichtungen und Geheimgänge und ineinandergreifende Kammern wie die

christlichen Katakomben und daneben sogar eine jüdische Katakombe.

Aber, wie Nietzsche sagt, meine Freunde: ›Ich gebe die Moral vor der Geschichte.‹

»Alfredo mein Schatz, bitte fasse dich kurz.«

In der Trattoria hatten sie offenbar gemerkt, dass wir noch nicht gehen wollten, und brachten eine weitere Runde Grappa und Sambuca für alle.

»In jener warmen Nacht also, als ich um ein Haar den Verstand verloren hätte, sitze ich in der heruntergekommenen Bar meines heruntergekommenen Hotels, und wer sitzt am Nachbartisch?

Unser Nachtportier mit der komischen Mütze ohne Schirm. Feierabend?, frage ich. Feierabend, bestätigt er. Warum gehen Sie dann nicht nach Hause? Ich wohne hier. Ich will vor dem

Schlafengehen nur noch was trinken.«

Ich starre ihn an. Er starrt mich an.

Dann greift er sich mit der einen Hand sein Glas, mit der anderen die Karaffe, ich denke, er will sich von dem aufdringlichen Gast weg an einen anderen Tisch setzen – da kommt er zu

mir. Wollen Sie den mal probieren?, fragt er. Ja, sicher, auch in Thailand sollte man mit den Wölfen heulen … Gewiss, man hört so einiges, wahrscheinlich ist irgendwas faul oder

unappetitlich an der Sache, aber man will ja kein Spielverderber sein.

Er schnippt mit den Fingern und ordert ein kleines Glas für mich.

Trinken Sie einen Schluck.

Vielleicht

Weitere Kostenlose Bücher