![Sarah]()

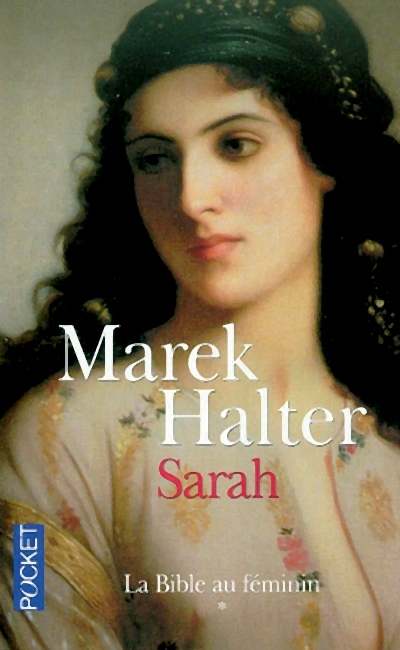

Sarah

peu d’étonnement.

La procession franchit le pont de bois qui

traversait le canal. Les gardes s’alignèrent sur les côtés de la porte ainsi

qu’ils le devaient. Saraï retint son souffle en s’engouffrant dans la fraîcheur

du mur. Celui-ci était si épais qu’on semblait avancer dans un tunnel. Elle

n’entendit ni cri ni appel.

De l’autre côté s’étendaient des jardins et

des chicanes de marches taillées dans une ancienne muraille. Soudain, Saraï

découvrit l’immense ville basse. Des centaines de rues enchevêtrées se

perdaient au loin sur des dizaines d’us. On en devinait les toits tout

au long de la courbure du fleuve.

Hors les murs de la ville royale, le

désordre saisit la procession. De jeunes garçons s’échappèrent du cortège en se

chamaillant. Des habitants se pressèrent en bordure des rues pour chanter,

danser et frapper dans leurs mains en accompagnant les musiciens. Certains

s’agglutinèrent autour des porteurs de civières. On jeta des pétales, des bols

de parfum ou de bière sur les statuettes. Les cris, les rires et les saluts

noyèrent les chants. Saraï profita de la confusion pour s’engager dans la

première rue venue.

*

* *

Un long moment, elle avança au hasard. Elle

ne reconnaissait rien de ce qui l’entourait. Ici, les maisons n’étaient que des

cubes imbriqués les uns sur les autres. Les portes étaient de simples battants

de bois ou des tentures, les murs recouverts d’un torchis blanc.

Beaucoup de monde allait et venait. Des

gens du commun, vêtus de tuniques ou de pagnes, chaussés de semelles d’osier,

les mollets gris de poussière. Ils bavardaient, riaient, se hélaient, portaient

des paniers ou des sacs, aiguillonnaient des baudets ou poussaient des

charrettes chargées de roseaux ou de melons d’eau. Quelques-uns, femmes ou

hommes, posaient sur Saraï des regards étonnés, mais sans véritable curiosité.

Pour elle, tout était étrange et stupéfiant.

De toute sa jeune vie, elle n’était sortie

de la ville royale qu’une demi-douzaine de fois, toujours pour se rendre dans

les grands temples d’Eridou. Elle traversait alors avec son père le fleuve en

bateau, en direction de l’ouest. La ville basse, la ville du nord, les Puissants

ne s’y rendaient pas. Ils n’avaient pour elle que mépris et défiance. Les

servantes racontaient que les rues, la nuit, pullulaient de démons à peau

noire, d’animaux aux corps multiples, aux mâchoires et aux griffes féroces, et

autres horreurs surgies des cavernes infernales de dessous la terre.

Ici, dans la ville basse, les hommes et les

femmes étaient soumis au pouvoir des Puissants d’Ur, sans jamais voir leur

visage. Si Ichbi Sum-Usur avait besoin des artisans ou des marchands qui

relevaient de ses domaines, il s’adressait pour cela à ses scribes, ses

contremaîtres ou ses régents.

Il suffisait à Saraï de regarder autour

d’elle pour comprendre qu’elle ne trouverait ni aide ni asile. Qui

accueillerait une fille de ville royale, fuyarde de surcroît, sans craindre les

foudres des Puissants ? Cela se saurait, et vite. Il n’y avait aucun

secret possible dans la ville basse. Les gens y vivaient tout autant hors de

leurs maisons que dedans. Les portes étaient le plus souvent ouvertes et les

cours intérieures à la vue des passants. Les enfants, les oies, les chiens et

même les cochons allaient et venaient comme ils l’entendaient, encombrant les

rues et les ruelles. À chaque pas il fallait éviter les immondices. Mais nul

n’en paraissait incommodé. Chacun vaquait à ses affaires, la bouche grande

ouverte, se pressant comme si de rien n’était autour des étals où l’on vendait

et échangeait de la nourriture comme des cordes, des plis de tissu, des sacs de

grain ou même des ânes. L’odeur des légumes suris, de la viande et des poissons

exposés à la chaleur, se mêlait à celles du crottin d’ânes et des déjections

des enfants que la terre poussiéreuse n’avait pas encore absorbées. Une

puanteur si asphyxiante que Saraï devait plaquer son voile contre sa bouche

pour respirer. Elle était bien la seule, mais chacun était si occupé qu’on ne

lui accordait aucune attention. Jusqu’à ce qu’un appel la fasse

sursauter :

— Ma fille, ma fille !

Assise sur le seuil d’une maison, une

vieille lui souriait. Ou grimaçait. Son visage n’était plus que rides où

disparaissaient les yeux. Sa bouche, édentée, laissait voir une langue d’un

rose

Weitere Kostenlose Bücher