![Schattenspieler (German Edition)]()

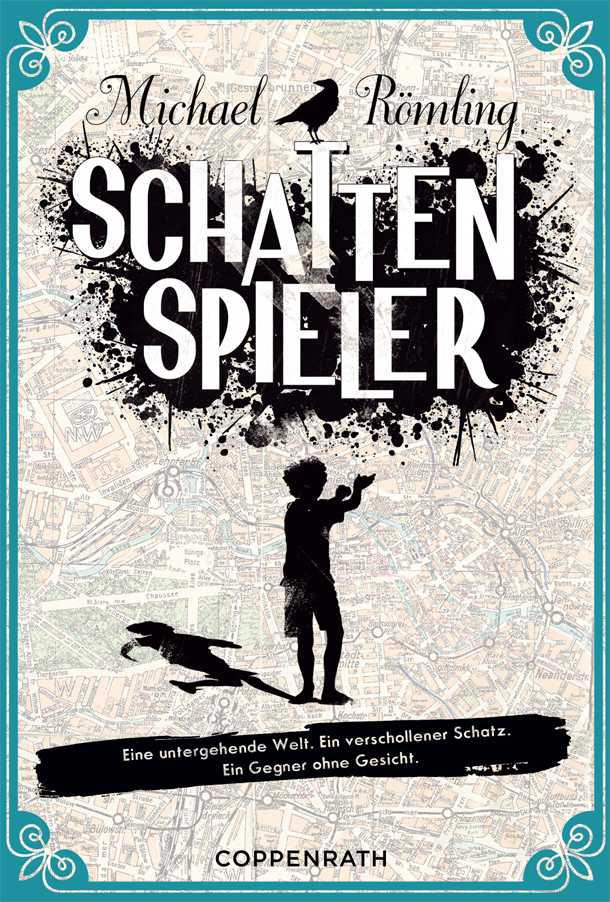

Schattenspieler (German Edition)

Kettenhunde der Feldgendarmerie überall auf Streife

waren und jeden Passanten einkassierten, der aussah, als könnte

er noch ein Gewehr halten. Aber schließlich hatte das Herumsitzen

ihn fast wahnsinnig gemacht, und er war einfach hinausgegangen,

während seine Mutter beim Metzger war. Dort war

die Schlange noch länger als hier an der Wasserpumpe. Wenn

er Glück hatte, war er vor ihr zurück, und sie merkte gar nichts.

Falls doch, gab es Ärger. Und eigentlich hatte sie ja recht. Aber

der Drang, irgendetwas Sinnvolles zu tun, war einfach zu groß

gewesen. Und jetzt stand er also hier unter den Bäumen am

Rand des Branitzer Platzes in der Wasserschlange.

Friedrich befühlte seine Brusttasche. Es knisterte. Meine Lebensversicherung,

dachte er. Ein Attest. Es bescheinigte Friedrich

Häck, dass er seit einem Bombenangriff im vergangenen

Sommer taub war. Eigentlich eine sichere Sache – wer konnte

schon nachweisen, ob jemand hören konnte oder nicht. Friedrich

hatte diese Rolle auf der Straße längst verinnerlicht. Er

drehte sich nicht um, wenn jemand rief. Und wenn Fremde

ihn ansprachen, lächelte er nur und zuckte mit den Schultern.

Doch je aussichtsloser die Kriegslage wurde, desto gefährlicher

war es, überhaupt nach draußen zu gehen. Die fragen nicht

nach deinem Attest, sagte die Mutter immer wieder. Die stellen

dich einfach als Deserteur an die Wand.

Wieder war vor ihm eine Frau fertig, ließ den Pumpenschwengel

los und trollte sich, den Henkel des randvollen

Blecheimers mit beiden Händen umklammernd. Das Wasser

schwappte ihr auf die Schuhe. Sie achtete nicht darauf. Friedrich

wurde von hinten angerempelt und rückte vor, ohne sich

umzudrehen. Eine Wartende war noch vor ihm.

Auf dem Rasen des Branitzer Platzes, keine zwanzig Meter

entfernt, wurden Volkssturmmänner ausgebildet: Ein Unteroffizier,

kaum älter als Friedrich, erklärte die Bedienung einer

Panzerfaust und zwei Dutzend Rentner hörten teilnahmslos

zu. Unrasierte, eingefallene Gesichter. Kaum Uniformen,

stattdessen löcherige Hosen, die um abgemagerte Beine

schlabberten. Keine Stahlhelme, dafür hier und da ein Hut,

der irgendwann einmal schick gewesen war. Einer trug ein

Gewehr an einem Bindfaden über der Schulter. Ein anderer

stützte sich auf eine Krücke.

Der Unteroffizier hörte jetzt auf zu reden und legte einem

der alten Männer die Panzerfaust auf die Schulter. Der schien

überhaupt nichts verstanden zu haben, fummelte mit zitternden

Fingern an der Zielvorrichtung herum, bis der Ausbilder

die Augen verdrehte, die Waffe wieder an sich nahm und mit

seinen Erklärungen von vorn anfing.

Die Frau vor Friedrich war jetzt fertig und wieder ging ein

träger Ruck durch die Schlange. Friedrich trat auf das kleine

Podest und begann zu pumpen. Aus den Augenwinkeln sah

er, dass der Ausbilder innehielt und zu ihm herüberschaute;

die Volkssturmmänner folgten seinem Blick. Friedrichs Herz

schlug schneller. Ruhig bleiben, sagte er sich, pumpte weiter

und wechselte die Eimer.

Plötzlich näherte sich das scharfe Jaulen eines Jagdflugzeugs.

Die Männer zogen die Köpfe ein und auch die Wasserschlange

geriet in Unruhe. Friedrich zwang sich, völlig ungerührt

weiterzupumpen. Als ein Schatten über ihn hinweghuschte,

blickte er doch auf, einen kurzen Augenblick lang

war das Jaulen ohrenbetäubend. Friedrich sah die Tragflächen

mit den roten Sternen, dann verschwand die Maschine in

einem weiten Bogen in Richtung Berlin-Mitte.

»Die Russen stehen schon in Hohenschönhausen«, sagte

eine Frau hinter Friedrich.

Eine andere Stimme meldete sich von weiter hinten: »Sie

meinen, wir werfen sie gerade aus Hohenschönhausen wieder

raus. Etwas Optimismus, wenn ich bitten darf. Hohenschönhausen

wird unser Stalingrad.«

»Genau«, sagte eine dritte Stimme. »Und nächste Woche

marschiert der Volkssturm in Moskau ein.«

Verhaltenes Gelächter folgte. Friedrich konnte kaum glauben,

was er hörte. Allein der Ton solcher Bemerkungen konnte

lebensgefährlich sein, das wusste jeder. Friedrich schielte zur

Gruppe der Volkssturmmänner hinüber. Der Unteroffizier

hatte offenbar nichts gehört und hielt einem anderen seiner

gebrechlichen Schüler die Panzerfaust hin.

Die Frau hinter Friedrich meldete sich wieder zu Wort;

diesmal versuchte sie, frivol zu klingen: »'n paar schmucke

Jungens ham se noch übersehen, wie's scheint.«

Friedrich spürte, dass er gemeint war. Weiterpumpen, sagte

er sich. Der zweite Eimer war fast voll. Die Frau aber ließ nicht

locker.

Weitere Kostenlose Bücher