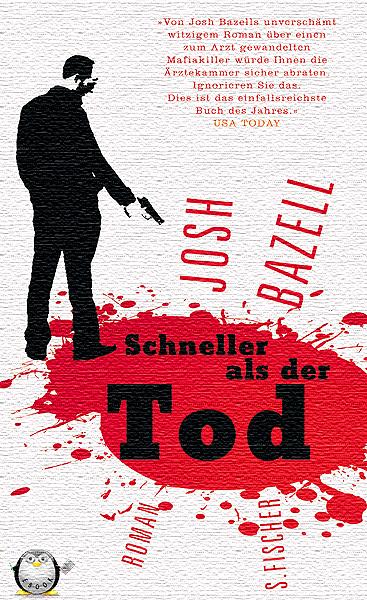

Schneller als der Tod

fehlt.

Osteosarkomgirl im Bett nebenan ist aschfahl und starrt an die Decke. Der Beutel an ihrem Knie ist voll Blut und Blutklumpen.

Das andere Knie ist hochgelegt. Ich ziehe ihr das Klinikhemd runter, um ihre Muschi zu bedecken, aus der immer noch ein blaues Tamponbändchen hängt und die jeder sehen kann, der hereinkommt.

»Wen juckt das?«, sagt sie. »Mich will sowieso nie mehr einer.«

»Quatsch«, sage ich. »Tausende werden Sie noch wollen.« »Klar. Loser, die meinen, einen Krüppel ficken ist besser als nichts.«

Hm. Scheint mir ziemlich scharf beobachtet. »Wo haben Sie denn diese Ausdrucksweise her?«

»Tschuldigung«, meint sie sarkastisch. »Keiner von den

Jungs

wird mit mir

tanzen

gehen.«

»Aber immer«, sage ich. »Besonders den Flamingo.«

»Scheißkerl!«, sagt sie.

Ich wische ihr die Tränen von den Wangen. »Ich muss weg.«

»Küss mich, du Arschloch«, sagt sie. Ich tu's.

Ich bin noch dabei, als ich hinter mir ein Räuspern höre. Zwei Pfleger sind gekommen, um sie wegzubringen, damit ihr das Bein abgeschnitten werden kann.

»Scheiße, ich hab so Angst«, sagt sie, als sie sie auf die Rollbahre heben. Sie hält meine verschwitzte Hand. »Das wird schon«, sage ich.

»Wahrscheinlich schneiden sie das falsche Bein ab.« »Na gut. Aber bei der nächsten OP können sie sich dann nicht mehr so leicht vertun.« »Leck mich.« Sie rollen sie weg

Als ich von einer Ärztin aus der Notaufnahme angepiept werde, dorthin zu kommen, denke ich:

Kein Problem.

Liegt auf dem Weg zum Ausgang.

Kurz vor der Notaufnahme komme ich an dem Dödel vorbei, der mich heute Morgen ausrauben wollte. Er ist immer noch nicht untersucht worden, weil man Leute, die nicht versichert sind, mit langen Wartezeiten zu vergraulen sucht. Sein Gesicht ist blutverschmiert, und er hält sich den gebrochenen Arm. Als er mich sieht, springt er von seiner Trage auf und will türmen, aber ich zwinkere ihm im Vorbeilaufen nur zu.

Unter weniger extremen Umständen habe ich Notaufnahmen gern. Die Leute, die da arbeiten, sind langsam und bedächtig wie Zimmerpflanzen. Sie müssen so sein, sonst bauen sie Mist oder gehen kaputt. Und in der Notaufnahme des Manhattan Catholic findet man immer den Arzt, von dem man angepiept worden ist, da sie seit einem Vorfall, nach dem Sie lieber nicht fragen sollten, aus einem einzigen großen Raum besteht.*

(Na schön. Ein Pfleger hatte seine Patienten tagelang gefesselt und mit Medikamenten ruhiggestellt, während er mit ihnen »experimentierte«.)

Die Ärztin spritzt eine Stichwunde am unteren Rücken eines Patienten ab, der sich windet und schreit, aber von zwei Pflegern festgehalten wird. »Was liegt an?«, frage ich sie.

»Die Notaufnahme ist ein verdammter Albtraum«, sagt sie ruhig.

»Pardon, ich hab's eilig. Was kann ich für Sie tun?« »Ich habe einen mit dem Motorrad verunglückten Biker mit stark gequetschten Hoden.« »Okay.«

»Und er ist stumm.«

»Stumm?«

»Genau.« »Kann er hören?« »Ja.«

Dann ist er wahrscheinlich auch nicht stumm.

Ich sehe auf meine Uhr, als stände da zu lesen: »Zehn Minuten, bis die Killer kommen.«

»Zeigen Sie ihn mir«, sage ich.

Sie legt den Spray weg und geht mit mir hin.

Der Biker ist kein trotteliger Sonntags-Harleyfahrer. Er ist ein echter Bikergang-Biker, wie aus

Gimme Shelter.

Er hat grüne Tattoos und trägt in der Notaufnahme eine Sonnenbrille. Er hat Eisbeutel zwischen den Beinen, und sein Hodensack scheint durch wie ein blaulila Wasserballon.

»Können Sie mich hören?«, frage ich ihn.

Er nickt.

Ich halte ihm die Nase zu. Er guckt überrascht, staunt aber noch mehr, als er merkt, dass er nicht die Kraft hat, mir die Hand vom Gesicht zu reißen.

Schließlich schnappt er nach Luft, und ich nehme ihm den Beutel Heroin aus dem Mund.

Ich werfe ihn der Ärztin hin. »Okay?«, sage ich zu ihr.

»Danke, Peter«, sagt sie.

»Jederzeit wieder«, sage ich und wünschte, das wäre so einfach.

Ich gehe durch die Krankenwageneinfahrt hinaus.

Kapitel 20

Nach meiner Haftentlassung interessierte mich rein gar nichts außer Magdalena.

Wir nahmen uns eine Wohnung in Fort Greene, nah, aber nicht zu nah bei ihren Eltern, und steckten rund um die Uhr zusammen. Wenn sie auftrat, fuhr ich sie hin und wartete auf sie.

Zweimal die Woche besuchten wir ihre Familie. Die Eltern waren höflich, konnten aber nie die Tränen zurückhalten. Magdalenas Bruder Rovo schien große Scheu vor mir zu haben, was mich zwar beschämte, mir aber auch

Weitere Kostenlose Bücher