![Schwarze Schafe in Venedig]()

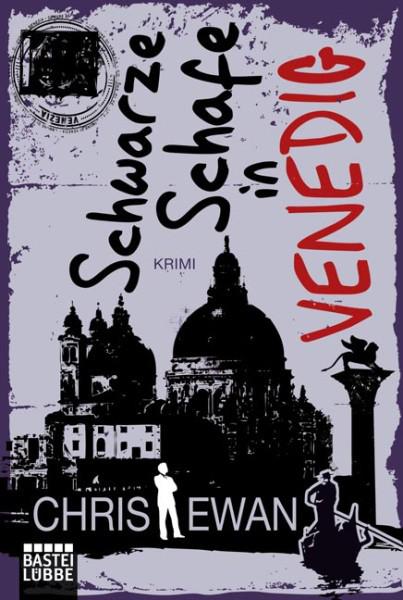

Schwarze Schafe in Venedig

aber die Mühe hätte ich mir sparen können. Mein Besucher machte beim Herumstiefeln im Wohnzimmer so viel Lärm, da hätte ich auch über ein Schlagzeug stolpern können, ohne dass er mich gehört hätte. Komisch, ich trug immer am liebsten Turnschuhe, wenn ich auf Beutezug war, aber dieser Scherzkeks hatte allem Anschein nach Steppschuhe an den Füßen.

Ich nahm den Regenschirm vom Haken. Er schien mir schwer genug, um damit einigen Schaden anzurichten, immer vorausgesetzt, ich müsste ihn tatsächlich einsetzen. Wobei ich mir da noch nicht so sicher war. Als Dieb konnte ich mich nur zu gut in seine (nicht gerade geräuschlose) Lage versetzen, weshalb ich mich dagegen sträubte, einfach so reinzuplatzen und ihn, ohne ihm Gelegenheit zur Gegenwehr zu geben, mittels einer Reihe gezielter unbarmherziger Schläge außer Gefecht zu setzen.

Ich wackelte mit den Schultern und ließ den Kopf kreisen und versuchte, meine angespannten Muskeln etwas zu lockern. Aber es nützte alles nichts. Mit dem Unterarm wischte ich mir den Angstschweiß von der Stirn und schaute auf meine bloßen Füße. Von Boxershorts und Regenschirm abgesehen war ich splitternackt. Das machte die Sache nicht gerade besser.

Das Licht der Taschenlampe hing am anderen Ende des Raums wie ein Nachtfalter an der Wand; genau dort, wo mein Schreibtisch stand. Und da war auch mein Laptop. Mit dem Arbeitsexemplar meines Romans. Der einzigen existierenden Version des Manuskripts.

Ich holte aus und trat die Flügeltür mit einem gezielten Tritt auf. Krachend wie ein zersplitternder Baumstamm flog sie auf, und ich stürzte mit hocherhobenem Regenschirm hinterher. Der Lichtstrahl der Taschenlampe traf mich direkt ins Auge, und ich blinzelte und schwankte, taumelte gegen die Wand und tastete fast blind nach dem Lichtschalter. Augenblicklich war der Raum taghell erleuchtet. Ich stellte mich breitbeinig in Positur und machte mich bereit, hart mit dem Schirm zuzuschlagen.

Aber da war niemand.

Meine Augen brannten und tränten von dem grellen elektrischen Licht. Ich kniff sie zusammen und linste zu meinem Schreibtisch. Der Laptop war noch da. Ich schwenkte nach links, und da sah ich ihn.

Sie.

Sie war blond. Sehr blond. Ein platinblondes Fräuleinwunder mit aufgemaltem rotem Lächeln auf den üppigen, vollen Lippen, blendend weißen Zähnen und wachen, strahlenden Augen. Sie stand da wie eine Provokation, fast so, als wolle sie sich über mich lustig machen. Die Schultern zurück und das Kinn gereckt stand sie rittlings über der Fensterbank, einen Fuß draußen aufs Fensterbrett gesetzt und den anderen in meinem Wohnzimmer. Lange Lederstiefel mit hohen Absätzen. Hautenge blaue Röhrenjeans und eine Lederjacke mit Reißverschluss. Um die Taille trug sie ein Klettergeschirr.

Viel zu langsam ging mir auf, was hier gerade los war.

»Wer zum Geier sind Sie?«, verlangte ich aufgebracht zu wissen.

Das Lächeln wurde noch breiter. Sie schüttelte kaum merklich den Kopf.

»Was machen Sie hier?«

Die prallen Lippen verzogen sich zu einem Schmollmund, dann hob sie den behandschuhten Zeigefinger und drückte ihn geheimnisvoll auf die Lippen. Mit offenem Mund starrte ich sie an und wusste nicht, was tun, und noch ehe mir etwas einfiel, klimperte sie mit den langen Wimpern, das linke Auge schloss sich zu einem neckischen Zwinkern, dann lehnte sie sich in einem eleganten Bogen schwungvoll zurück und ließ sich einfach aus dem Fenster fallen.

»Halt!«

Ich preschte durchs Zimmer, stützte mich mit den Händen auf dem zerbröckelnden Sims und steckte den Kopf hinaus in die neblige Nachtluft. Gerade noch erhaschte ich einen Blick auf das Licht der Taschenlampe, knapp oberhalb des nebelverschleierten Kanalwassers tief unten. Mit einer Hand hielt sie sich oben am Seil fest, an dem sie sich herabließ, die andere hatte sie unterhalb ihrer Kehrseite. Mit einem kurzen Blick nach unten vergewisserte sie sich, dass sie nahe genug über dem Boden war, ehe sie das Seil losließ und mit einem dumpfen Fupp auf dem Pflaster landete. Die triefend nasse Luft dämpfte das Geräusch des Aufpralls.

»Hey!«, brüllte ich. »Was zum Teufel! Stehen geblieben!«

Ungerührt ignorierte sie mein indigniertes Geschrei, zog das Seil aus dem Klettergeschirr, stieß das Boot ächzend vom moosüberwachsenen Ufer ab und griff nach dem Seilzug, um den Motor zu starten. Mit einem kehligen Stottern und einer blauen Dieselwolke sprang er an.

Hilflos zupfte ich an dem Seil, das vor meinem Fenster

Weitere Kostenlose Bücher