![Steinbrück - Die Biografie]()

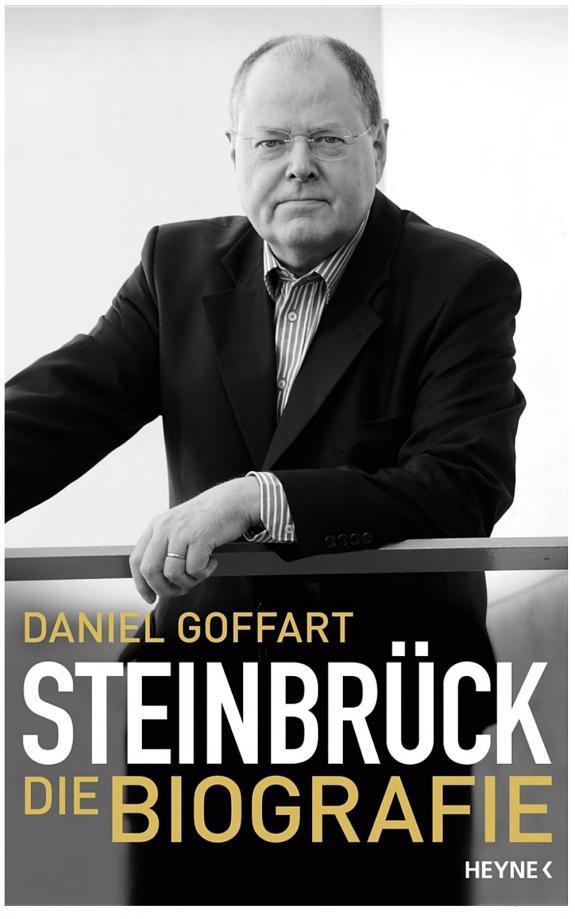

Steinbrück - Die Biografie

könne, wenn die SPD nur konsequent die Interessen der Arbeiter und der Rentner bediene und dafür bei »den Reichen«, »der Wirtschaft« und den Leistungsträgern abräume.

Genau dieses verquere Rezept probiert die Linkspartei seit Jahren aus, allerdings mit immer geringerem Erfolg. Ihr Bemühen, mit unhaltbaren Versprechen die Modernisierungsverlierer dieser Gesellschaft anzulocken, hat den SED-Erben keinen anhaltenden Zuspruch beschert. Im Gegenteil sinken die Werte für die Linkspartei kontinuierlich. Hier mit den Angeboten der Linken zu konkurrieren, hält Steinbrück zu Recht für ein unmögliches, weil unglaubwürdiges Unterfangen.

Gleichzeitig muss sich die SPD seiner Ansicht nach eingeste hen, dass sie mit der Agenda-Politik und ihrer modernen Reform- orientierung eine gewisse Klientel auf immer verloren hat. Es handelt sich dabei um einfache männliche Gewerkschaftsmitglieder zwischen 40 und 60, die der Partei seit Schröders Zeiten unversöhnlich gegenüberstehen. Ebenso wenig kann die aus Arbeitslosen oder Geringqualifizierten bestehende Gruppe der Frustrierten und Verbitterten seiner Meinung nach »um den Preis einer völligen Verbiegung der Partei« zurückgewonnen werden. Sein Rezept indes, diese Gruppe politisch weitgehend zu ignorieren und sie parteipolitisch als Wähler abzuschreiben, stößt vielen in der SPD sauer auf.

Das gilt auch für Steinbrücks entschlossene Ablehnung der Linkspartei als Koalitionspartner der SPD, was vermutlich unter anderem auf seine Erfahrungen zurückgeht, die er Anfang der Achtzigerjahre als Referent an der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik in Ostberlin mit der DDR und ihrem Unterdrückungssystem gemacht hat. Er erlebte die DDR als dumpf und ökonomisch völlig daniederliegend, wie er sagt. Jede Form von Sozialismusverklärung oder DDR-Nostalgie ist ihm seitdem fremd. Steinbrück besuchte damals das Stasi-Gefängnis in Höhenschönhausen; ein Erlebnis mit fortdauernder Wirkung. »Ich habe eine sehr große Distanz gegenüber denjenigen, die diese DDR-Geschichte mit allen ihren Opfern nicht aufarbeiten«, bekannte er in dem bereits erwähnten Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. »Diese damals in der DDR herrschende Verachtung der Menschenwürde hat mich sehr geprägt.« Das gelte auch für seine Positionierung »innerhalb der sozialdemokratischen Partei, wenn es darum geht, ob man gegenüber der Linkspartei irgendwelche Avancen machen muss. Dafür habe ich vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe, wenig Verständnis.« Dass Steinbrück mit dieser eindeutigen Haltung vor allem bei Sozialdemokraten in den neuen Bundesländern aneckt, kann nicht verwundern; schließlich gilt die Linkspartei in weiten Teilen der Ost-SPD als akzeptabler Koalitionspartner.

Einer der häufigsten Reibungspunkte mit den Genossen liegt jedoch in der Art und Weise, wie Steinbrück auftritt und sich äußert. Seine Schwachstellenanalysen treffen stets zielgenau und schmerzen nicht zuletzt deshalb, weil sie in aller Regel rhetorisch brillant und oft mit beißender Ironie vorgetragen werden. Eines seiner berüchtigten Zitate lehnt sich beispielsweise an den sozialdemokratischen Übervater und dessen bekannteste Botschaft an, mehr Demokratie wagen zu wollen. Daraus machte Steinbrück einmal sehr spontan den hämisch klingenden Satz: »Willy Brandt hat uns nicht gesagt, wir sollten mehr Sozialhilfe wagen.« Für solche Sprüche hassen sie ihn in der SPD.

Er selbst weiß, dass er im Überschwang oft überzieht und mit seinem leicht galligen Unterton manchen Parteifreund verletzt. Aber die Lust am spöttischen Bonmot ist eben oft stärker als Vorsicht oder taktische Zurückhaltung. »Dann gehen die Gäule mit ihm durch«, sagte ein ehemaliger Sprecher, der des Öfteren zusammenzuckte, wenn der Chef in Interviews oder Reden wieder einmal sein Jack-Nicholson-Grinsen aufsetzte und kräftig austeilte. Sehr häufig schon wurde auch das Mittel der Ironie, das Steinbrück so gerne benutzt, in der politischen Auseinandersetzung missverstanden und fand sich in Form von bewusst aus dem Zusammenhang gerissenen und zugespitzten Äußerungen als mediale Schelte wieder. Eines der besten Beispiele dafür ist das berühmt-berüchtigte Zitat, die SPD sei eine »Partei der Heulsusen«. Im Originaltext, einem Interview mit der Frankfurter Rundschau vom 18. August 2007, liest sich die Passage wie folgt: »Im Trend ist das Zutrauen der Bevölkerung in die SPD nicht so ausgeprägt, wie wir uns

Weitere Kostenlose Bücher