![Steinbrück - Die Biografie]()

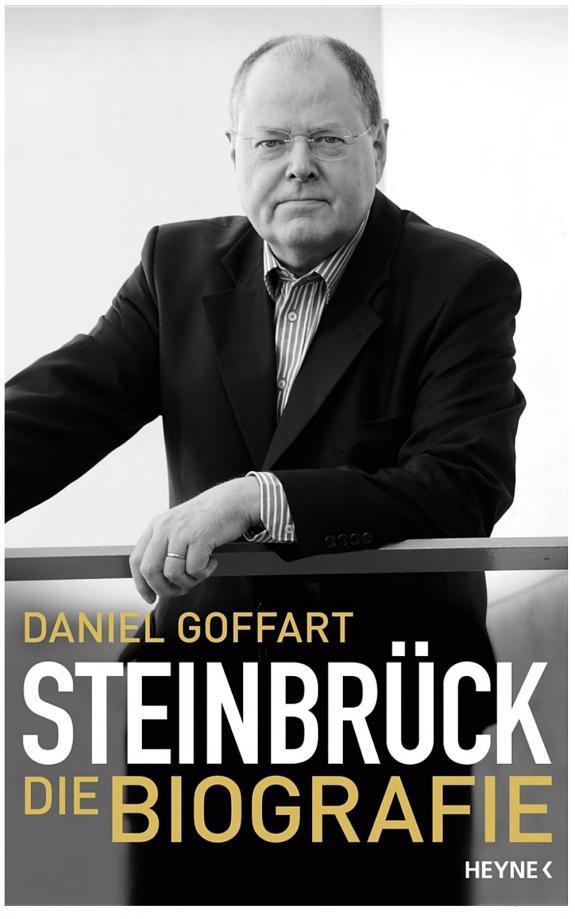

Steinbrück - Die Biografie

Prioritätensetzung »Umweltschutz vor Arbeitsplatz« er immer für falsch gehalten hat.

Wenn man so konsequent wie Peer Steinbrück die Wertschöpfung, also das Erwirtschaften, über das Verteilen setzt, gerät man innerhalb der SPD schnell unter Druck. Die ökonomisch gebotene Reihenfolge »erst verdienen und dann ausgeben« wird nämlich im politischen Alltag seit Jahrzehnten nicht mehr eingehalten, wie ein Blick auf die wachsende Staatsverschuldung belegt. Zwar trifft dieser Vorwurf alle Parteien, doch stößt man bei den bürgerlichen Kräften inklusive der Grünen beim Schuldenmachen noch auf eine Haltung, die sich mit »schlechtem Gewissen« umschreiben lässt. Union und FDP wissen, dass ihre Verschuldungspolitik das sorgsam gehegte Image ihrer ökonomischen Kompetenz auf Dauer arg beschädigt. Und die Grünen wiederum sehen ein, dass sie ihren Anspruch einer nachhaltigen Politik schwer verletzen, wenn sie unseren Kindern wahre Schuldenberge hinterlassen. Nirgendwo aber – von der Linken einmal abgesehen – wird mit so gutem Gewissen über die eigenen Verhältnisse gelebt wie bei der SPD. Der Grund dafür liegt in dem altruistischen Selbstverständnis der Sozialdemokratie: Die Schulden sind gerechtfertigt, weil mit dem Geld ja nur Gutes für die Armen und Schwachen getan werde. Wer so wie Peer Steinbrück diese Haltung energisch bekämpft, braucht sich über die Zahl seiner Gegner nicht zu wundern.

Steinbrück hat in seinen Jahren als Landes- und Bundesfinanzminister immer wieder die leidvolle Erfahrung machen müssen, dass die sozial motivierten Ausgabewünsche seiner Parteigenossen ständig den Rahmen der jeweiligen Etats sprengten. Auch daraus entwickelten sich zahlreiche Konflikte. Da in der Regel bei erhöhten Ausgabewünschen niemand Einsparvorschläge an anderer Stelle macht, führt die Finanzierung politischer Projekte bei SPD-Politikern regelmäßig zu erhöhter Schuldenaufnahme oder zu »Einnahmeverbesserungen«, sprich Steuererhöhungen, die selbstverständlich zuvorderst den »starken Schultern« aufgeladen werden sollen. Auch diese Haltung hat Steinbrück viele Streitigkeiten mit den eigenen Leuten beschert, wobei er sich als Finanzminister weniger gut durchsetzen konnte als in der Rolle des Wirtschafts- und Verkehrsministers. So hat er es zugelassen, dass unter tätiger Mithilfe der SPD in den letzten 15 Jahren die Bemessungsgrenzen des Steuertarifs immer weiter nach unten verschoben wurden, sodass heute bereits ein gut verdienender Industriemeister fast den Spitzensteuersatz zahlen muss.

Das offenbart eine Definition von Gutverdienern und Lastenverteilung, die unzeitgemäß ist und Steinbrücks berechtigter Forderung widerspricht, die Solidarität der Arbeitnehmer als Leistungsträger der Gesellschaft nicht zu überdehnen. Die stärkere Fokussierung auf die »Wissensarbeiter« und den, so Peter Glotz, »produktivistischen Kern« der Gesellschaft bedeutet ja gerade, dass die SPD nicht nur als »Kümmererpartei« oder als »Schutzmacht der kleinen Leute« auftreten darf, wie Johannes Rau es noch formulierte. Als »Wertschöpfungspartei« und auch als »Schutzmacht« kann sie heute nur dann glaubwürdig sein, wenn sie auch wirtschaftspolitisch engagiert ist. Dazu müsste sie jedoch nicht nur sozialpolitische Ziele hochhalten, sondern zugleich die »Schutzmacht derjenigen in der Mitte der Gesellschaft sein, deren Bereitschaft zur Solidarität sie mit einer Leistungsidee gewinnen« soll, wie Steinbrück es einmal selbst forderte. Dass er diese »Leistungsidee« mit hohen Steuern für Durchschnittsverdiener selbst durchkreuzt hat, gehört zu den offenkundigen Widersprüchen in seinem politischen Leben.

Für erhebliche Unruhe sorgte nicht zuletzt seine Forderung, die SPD müsse sich von dem Image lösen, zuvorderst als Partei der Benachteiligten und Zukurzgekommenen in Erscheinung zu treten. Steinbrück ärgert sich immer wieder über Strategen, die glauben, »dass die Modernisierungsverlierer im Mittelpunkt von Programm und Politik zu stehen hätten und sich aus der Vertretung ihrer summierten Interessen politische Mehrheiten gewinnen ließen«. Dieses Konfliktmuster besteht, seit nach dem Fall der Mauer die diversen SED-Nachfolgeorganisationen als Wettbewerber der SPD in Erscheinung getreten sind. Einer der Hauptgründe für das Zerwürfnis zwischen Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine lag in dem strategischen Irrglauben des Saarländers, dass man stets eine Mehrheit hinter sich scharen

Weitere Kostenlose Bücher