![Steinbrück - Die Biografie]()

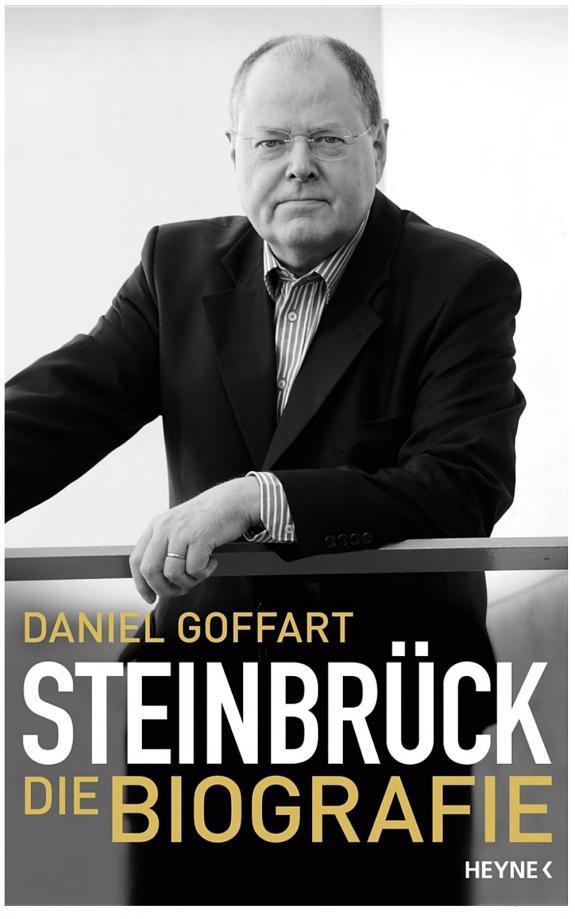

Steinbrück - Die Biografie

einer ersten Pressekonferenz seinen künftigen Kurs als Wirtschafts- und Verkehrsminister absteckte. Die Jahre, in denen ansiedlungswillige Unternehmen »mit der goldenen Mohrrübe angelockt« wurden, seien nun vorbei, stellte er zunächst einmal fest. Er wolle neue Akzente setzen durch eine Politik der Bevorratung von Gewerbeflächen, einer besseren Beratung der Firmen und einer Beschleunigung von Planungsverfahren. »Es geht nicht an, in Sonntagsreden immer nur eine bessere Effizienz zu predigen und dann am Montag zu sagen, was alles nicht geht«, erklärte Steinbrück angriffslustig. Da fühlten sich viele politische Schönwetterredner parteiübergreifend schräg von der Seite angesprochen. Und damit keiner sagen konnte, er habe sie nicht gewarnt, fügte der neue Minister hinzu, dass ihm sehr klar sei, dass sein Kurs zu Konflikten führen werde, auch in der SPD. »Es kann sein, dass ich mir da eine blutige Stirn hole, doch dazu bin ich bereit.« Und dann führte er in dieser ersten Pressekonferenz 1993 einen Begriff ein, den er seitdem immer wieder verwendet, wenn es um die SPD geht: »Wer eine Gerechtigkeitspartei sein will, muss gleichzeitig auch Wertschöpfungspartei sein.«

So klingt Peer Steinbrück heute noch. Das Zusammenspiel von Wertschöpfung und Gerechtigkeit ist ein fester Bestandteil seines politischen Bekenntnisses und seiner Reden. Auch sein Anspruch an die SPD, solche Selbstverständlichkeiten doch bitte schön zu akzeptieren, stammt bereits aus seiner Anfangszeit als Landesminister in Kiel. Es sei schließlich »völlig logisch«, stärker auf die Wertschöpfung zu achten, wenn es insgesamt weniger zu verteilen gebe, forderte Steinbrück schon 1993. »Ich erwarte, dass die politische Debatte auch eher in meine Richtung gehen wird als zu denen, die den Status quo festschreiben wollen« ( Kieler Nachrichten , 10. 6. 1993). Schon dieses frühe Zitat zeigt, dass sich ein gewisses Konfliktmuster bis heute erhalten hat. Dem »Modernisierer« Gerhard Schröder erging es nicht anders. Die Einsicht, dass alles, was verteilt werden soll, vorher erarbeitet sein muss, weckt bei der SPD bis heute keine Begeisterung.

Die Entschlossenheit und Konfliktbereitschaft, mit der Steinbrück als Minister in Kiel auftrat, ließ in den nächsten vier Jahren nicht nach. Seine Amtszeit war geprägt von zahlreichen Auseinandersetzungen. Die Opposition spielte dabei kaum eine Rolle. Die schwierigsten Kämpfe führte er mit dem grünen Koalitionspartner und der schleswig-holsteinischen SPD, die damals noch zu den eher linken Landesverbänden der deutschen Sozialdemokratie zählte.

Der erste Gegner jedoch, den Steinbrück sich zur Brust nahm, war kein Politiker, sondern ein Musiker mit großem Sendungs- und Selbstbewusstsein. Justus Frantz hatte 1986 das Schleswig-Holstein Musik Festival gegründet und feierte damit große Erfolge. Jahr für Jahr lockte der umtriebige Dirigent internationale Künstler und Spitzenorchester in das Land, das bis dahin nicht zu den Leuchttürmen der deutschen Musikkultur gezählt hatte. Das Festival zog Tausende Besucher an und wurde vom Fernsehen übertragen, begeisterte auf diese Weise auch eine breite Masse einfacher Bürger für klassische Musik. Ein Umstand, dem die SPD hohen Respekt zollte.

Die Probleme begannen, als das Spektakel immer mehr Geld verschlang und Steinbrück, der für die Landesregierung als Aufsichtsratsvorsitzender der Festivalgesellschaft fungierte, die Millionensummen nicht mehr klaglos zahlen wollte. Der Streit mit dem beliebten Intendanten Justus Frantz war unvermeidbar, aber nicht ohne Risiko. Steinbrück, gerade frisch ins Amt gekommen, legte sich immerhin mit einem Mann an, der seit neun Jahren ein populäres Fest mit überregionaler Ausstrahlung organisierte und auf allen Kanälen präsent war. Der mediengewandte und wortgewaltige Künstler hatte es im Laufe der Zeit verstanden, sich ein Image als Säulenheiliger der deutschen Klassikszene aufzubauen, das ihn vor Angriffen aus den Niederungen der Landespolitik weitgehend schützte.

Doch Steinbrück, dessen Lust am Kampf mit der Größe des Gegners zu wachsen pflegt, war nicht bereit, das barocke Finanzgebaren des Festivalleiters weiterhin zu akzeptieren. Angesichts des Millionendefizits weigerte er sich kurz vor der Ausrichtung des nächsten Musikfestes einfach, den neuen Dreijahresvertrag des Intendanten zu unterschreiben. Daraus entwickelte sich eine öffentliche Schlammschlacht. Frantz drohte dem Land Klagen

Weitere Kostenlose Bücher