![Wächter der Venus]()

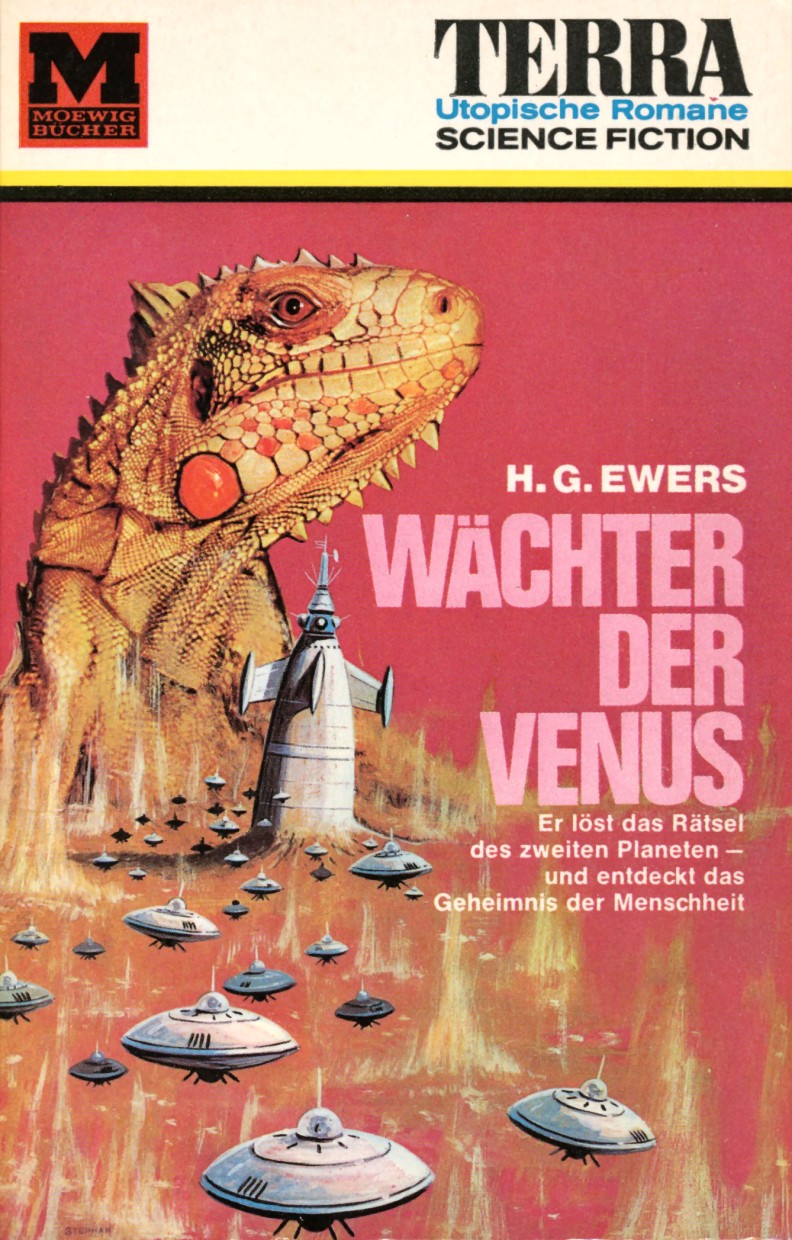

Wächter der Venus

die Venus, nicht die Umwelt selbst, die das Gefühl grenzenloser Verlassenheit hervorrief. Es war die Unfähigkeit meines venusischen Gastkörpers, Laute wahrzunehmen.

Ich fragte mich, ob Professor Hardenstein die psychischen Folgen dieses Phänomens bedacht hatte, als er mich für den Einsatz vorbereitete. Der Professor war ein gütiger, alter Mann mit buschigen weißen Brauen und so hellblauen Augen, daß sie mich unwillkürlich immer an das geschmolzene Eis der marsianischen Polgebiete erinnert hatten.

Aber er war nur ein Mensch – und ob Menschen das Ausgesperrtsein aus der Welt der Töne jemals begreifen können, wenn sie es nicht selbst erlebt hatten …?

Der Gedanke an den gütigen alten Mann gab mir seltsamerweise neue Kräfte. Er war anders als Mr. Dubois, anders auch als Chefwissenschaftler Cato, dessen Gesicht immer einer starren Maske glich. Mr. Hardenstein hatte bestimmt gewußt, was mich im Körper eines Venusiers erwartete, und wenn er meiner Expedition zugestimmt hatte, dann nur, weil er wußte, daß ich es ertragen konnte.

Ich zog mich vom Eingang der Maschinenhalle zurück. Das war nicht das, was ich suchte.

Sofort schloß sich das Tor wieder.

Mit einem plumpen Satz schnellte ich auf das Gleitband und ließ mich davontragen.

Irgendwo mußte ich wieder einmal auf Venusier stoßen!

Als das Band mich auf einer metallenen Verteilerplattform absetzte, hatte ich die Wahl zwischen neun Korridoren.

Aber ich vermochte mich für keinen zu entscheiden. Meiner Ansicht nach war meine Entscheidung auf der ersten Plattform falsch gewesen, und wenn ich mich erneut falsch entschloß, dann verirrte ich mich möglicherweise endgültig in dieser Einöde aus Stahl und Maschinen.

Ich mußte rufen, aber so, daß mich die Venusier in der Höhle nicht hören konnten, also mit gerichteten Organfunksprüchen. Vor den Venusiern, denen ich zuerst begegnet war, empfand ich Furcht. Vielleicht deshalb, weil ich versucht hatte, einen ihrer Freunde zu töten, vielleicht aber auch, weil sie sich mir gegenüber ganz anders benommen hatten, als man es von den Angehörigen einer wirklich mächtigen Rasse erwartete.

Sorgfältig achtete ich darauf, daß meine gerichteten Funksprüche nicht an die Planetenoberfläche gelangen konnten. Ich strahlte sie nur horizontal und nach unten aus.

Aber nachdem ich nach ungefähr einer halben Stunde immer noch keine Antwort erhalten hatte, wußte ich, daß etwas mit der Venusanlage nicht stimmen konnte. Entweder schirmten die Wände meine Rufe ab – oder es gab keine Venusier hier unten.

Die letztere Möglichkeit hielt ich für wahrscheinlicher, denn es wollte mir nicht einleuchten, daß das Material venusischer Bauten so beschaffen sein sollte, daß der Kontakt zwischen den Bewohnern verhindert wurde.

Wieder einmal blieb mir nichts anderes übrig, als nach Gutdünken eine Richtung zu wählen, in der ich meine Suche fortsetzen konnte.

Ich ging davon aus, daß dies nicht die einzige untervenusische Anlage war, und daß es zwischen den einzelnen Anlagen Verbindungen geben müsse.

Allzu lange würde ich jedoch meine Suche nicht fortsetzen können, denn schon machte sich der Hunger bemerkbar, und die zur Ernährung notwendigen Kohlenwasserstoffverbindungen gab es nur in der Atmosphäre an der Oberfläche.

Das war auch ein Faktor, der mir unverständlich blieb. Warum filterten die Belüftungsanlagen ausgerechnet jene Stoffe aus, von denen sich die Venusier ernährten? Wurden von ihnen etwa die zum Bau verwendeten Materialien angegriffen?

Zum Glück herrschte hier unten wenigstens eine gleichmäßig milde Temperatur, so daß ich weder auf die Aufnahme von Hydrogenium und Oxygenium noch auf den sogenannten Notkreislauf angewiesen war, bei dem Wärmeenergie unmittelbar in Kälte umgewandelt wurde. Andernfalls hätte ich es nicht so lange ohne Nahrung ausgehalten.

Das gleichmäßige Dahingleiten des Bandes ermüdete. Ich mußte eingeschlafen sein, denn als das Gleitband stehenblieb, schoß ich infolge der Beharrungskraft noch einige Meter weit, überschlug mich zweimal und prallte unsanft gegen eine Metallwand.

Mühsam rappelte ich mich auf und blickte mich um.

Das Band endete ungefähr drei Meter hinter mir. Es verschwand einfach in einem Bodenschlitz. Der Raum davor war mit einer federnden Plastikmasse belegt, um das Abspringen zu erleichtern. Leider war ich aber nicht abgesprungen, sondern abgeworfen worden.

Ich betrachtete die Wand, gegen die ich geprallt war. Sie bestand aus solidem

Weitere Kostenlose Bücher