![Wahnsinn Amerika: Innenansichten einer Weltmacht (German Edition)]()

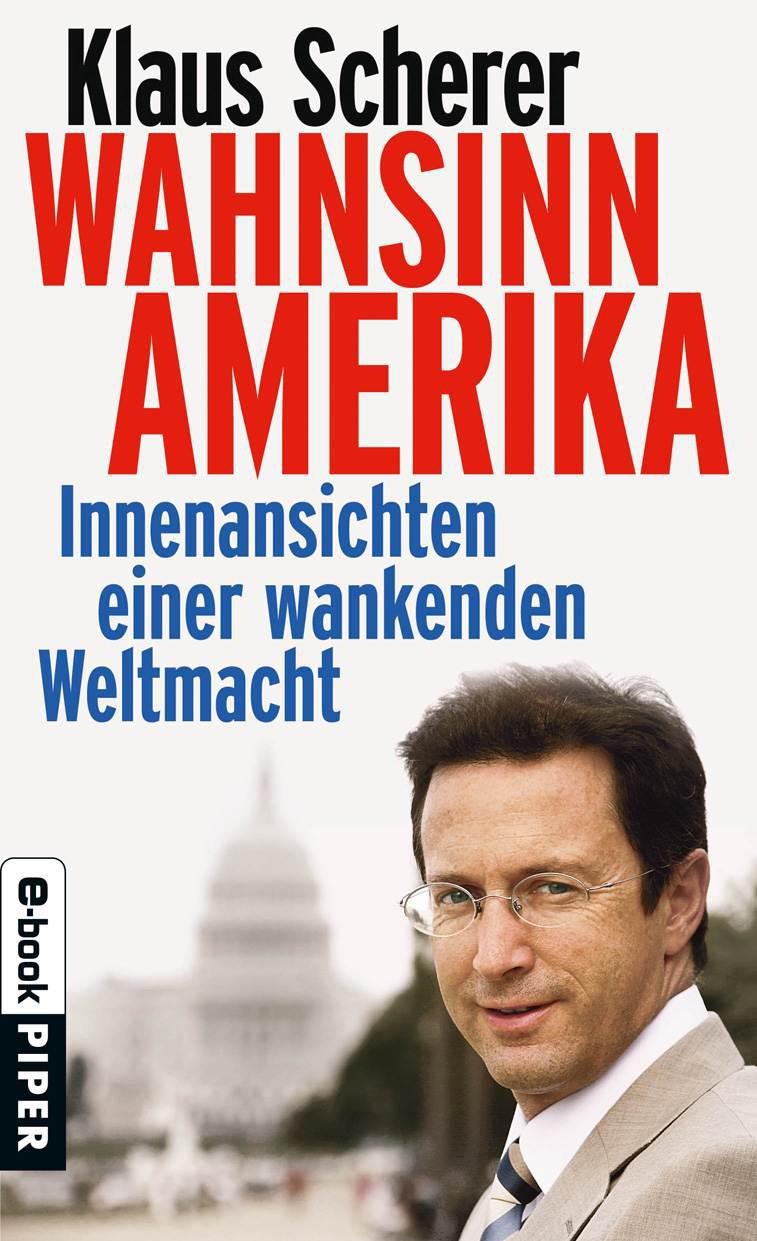

Wahnsinn Amerika: Innenansichten einer Weltmacht (German Edition)

jeder ein festes Bild. Von den überzeugten Transatlantikern, die Kritik an Washington reflexartig verurteilen, weil der Marshallplan nun einmal Dankbarkeit gebiete, Loyalität und Bündnistreue, bis zu den selbst ernannten Antiimperialisten am anderen Ende der Skala, die jeder US-Politik vorab unlautere, falsche Motive unterstellen.

Als die Sonne fahl hinter Montanas Bergketten versunken ist, im Rückspiegel getrübt vom Staub der Schotterstraße, blinken uns an einer einsamen Kreuzung die Leuchtlettern der »Derrick Bar« an. Ein schlichter, wenig einladender Würfelbau. Der Ort heißt Kevin und scheint bessere Tage hinter sich zu haben. An den Häusern sind Fenster vernagelt. Lagertanks verrosten reihenweise, Ölpumpen stehen still wie stählerne Gespenster.

Die Wirtin scheint Tonnen zu wiegen. Ihr Reich riecht nach Frittenfett. Sie erzählt von den Förderfirmen, die vor Jahren weiterzogen, von Kevins Söhnen im Irak-Krieg, vom nie abreißenden Westwind. »Hier zappelt schon mittags die Morgenzeitung aus Seattle im Zaun«, scherzt der einzige Gast am Tresen. Ein dürrer Latzhosen-Lulatsch.

Woher wir seien? Germany? Er wolle mir mal was sagen, stützt er sich bierselig auf meine Schulter und fasst, ohne es zu wissen, meinen Tag zusammen: »Was für euch Europäer 100 Jahre Geschichte sind«, hebt er den Zeigefinger, »das sind für uns 100 Meilen Land.«

Kameratauglich ist der Mann längst nicht mehr. Ich notiere den Satz und trinke ein Bier mit ihm. Der Tag wird kommen, denke ich, an dem ich ihn zitieren werde.

Obama, aus Spaß

Wann immer ich in den Folgejahren in meinem Berichtsgebiet unterwegs bin, oft quer über den Kontinent und bevorzugt am Flugzeugfenster, begleitet mich die Tresenweisheit des Mannes aus Montana. Über Stunden lässt sich dieses Land betrachten, ohne dass sich auch nur die Landschaft ändert. Schon das macht altkluge Vergleiche mit der Heimat unfair. Schon in manchen US-Bundesstaaten würde Deutschland verschwinden. Selbst Europa wirkt als Gegenpart beschaulich.

Für einen Film über die Wahlthemen des Jahres 2008, der an einer Reihe von Drehorten zwischen San Francisco und New York spielt und in den auch die »Derrick Bar« passt, frage ich die Wirtin, ob die Familien der Soldaten uns Deutschen übel nähmen, dass wir nicht mit in den Irak-Krieg zogen. Nachdem Kanzler Schröder zwar den Afghanistan-Feldzug unterstützt hatte, nicht aber das »Abenteuer« eines neuerlichen Irak-Kriegs, waren zu Hause manche alarmiert. Der amtierende US-Verteidigungsminister, Donald Rumsfeld, hatte ihre Skepsis noch geschürt, indem er Kuba und Deutschland in einem Atemzug als »Unwillige« aufzählte. Ich bin also auf enttäuschte bis wütende Kommentare gefasst.

»Über den Irak-Krieg wird hier oft diskutiert«, antwortet sie. »Aber weniger darüber, was das Ausland dazu meint.«

Wie die Meinungen denn seien, frage ich.

»Na, dass es verschwendete Zeit ist. Auch wenn man gegen den Terror sicher etwas unternehmen muss. Aber es dauert einfach viel zu lange.«

Dann erscheint in der Tür ein älteres Paar. Der Mann, mit kantigem Gesicht unter der Baseballmütze, die er auf dem Kopf behält, geht gebeugt. Die zierliche, dunkel gelockte Frau neben ihm trägt einen quietschblauen Mantel. Sie stellen sich als George und Ellsie vor. Es ist ihr Hochzeitstag, und sie gehen aus zum Essen. Fertigpüree mit Steak und Soße wird die Wirtin reichen. Dazu bestellt er eine Dose Cola, sie eine Tasse Beuteltee.

»Ellsie«, wendet sich George seiner Frau zu, »sag ihnen etwas auf Deutsch.« Da schwelgt sie mit heller Stimme und kindlichen Augen in Erinnerungen an ihre alten Eltern, die einst ausgewandert seien und ihr ans Herz gelegt hätten, »das Muttersprach« nie zu vergessen. Bald kommen auch wir auf die Politik, den Krieg, die deutsche Absage. Enttäuschung oder nicht?

»Wieso?«, sagt George. »Das war doch sehr klug, Nein zu sagen. Wir hätten das auch machen sollen.«

Ob sie zur Wahl gehen werden, frage ich.

»Ach, wir ändern doch sowieso nichts«, seufzt Ellsie.

»Mir ist das ziemlich egal«, pflichtet ihr George bei, »ich weiß noch nicht. Aber so oder so, meine Frau wählt am Ende immer den, den ich nicht wähle.«

Später, als sie zahlen, winkt seine Gattin, die noch immer im Mantel dasitzt, dann noch einmal mich und die Kamera zu sich. »Vielleicht wähle ich ja den Schwarzen«, flüstert sie verschmitzt. »Nur so aus Spaß.«

Jahre später, vor den ersten Midterm-Parlamentswahlen zur

Weitere Kostenlose Bücher