![Wen die Götter lieben: Historischer Roman (German Edition)]()

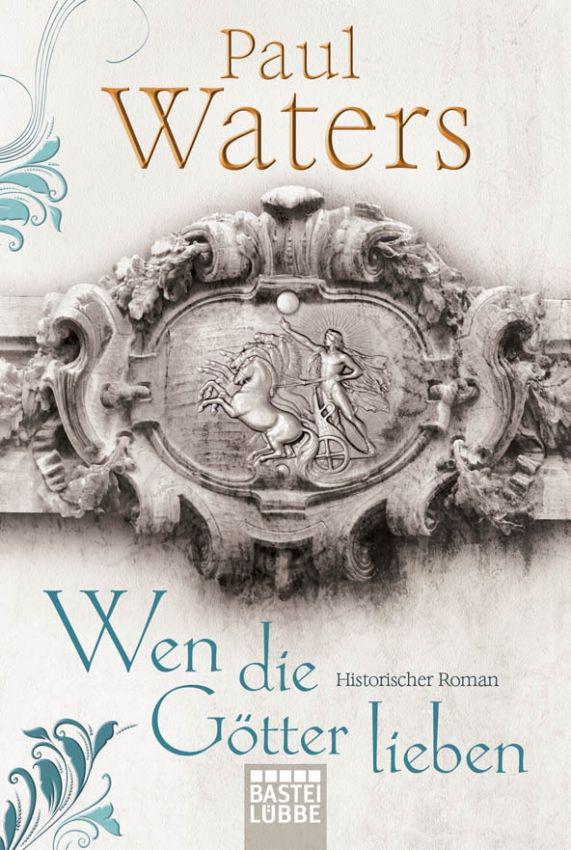

Wen die Götter lieben: Historischer Roman (German Edition)

ich, dass sein Hemd von frischem Blut durchtränkt war.

Durano redete in munterem Tonfall mit ihm. »So! Jetzt hast du es bequemer. Wie es scheint, wacht ein Pferdegott über dich.« Er lachte und tätschelte dem Pferd die Flanke, doch als er sich abwandte, sah ich sein Lächeln schnell verlöschen.

»Was ist, Durano?«, flüsterte ich, als ich ihm folgte. »Wird er sterben?«

Er drehte sich um und schaute mich an. Seine Kinnpartie war dunkel von Bartstoppeln, und unter den Augen hatte er blaue Ränder.

Er legte mir eine Hand auf die Schulter und seufzte. »Er kann sich jetzt auf dem Pferd ausruhen. Es geht ihm schlechter, als er sich anmerken lässt. Bleib bei ihm, Drusus, und gib acht, dass er nicht herunterfällt.«

Das Heer rückte durch eine breite Waldschneise vor wie Männer auf der Jagd, die auf die Büsche schlagen, um die Beute aufzuscheuchen. Sie steckten die germanische Siedlung in Brand.Doch wie Durano vermutet hatte, waren die Bewohner schon geflohen. Die wenigen, die sie fangen konnten, wurden getötet. Die Männer waren nicht in der Stimmung, Gnade zu zeigen, nachdem sie die Leichen ihrer Kameraden in einem Gehölz in der Nähe des Dorfes entdeckt hatten.

Doch das erfuhr ich erst später. Zu dem Zeitpunkt dachte ich nur an Marcellus.

Er hatte schon vor einiger Zeit das Bewusstsein verloren. Der Arzt, ein alter Gallier aus Metz mit scharfen Gesichtszügen, murmelte und schnalzte kopfschüttelnd vor sich hin, während sein blässlicher Gehilfe aus einer dampfenden Tonschale eine übel riechende Salbe auf die Wunde auftrug. Er tat es mit groben Bewegungen, als würde er eine Mauer weißeln.

Ich stand dabei und sah aufgebracht zu. Während des ganzen Rückmarsches durch den Wald war es nur darum gegangen, am Leben zu bleiben und Marcellus im Sattel zu halten. Und jetzt, wo die unmittelbare Bedrohung vorbei war und ich Zeit hatte, nachzudenken, musste ich zusehen, wie das Leben langsam aus ihm wich, und war machtlos. Der Arzt verhielt sich mir gegenüber, als spiele es keine Rolle, ob Marcellus lebte oder starb, und er redete mit mir wie mit einem Bauern, dem eine Kuh krank geworden ist.

Schließlich verlor ich die Beherrschung und fuhr ihn scharf an, ob er nicht mehr für ihn tun könne. Der Arzt wandte mir sein ernstes Gesicht zu und zögerte einige Augenblicke lang mit der Antwort – er war ein Mann, der eine schlechte Nachricht mit Wonne hinauszögert. Er hätte etwas tun können, antwortete er dann mit geschürzten Lippen, wenn man ihn früher gerufen hätte. Als ich dagegen aufbegehrte, erwiderte er: »Ja, ich weiß, dass du nicht hier warst, und darum ist es leider …« Seine Stimme verebbte, und er blickte zu Marcellus, der reglos und grau wie ein Toter auf dem Bett lag. Voller Entsetzen starrte ich ihn an, kaum fähig, Luft zu holen. »Auf jeden Fall«, fuhr der Arzt fort, »sollte jemand beiihm bleiben, auch wenn ich nicht glaube, dass es viel helfen wird.«

»Ich werde bei ihm bleiben. Was braucht er sonst noch? Sag es mir, und ich werde es beschaffen.«

Der Arzt zuckte die Achseln, als könne man ohnehin nichts mehr für den Patienten tun. Ich war nahe daran, den Mann zu schlagen.

»Du kannst beten«, sagte er schließlich ein wenig belustigt, »falls du an solche Dinge glaubst. Und schicke nach mir, wenn eine Veränderung eintritt. Andernfalls werde ich morgen wieder nach ihm sehen.«

Er wandte sich zum Gehen, blieb in der Tür noch einmal stehen und räusperte sich. Ich hob den Blick und begriff erst einen Moment später, worauf er wartete. Ich zog eine Münze aus meinem Beutel und drückte sie in die ausgestreckte Hand.

»Gut«, sagte er. »Ich danke dir.« Und damit ging er.

In dieser Nacht lag ich bei brennender Lampe im Bett, starrte zu Marcellus hinüber und drängte ihn stumm, weiterzuleben. Am Ende muss ich doch eingenickt sein, denn im Morgengrauen fuhr ich erschreckt hoch, weil es an der Tür klopfte. Ich sprang auf, weil ich dachte, der Arzt sei gekommen. Aber als ich die Tür aufriss, stand Duranos dunkelhaariges Mädchen auf der Schwelle.

In meiner Verblüffung starrte ich sie offenen Mundes an. Sie sagte etwas in ihrer Heimatsprache, und da ich nicht zur Seite trat, drängte sie sich an mir vorbei ins Zimmer, zog sich einen Schemel heran und setzte sich neben Marcellus’ Bett.

Einen Moment lang betrachtete sie ihn; dann strich sie ihm die Haare aus der Stirn.

»Was tust du da?«, rief ich verwirrt. Dann erst bemerkte ich, dass ich nackt war, und griff nach

Weitere Kostenlose Bücher