![Wie soll ich leben?]()

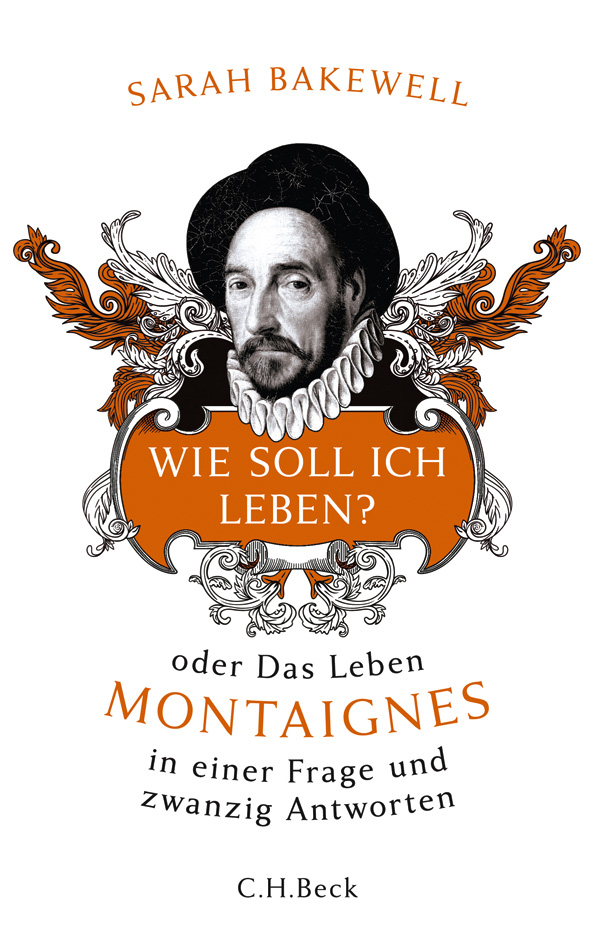

Wie soll ich leben?

Überlegenheitsgefühl der Europäer zu betonen. In dem Kapitel «Über Wagen» bemerkte er auch, dass die künstlichen Gärten und die prächtigen Paläste der Inkas und Azteken deren europäische Äquivalente weit in den Schatten stellten. Die einfachen Tupinambá jedoch schätzte Montaigne sehr viel höher ein. Er beschrieb sie mit einer Liste von Negationen, die durchaus erstrebenswerte Zustände erkennen ließen:

Hier haben wir ein Volk […], in dem es keinerlei Handel gibt, keine Kenntnis von Buchstaben, keine Rechenlehre, keine Bezeichnung für Behörde oder Obrigkeit , keine Dienstbarkeiten, keinen Reichtum und keine Armut; keine Verträge, keine Erbfolge und keine Güterteilung; keine beschwerlichen Tätigkeiten und keine Berücksichtigung einer anderen als der zwischen allen Menschen bestehenden Verwandtschaft; keine Bekleidung, keinen Ackerbau und kein Metall; keine Verwendung von Getreide oder Wein. Selbst Wörter wie Lüge , wie Verstellung und Verrat , wie Habsucht und Neid , wie Verleumdung und Verzeihen: unbekannt.

Eine solche «Negativaufzählung» war in der antiken Literatur ein geläufiger Topos und findet sich bereits in einem viertausend Jahre alten sumerischen Keilschrifttext:

Es war einmal eine Zeit, da gab es keine Schlangen und keine Skorpione,

keine Hyänen und keine Löwen,

keine wilden Hunde und keine Wölfe,

keine Angst und keinen Schrecken,

der Mensch hatte keinen Rivalen.

Es war nur folgerichtig, dass dieser Topos auch in Renaissancetexten über die Neue Welt auftauchte, sich diese Tradition also fortsetzte. Im 19. Jahrhundert beschrieb Herman Melville das glückselige Tal von Taipi auf den Marquesas-Inseln, wo «keine Hypotheken oder protestierten Wechsel fällig und keine Rechnungen zu bezahlen waren; man kannte keine Ehrenschulden […], keine armen Verwandten […], keine bedürftigen Witwen […], keine Bettler; keine Schuldgefängnisse; keine stolzen, hartherzigen Nabobs in Taipi – oder, um alles in einem Wort zusammenzufassen – kein Geld!» Die Menschen, so die Vorstellung, seien glücklicher, wenn sie ein einfaches Leben im Einklang mit der Natur führten wie Adam und Eva im Garten Eden. Den Stoikern hätten solche Phantasien über ein Goldenes Zeitalter gefallen. Seneca stellte sich eine urzeitliche Welt vor, in der kein Besitz gehortet, mit Waffen keine Gewalt ausgeübt wurde und keine Abwässer die Flüsse verschmutzten. Es gab keine Häuser, und man schlief besser, weil keine Dachbalken knisterten, die einen aus dem Schlaf rissen.

Auch Montaigne reizten solche Phantasien. Diese Wilden, schrieb er, behielten im gleichen Sinn, «wie wir die Früchte wild nennen», ihr volles natürliches Aroma. Deshalb seien sie auch solcher Tapferkeit fähig, denn ihr Verhalten im Kampf sei nicht durch Gier verfälscht. Selbst die kannibalischen Rituale der Tupinambá seien nicht barbarisch, sondern Zeichen einer ursprünglichen Primitivität. Die Opfer bewiesen erstaunlichen Mut, während sie ihr Schicksal erwarteten, ja sie forderten ihre Bewacher sogar mit höhnischen Bemerkungen heraus. Beeindruckt war Montaigne von einem Lied, in dem ein Gefangener seine Gegner aufforderte, flugs herbeizueilen und sich gütlich zu tun. «Merkt ihr denn nicht», heißt es darin, «dass noch Saft und Kraft der Glieder eurer Ahnen darin steckt? Lasst sie euch munden, denn so kommt ihr auf den Geschmack eures eignen Fleisches!» Eine archetypische Szene: Der Besiegte ist zwar dem Tod geweiht, aber er beweist stoische Unerschütterlichkeit. Hierzu, so die Schlussfolgerung, seien nur Menschen fähig, die ihrer wahren Natur folgten.

Der Gesang des Gefangenen ist eines der beiden «Kannibalenlieder», die in Montaignes Essais auftauchen. Das zweite, gleichfalls von den Tupinambá, ist ein Liebeslied, das Montaigne vielleicht 1562 in Rouen gehört hatte, denn er lobte dessen Klang. Die Sprache der Eingeborenen, schreibt er, habe einen «sanften und angenehmen Tonfall, der an den Wohllaut griechischer Endungen erinnert». In einer Prosaübersetzung lautet der Text des Liedes:

Verweile Schlange, verweile Schlange, es soll die Schwester nach deinen Farben ein Halsband sticken, ein reiches Halsband für meine Freundin. So, schöne Schlange, wird deine Schönheit und deine Farbe vor allen Schlangen der Welt gepriesen.

Montaigne gefiel die schlichte Eleganz dieser Zeilen, die in scharfem Kontrast zur überfeinerten europäischen Verskunst seiner Zeit stand. In einem anderen Essai meinte er, solche

Weitere Kostenlose Bücher