![Wilde Schafsjagd]()

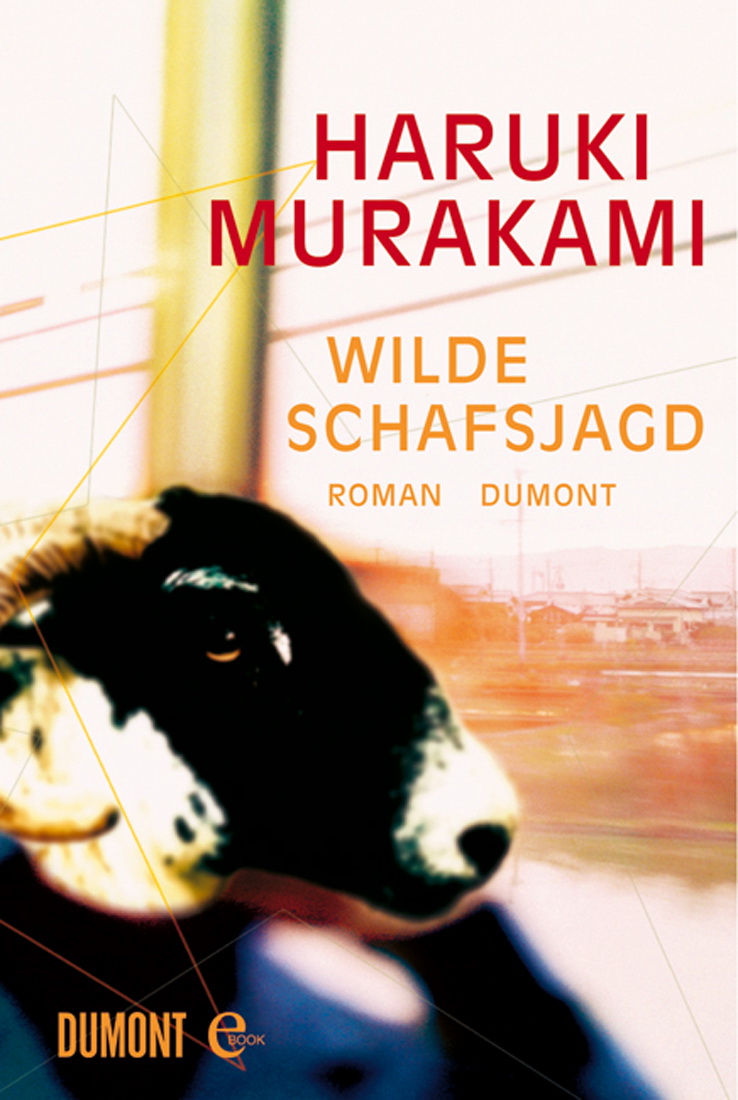

Wilde Schafsjagd

wir zur Weide kämen. Man musste in der Nähe von Asahikawa in eine Nebenlinie umsteigen, dann erreichte man nach etwa dreistündiger Bahnfahrt die Stadt am Fuße des Berges. Von der Stadt bis zur Weide brauchte man dann noch einmal drei Stunden mit dem Auto.

»Vielen Dank für alles!«, sagte ich.

»Um ehrlich zu sein, ich glaube, du solltest besser die Finger von diesem Schaf lassen. Nimm mich als Beispiel! Es gab noch niemanden, dem dieses Schaf Glück gebracht hat. Das Wertesystem eines einzelnen Menschen kann sich nämlich vor dem Schaf nicht behaupten. – Aber, nun ja, du wirst sicher deine Gründe haben.«

»Ja, die habe ich.«

»Na dann, seid vorsichtig!«, sagte der Schafprofessor. »Und nehmt das Geschirr mit vor die Tür!«

4. ABSCHIED VOM HOTEL DELFIN

Wir verbrachten einen Tag mit Vorbereitungen für unsere Abreise.

In einem Sportgeschäft erstanden wir Bergsteigerausrüstung und Proviant, in einem Kaufhaus dicke Fischerpullover und Wollsocken, in einer Buchhandlung eine Landkarte der näheren Umgebung unseres Reiseziels im Maßstab von 1:50 000 und ein Buch über die Geschichte der Gegend. An Schuhwerk wählten wir schneefeste Bergschuhe mit Spikes, an Unterwäsche dickes Thermomaterial zum Schutz gegen Kälte.

»Diese Kleidung passt nicht gerade zu meinen Berufen!«

»In Schnee und Eis kann man sich solche Gedanken nicht leisten.«

»Willst du etwa dableiben, bis der Schnee kommt?«

»Das weiß ich noch nicht. Aber Ende Oktober fängt es schon an zu schneien, und da ist es besser, gerüstet zu sein.«

Wir kehrten ins Hotel zurück und schnürten alles in einen großen Rucksack. Das überflüssige Gepäck aus Tokyo packten wir zusammen und gaben es beim Besitzer des Delfin in Verwahrung. Um die Wahrheit zu sagen, eigentlich war fast alles, was meine Freundin eingepackt hatte, überflüssig: ein Kosmetikköfferchen, fünf Bücher, sechs Musikkassetten, ein dünnes Kleid mit Stöckelschuhen, eine Tüte voller Nylonstrümpfe und Damenunterwäsche, T-Shirts und kurze Hose, Reisewecker, Zeichenblock mit Buntstiften in vierundzwanzig Farben, Briefpapier und -umschläge, Badetücher, ein kleiner Erste-Hilfe-Kasten, Föhn, Wattestäbchen.

»Warum um alles in der Welt willst du ein Kleid und Stöckelschuhe mitnehmen?«, fragte ich sie.

»Wenn wir zu einer Party eingeladen werden, bin ich ohne aufgeschmissen!«, antwortete sie.

»Wer sollte uns zu einer Party einladen?«, sagte ich.

Letzten Endes jedoch verstaute sie die Stöckelschuhe und das Kleid, ordentlich gefaltet, in meinem Rucksack. Den Kosmetikkoffer tauschte sie gegen ein kleines Reise-Set aus, das sie sich in einem Geschäft in der Nähe besorgte.

Der Hotelbesitzer nahm das Gepäck freundlich entgegen. Ich bezahlte die Hotelrechnung bis zum folgenden Tag und ließ ihn wissen, dass wir in ein, zwei Wochen wiederkämen.

»Hat mein Vater Ihnen weiterhelfen können?«, fragte er besorgt. Er habe uns außerordentlich geholfen, versicherte ich.

»Manchmal würde ich auch gerne hinter etwas herjagen!«, sagte der Hotelbesitzer. »Aber dann weiß ich selbst nie recht, hinter was. Mein Vater ist jemand, der beinahe sein ganzes Leben lang auf der Suche war. Er sucht heute noch. Schon als ich Kind war, erzählte er mir immer die Geschichte von dem weißen Schaf, das ihm im Traum erschien. Deshalb war ich davon überzeugt, so sei das Leben. Wirklich leben bedeute, irgendetwas hinterherzujagen.«

Die Lobby des Hotel Delfin war so still wie immer. Eine ältere Putzfrau wischte mit einem Mopp die Treppenstufen hinauf und hinunter.

»Aber mit dreiundsiebzig hat er das Schaf immer noch nicht gefunden. Ich vermag nicht einmal mehr zu sagen, ob es wirklich existiert oder nicht. Ihm ist selbst bewusst, dass er nicht gerade ein glückliches Leben hatte. Ich will aber auch jetzt noch, dass mein Vater glücklich wird, doch er hört nicht auf das, was ich sage, und verspottet mich nur. Und deshalb hat mein Leben keinen Sinn.«

»Aber Sie haben doch das Hotel«, sagte meine Freundin sanft.

»Und außerdem scheint die Suche Ihres Vaters endlich vorüber zu sein«, fügte ich hinzu. »Wir haben nämlich den letzten Teil übernommen.«

Die Miene des Hotelbesitzers heiterte sich auf.

»Dann will ich nichts mehr sagen. Es scheint, als könnten wir von jetzt an glücklich zusammen leben.«

»Das hoffe ich für Sie beide!«, sagte ich.

* * *

»Ob die zwei wirklich glücklich werden?«, fragte sie mich nach einer Weile, als wir alleine waren.

»Es wird

Weitere Kostenlose Bücher