![You are not alone - Mein Bruder Michael Jackson (German Edition)]()

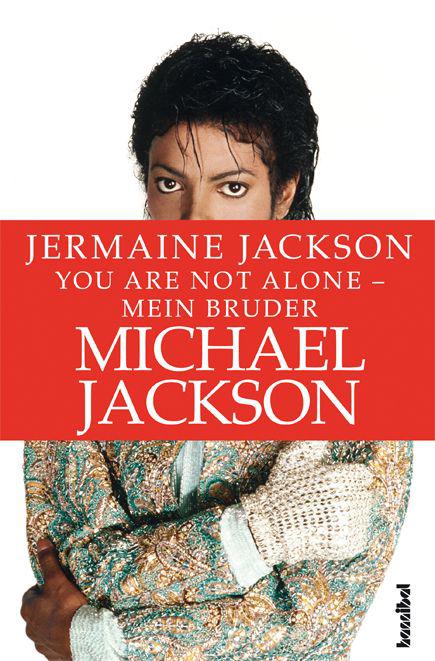

You are not alone - Mein Bruder Michael Jackson (German Edition)

darin: zwei Tüten mit heißen spanischen Erdnüssen.

In der Zwischenzeit bereiteten Jackie und Rebbie in der Küche schon alles vor, damit Mutter mit dem Kochen anfangen konnte, bevor Joseph nach Hause kam. Wir nannten ihn immer Joseph. Nicht Vater. Oder Daddy. Oder Papa. Nur „Joseph“. Darum hatte er selbst gebeten. Das war für ihn eine Frage des Respekts.

Es gibt in den USA einen Kinderreim über eine alte Frau, die in einem Schuh lebt und so viele Kinder hat, dass sie gar nicht weiß, wie sie zurechtkommen soll. Das ist vielleicht ein passendes Bild, um das Leben in der Schuhschachtel zu beschreiben, um die es sich bei unserem Haus in der Jackson Street 2300 handelte. Neun Kinder, zwei Erwachsene, ein Schlafzimmer, ein Kinderzimmer, ein Bad, eine Küche und ein Wohnzimmer auf einer Fläche von 10 mal 13 Metern. Von außen sah es so aus wie die typischen Häuser, die man als Kind malt: links und rechts ein Fenster neben der Eingangstür, und oben ragt ein Schornstein aus dem Dach. Unser Haus war in den 1940er-Jahren erbaut worden, eine Holzkonstruktion, die von einem so dünn gedeckten Pyramidendach gekrönt wurde, dass wir fest davon ausgingen, der erstbeste Tornado würde es herunterreißen. Es stand an der T-Kreuzung, an der die Jackson Street auf die 23. Avenue trifft.

Vorn führte ein kurzer Gartenweg vom Bürgersteig über den Rasen zu einer schwarzen, soliden Tür, die, wenn man sie hart zuschlug, das ganze Haus erzittern ließ. Dahinter lag das Wohnzimmer, in dem unter anderem das braune Sofabett stand, auf dem die Mädchen schliefen; die Küche und der Hauswirtschaftsraum befanden sich zur Linken. Geradeaus führte ein kleiner Flur, etwa zwei Schritte lang, rechts zum Jungenzimmer und links zum Elternschlafzimmer, neben dem sich auch das Badezimmer befand.

Die Jackson Street lag in einem ruhigen Viertel, das im Süden von der Schnellstraße Interstate 80 und im Norden von einer Bahnlinie begrenzt wurde. Der Weg zu unserem Haus war leicht zu beschreiben, weil es direkt neben der Theodore Roosevelt High School und einem Sportplatz lag. Der Maschendrahtzaun, der das Sportgelände einfasste, bildete das Ende der Sackgasse der 23. Avenue und bot einen freien Blick auf die Laufstrecke zur Linken und das Baseballfeld mit den Tribünen auf der anderen Seite zur Rechten. Joseph meinte immer, wir könnten uns glücklich schätzen, dass uns das Haus gehörte. Das war nicht bei allen in unserer Nachbarschaft so. Deshalb betrachteten wir uns auch nie als „arm“, denn die Leute in der Delaney-Siedlung – auf der anderen Seite der Schule – wohnten zur Miete in den Sozialbauten, die wir von unserem Grundstück aus sehen konnten. „Es gibt immer jemanden, der übler dran ist, egal, wie schlecht die Lage gerade erscheinen mag“, hieß es immer. Man konnte unsere Situation von daher wohl so beschreiben: Wir besaßen zwar nicht genug Geld, um neue Sachen zu kaufen, aber wir kamen irgendwie zurecht.

Mutter lernte, wie sie Lebensmittel lange einlagern konnte: Eine Kühltruhe war in der schwarzen Community wichtiger als ein Auto oder ein Fernseher. Es wurden große Portionen gekocht, eingefroren, wieder aufgetaut, gegessen. Oft kam immer wieder das Gleiche auf den Tisch: Pinto-Bohnen und Pinto-Suppe, Hühnchen, Hühnchen und noch mal Hühnchen, Eier-Sandwiches, Makrele mit Reis und so viel Spaghetti, dass ich heute noch keine Pasta mag. Aus Brausepulver machten wir uns Limonade. Wir bauten sogar selbst Gemüse an, denn Joseph hatte einen Schrebergarten in der Nähe und erntete Kartoffeln, Brechbohnen, Augenbohnen, Kohl, Rote Beete und Erdnüsse. Schon als kleine Kinder lernten wir, wie man säte und Stecklinge setzte, eine Reihe zog und darauf achtete, dass genug Abstand blieb, damit die Pflanzen gedeihen konnten. Wenn wir uns beschwerten, dass wir schmutzige Hände und Knie bekamen, und das taten wir oft, dann pflegte Joseph uns daran zu erinnern, dass er als Jugendlicher auf den Baumwollfeldern gearbeitet „und dabei jeden Tag dreihundert Pfund von dem Zeug gepflückt“ habe. Seiner Meinung nach war Mutter „die verdammt noch mal beste Köchin der ganzen Stadt“, und das Essen stand immer auf dem Tisch, wenn er zur Tür hereinkam. Sie halte das Haus perfekt in Ordnung, sagte er immer bewundernd. Alles war immer aufgeräumt und sauber. Deshalb sei sie, wie er meinte, die ideale Ehefrau.

Auch an Rebbie fand er in dieser Hinsicht nichts auszusetzen, denn sie übernahm schnell ebenfalls Hausfrauenpflichten

Weitere Kostenlose Bücher