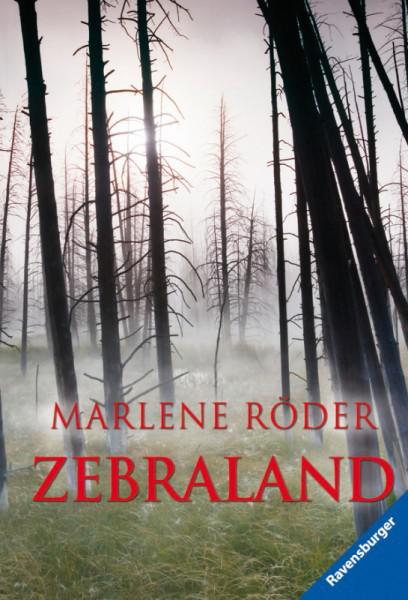

![Zebraland]()

Zebraland

meinst«, sagt er unverbindlich und öffnet ihn.

Philipps Augen wandern rasch über die wenigen Zeilen, dann zieht er die Stirn kraus. »Ist Mose jetzt endgültig durchgedreht?«, flüstert er, halb zu sich selbst. Philipp schaut durch mich hindurch, als sei ich nicht da.

Dabei bin ich doch hier, direkt neben ihm. Ganz nah.

Warum ich traurig bin

1.) Ich habe keine Ahnung mehr, was in Phils Kopf vorgeht.

2.) Wir kennen uns schon mehr als sieben Jahre. Warum fühlt es sich plötzlich an, als wären wir Fremde, die nur zufällig zusammen in diesem Zimmer stehen?

3.) Er hat mich schon so lange nicht mehr »Hexe« genannt.

4.) Ich weiß noch nicht mal, ob wir überhaupt noch Freunde sind.

5.) Und wenn Phil weg is t … wer bleibt mir dann?

In einem der anderen Zimmer greint eine alte Frau.

Ziggy

Z: »Man sagt doch, dass Tiere Gefahr spüren können. Zebras spüren oft, wenn sich ein Raubtier der Herde nähert. Obwohl sie es nicht sehen können, weil es sich im hohen Steppengras versteckt hält. Vielleicht ist es ein fremder Geruch in der Luft, der die Herde plötzlich fliehen lässt. Oder ein Zittern, das durch’s Gras geht.«

E: »Ich hab zwar in Bio nur ’ne Vier gehabt, aber das nennt man Instinkt, Mohn.«

Z: »Ich hätte es nicht näher beschreiben können, aber es war da: dieses Gefühl. Der Atem eines Raubtieres in meinem Nacken.«

E: »Ich will dich ja nicht beunruhigen, Mohn. Aber wenn ’ne Herde ihren Anführer verloren hat, haben Raubtiere leichtes Spiel.«

Das Zebra war heute unruhig. Es trabte hinter dem Gehegezaun auf und ab und warf immer wieder schnaubend den Kopf zurück. Vielleicht war ihm kalt. Es war Herbst geworden. Ein scharfer Wind wehte mir tote Blätter vor die Füße. Trotzdem blieb ich auf der Bank sitzen und schrieb meinen letzten Traum in das Tagebuch, den von den schwarzen Streifen, die mich verschlangen. Langsam wurde es dämmrig, ich packte das Buch ein und trottete heimwärts. Die Straßenlaternen warfen trübes gelbes Licht auf den Weg. Am Rande meines Blickfeldes huschte etwas vorbei.

Ich blieb stehen und sah mich um. Einen Moment hatte ich das Gefühl gehabt, jemand würde mich aus dem Schatten heraus beobachten.

»Anouk, bist du das?«, rief ich. Keine Antwort.

Da war doch nichts als ein paar welke Blätter und eine leere Plastiktüte, die vom Wind über die Straße geblasen wurde. Ich ging weiter. Mein Atem stand mir in einer Dampfwolke vorm Gesicht. Heute Nacht würde es Frost geben.

Trotz der Kälte blieb ich vor dem Wohnblock stehen, in dem Yasmins Familie lebte, und blickte an der Front hinauf. Inzwischen wusste ich, wo ihr Zimmer gewesen war. Im zweiten Stock, das dritte Fenster von rechts.

Ich hatte so viel über ihr Leben, ihre Gedanken und Träume gelesen, dass ich inzwischen den Eindruck hatte, Yasmin richtig gut zu kennen. Und je mehr ich über sie erfuhr, desto schlimmer fand ich es, dass sie jetzt tot war. Durch unsere Schuld!

Sonst würde sie jetzt da oben in ihrem Zimmer mit den vielen Stofftieren sitzen, Hausaufgaben machen oder so tun, als würde sie mit einer Freundin telefonieren, während sie in Wirklichkeit heimlich mit D. sprac h …

Ich weiß nicht, wie lange ich da im Dunkeln gestanden habe, es musste mindestens eine Viertelstunde vergangen sein. Da ging plötzlich die Eingangstür des Wohnblocks auf. Das Licht aus dem Hausflur blendete mich.

»Tatsächlich«, sagte eine Männerstimme, »steht immer noch da und glotzt!«

Leider war ich nicht so geistesgegenwärtig, mich sofort vom Acker zu machen. Mein Fluchtinstinkt war anscheinend nicht sehr gut entwickelt, denn meine Füße waren wie festgewachsen.

Ich blinzelte den beiden Gestalten entgegen, die auf mich zukamen: Es waren Yasmins Brüder.

»Was treibst du hier?«, rief Kerim. Er blieb so dicht vor mir stehen, dass ich sein Aftershave riechen konnte. »Bist du’n Spanner oder was?«

Grob stieß er mir mit beiden Händen gegen die Brust. Ich stolperte nach hinten und fiel. Beim Versuch mich abzufangen, schürfte ich mir am Asphalt die Handflächen auf, es brannte höllisch.

Als ich hochguckte, ragte Kerim über mir auf wie ein Turm. »Unsere Mutter hat schon genug durchgemacht«, knurrte er. »Sie braucht nicht auch noch wegen so einer Scheiße Angst zu haben!« Seine Fäuste schwebten über meinem Gesicht. Ich war sicher, er würde mich jeden Moment schlagen.

Doch Murad zog seinen Bruder von mir weg: »Lass ihn, Kerim! Das ist doch nur ein kleiner Spinner, der zu viel gekifft

Weitere Kostenlose Bücher