![Zuhause ist ueberall]()

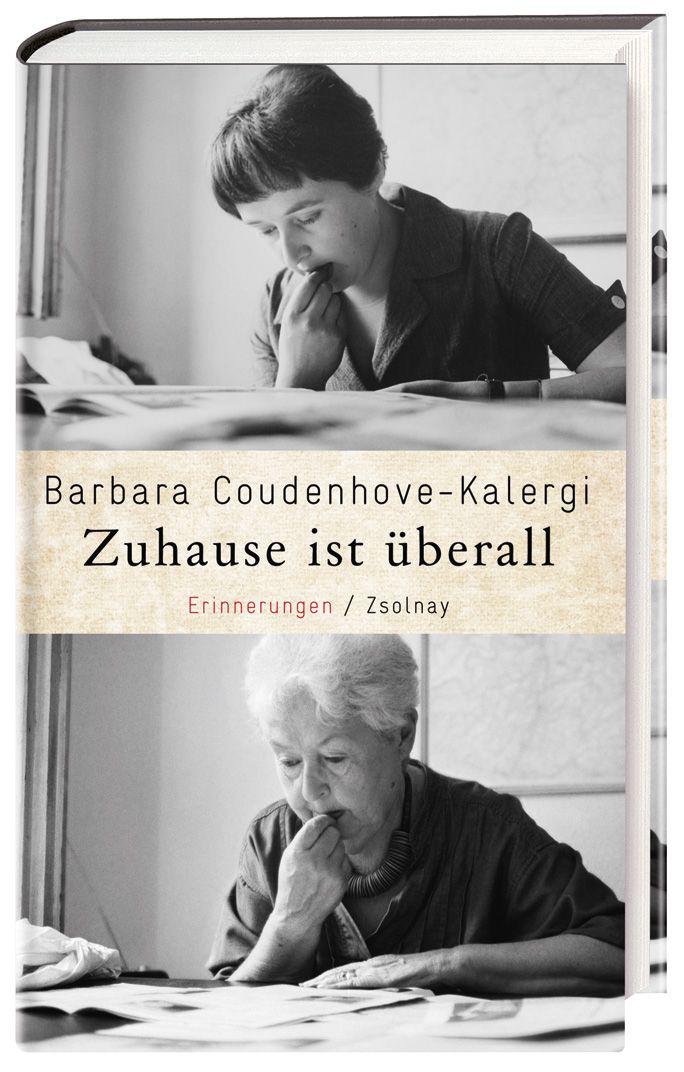

Zuhause ist ueberall

Vorwort

Ein Frühlingstag in den frühen Sechzigerjahren. Ich bin zum ersten Mal wieder in meiner Heimatstadt Prag, seit wir, meine Eltern und wir Kinder, am 8. Mai 1945 von hier vertrieben worden sind. Mir ist ein bisschen mulmig bei diesem Besuch. Soll ich mich freuen? Oder mich fürchten?

Ich spaziere durch die Straßen der Altstadt. Trist und grau sieht es hier aus. An vielen Häusern sind über dem Gehsteig provisorische Holzdächer angebracht, sie sollen verhindern, dass bröckelnder Putz den Passanten auf den Kopf fällt. In den Geschäftsauslagen nichts, das man kaufen möchte. Real existierender Sozialismus.

Finde ich mich hier überhaupt zurecht? Bin ich in dieser Stadt noch zu Hause? Oder bin ich eine Fremde? Ich versuche, beides auszuprobieren, und spiele, nur für mich allein, abwechselnd »heimisch« und »fremd«. Ich tue so, als sei ich, wie einst, auf dem Weg in die Schule, marschiere zielstrebig durch vertraute Gassen. Und dann: Ich bin fremd, ich war noch nie hier, ich bin neutral, sehe alles mit unbefangenen Augen. Das Moldauufer. Der Wenzelsplatz. Die Karlsbrücke. Noch gibt es keine Touristen in der Stadt, noch ist nicht alles schön herausgeputzt für ein internationales Publikum. Aber in den Parks blüht der Flieder, ganz so wie einst.

Was hast du denn jetzt für ein Gefühl, frage ich mich, als ich auf der Brücke stehe und ins Wasser hinunterschaue. Aber mir fällt keine Antwort ein. Eigentlich habe ich überhaupt kein Gefühl. Es ist, als gehe mich das alles nichts an. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich habe diese Stadt geliebt. Na und? Jetzt lebe ich eben woanders. Erst oben auf dem Hradschin packt es mich plötzlich, dieses unvergleichliche Praggefühl, das ich aus der Kindheit kenne. Ich stehe an der Rampe der Burg und blicke auf das Panorama der Stadt hinunter, die vielen Kirchtürme, die Brücken, den Fluss, der sich durch die Häuserzeilen windet. Hier habe ich vor vielen Jahren zum ersten Mal das Glück erlebt, das durch Schönheit geschenkt wird. Meine schöne, schöne, wunderschöne Stadt.

Den Weg zu unserem Haus habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. Es geht bergauf, durch stille Straßen. Und dann stehe ich vor unserer alten Adresse. Das Haus sieht ein bisschen kleiner aus, als ich es in Erinnerung habe. Im ersten Stock links, das ist das Fenster zu meinem Zimmer. Die Deckenlampe ist nicht mehr da, sehe ich, andere Vorhänge hängen. Ich spähe durch die Lücken im grüngestrichenen hölzernen Gartenzaun. Der Kirschbaum ist größer geworden. Die Beete sind nicht besonders gepflegt. Und die Veranda ist jetzt verglast, die neuen Bewohner haben eine Art Wintergarten daraus gemacht.

Ob sie Kinder haben? Fährt eins von ihnen jetzt mit dem Fahrrad in die Schule, so wie damals ich? Und wer sie wohl sind? Günstlinge des Regimes? Hat man damals das Eigentum der Vertriebenen verteilt, verkauft, versteigert? Wurden die Häuser vorher geplündert? Oder stehen unsere Möbel noch so in den Zimmern, wie wir sie seinerzeit verlassen haben?

Ich habe mir vorher nicht überlegt, was ich tun will, wenn ich zu unserem Haus komme. Anläuten und sagen: Entschuldigen Sie, ich habe früher hier gewohnt. Darf ich hereinkommen und mich kurz ein bisschen umschauen? Und dann durch die Räume gehen, während die Hausfrau ein wenig verlegen daneben steht, und nach vertrauten Dingen Ausschau halten? Dem Mariatheresienschrank im Salon vielleicht, in dessen unterster Schublade immer die Weihnachtsgeschenke versteckt waren? Oder dem Schreibtisch in meinem Zimmer, meinem ganzen Stolz? Und ob unsere Bilder noch da sind oder ob jetzt ganz andere an den Wänden hängen?

Vielleicht werfen die neuen Bewohner mich einfach hinaus. Was fällt Ihnen ein, hier einfach so hereinzuplatzen? Das ist unser Haus, wir wollen nicht gestört werden. Auf Wiedersehen. Oder es gibt einen unbehaglichen Moment, die Hausfrau oder der Hausherr sagen gezwungen höflich: bitte. Und denken: Wenn diese Person nur schon wieder draußen wäre. Nein, nein, lieber nicht anläuten.

Will ich überhaupt wissen, was aus meinem Kindheitshaus geworden ist? Interessieren mich dessen jetzige Bewohner? Bei genauerem Nachdenken: nein. Was gehen mich diese Leute an? Sollen sie doch wohnen, wie sie wollen. Mir doch egal.

Plötzlich fällt mir auf, dass ich schon eine ganze Weile hier auf der Straße stehe und wie ein Spion durch den Zaun luge. Am Ende der Straße taucht ein Passant auf. Was soll er sich denken, wenn er an mir

Weitere Kostenlose Bücher