![149 - Haus der mordenden Schatten]()

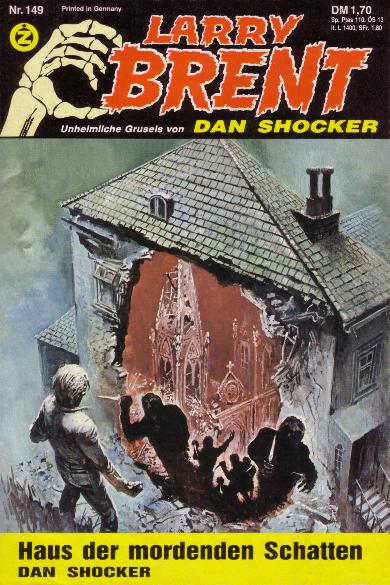

149 - Haus der mordenden Schatten

abblasen und dem

Mädchen den Garaus machen...«

»Du hast den Verstand verloren !« mußte er sich sagen lassen.

Evelyne Masters, die die ganze Zeit über

gedankenversunken und bleich auf ihrem Platz gesessen hatte, wandte den Kopf

und blickte ihr Spiegelbild in den silbern-violett schimmernden Gläsern der

Sonnenbrille ihres Gegenüber an.

»Töten, Charles ?« fragte sie beinahe sanft und kaum hörbar. »Das würdet ihr nie! Und ihr wißt

auch, daß ihr mich damit nicht ängstigen könnt. Ich habe keine Angst vor dem

Tod mehr - ich nicht mehr ...«

Canons Lippen wurden hart. Er wollte etwas

sagen, fuhr aber im gleichen Moment zusammen, da sein Blick aus dem Rückfenster des Chevrolet ging.

Scharf zog der etwa vierzigjährige

braunhaarige Mann die Luft durch die Nase.

»Verdammt«, entfuhr es ihm. »Verdammt, ich

hab’s gewußt. Die Sache geht nicht glatt! Drei Wagen hinter uns nähert sich ein

Polizeifahrzeug auf der Überholspur, Tom !«

*

Gerry Barner war an diesem Nachmittag nicht

mehr fähig, irgend etwas zu tun.

Das kleine Haus, das auf einem Abhang

verborgen hinter Palmen und großen Büschen lag, war von einem klobigen,

handgezimmerten Zaun umgeben. Der Ford stand unter einer offenen, überdachten

Garage, um ihn vor Regen zu schützen. Im Garten und Hof liefen ein paar Hühner

herum, zwei Gänse, an dem sich abflachenden Abhang graste ein Fohlen. Barner

liebte Tiere.

Außer einem Schäferhund, der schon alt und

halbblind war, gab es noch eine gewöhnliche schwarz-weiß gestreifte, rostbraun

gepunktete und mit grauen Flecken versehene Hauskatze, die ihm vor vier Jahren

zugelaufen war und einfach im Haus blieb. In ihr vereinigten sich äußerlich

sehr genau erkennbar eine ganze Anzahl Rassen, und der zugelaufene Kater folgte

von Zeit zu Zeit seinem natürlichen Trieb, und verschwand dann einfach

nächtelang aus dem Haus.

Multi-Point, wie der Kater spitzfindigerweise

hieß, sorgte in der Umgebung von San Pedro für Nachwuchs. Und Gerry Barner, der

von Zeit zu Zeit durch San Pedro kam, konnte an der Zeichnung der dort

herumlaufenden Katzen und neuen Kater erkennen, ob Multi-Point mit von der

Partie gewesen war.

Das Tier begrüßte ihn wie immer schnurrend

und strich um seine Beine.

Doch heute hatte Gerry keinen Blick für den

Kater.

Der Maler ging . anfangs ruhelos durchs Haus. Draußen wurde es schon dämmrig. Die Sonne versank

hinter den bewaldeten Bergspitzen.

Das kleine, verwinkelte Haus, hatte zwei

Etagen.

In der oberen Etage befanden sich die Räume

mit Barners Atelier. Die eine Wand des Hauses unterhalb des Daches bestand in

der Hauptsache aus Glas. Während der Arbeit nutzte der Maler das einfallende

Licht und genoß in den Pausen dazwischen den Blick in die Ferne über die grünen

Äcker und Wiesen, die bewaldeten Höhen, die fernen Felsmassive, die bis zu

zweitausend Meter in den Himmel wuchsen und das tiefe, nun immer dunkler

werdende Blau anzukratzen schienen. Dahinter lag die Mohave-Wüste, »nur«

tausend Meter tiefer, menschenleer und einsam.

Minutenlang stand Barner in dem großen

Atelier. Hier hingen zahlreiche Landschaftsbilder und Porträts, die in ihrer

Sanftheit, Empfindsamkeit und Farbnuancierung auf dem Kontinent nicht ein zweites

Mal anzutreffen waren.

An den Wänden reihte sich ein fertiges Bild

an das andere.

Es waren Bilder von ihr - von Caroline

Barner.

Sie war sein Hauptmodell gewesen. Gerry hatte

sie gemalt und gezeichnet. Bei der Arbeit, beim Klavierspiel, beim Texten, beim

Schlafen. Er hatte sie nackt porträtiert, in Unterwäsche, in einem schwarzen

Kleid, das wie angegossen an ihrem Körper lag, und unter dem sie nichts trug -

als ihre Haut. Das zarte Braun ihres Teints schimmerte durch den

anschmiegsamen, weichen Stoff, zu dem die dunklen, fast schwarzen Augen mit den

langen, seidigen Wimpern in einer Art seltsamer und rätselhafter Harmonie

paßten.

In einer Nische des Ateliers stand ein

uraltes Klavier.

Im Halbdunkel des Raums starrte Gerry Barner

darauf. Vor seinem geistigen Auge entstand ein Bild.

Er sah seine Caroline dort sitzen. Ihre

zarten, beweglichen Finger huschten beinahe wie selbständige Lebewesen über die

Tasten.

Die Melodien, die sie spielte, klangen

schwermütig, ebenso der Text, den sie, leise und ganz in ihren Gefühlen

aufgehend, dazu sang.

Es waren Indianerlieder, die sie sang, alte,

unbekannte Texte, gesungen in einem fremden, wohlklingenden Dialekt, den sie

sich angeeignet hatte. Indianersprachen waren ihre Leidenschaft

Weitere Kostenlose Bücher