![72 Tage in der Hoelle]()

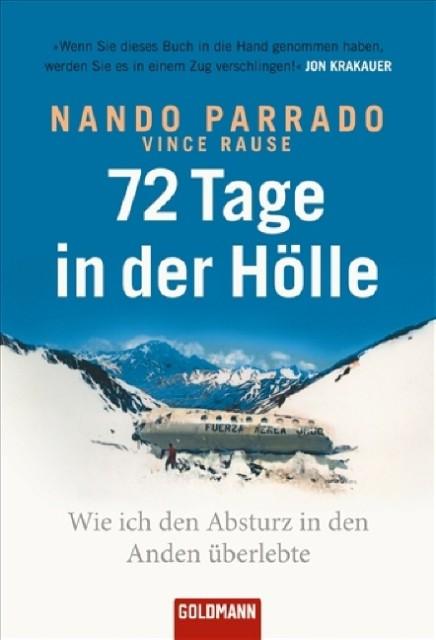

72 Tage in der Hoelle

mir auf dem Fliesenboden der Diele lag Jimmy, mein Hund. Er hatte geschlafen, und als er uns jetzt hereinkommen hörte, öffnete er träge die Augen, ohne seinen großen, eckigen Kopf von den Pfoten zu erheben. Er warf mir einen neugierigen Blick zu, dann spitzte er die Ohren, setzte sich auf und legte den Kopf schief, als könne er es nicht glauben. Einen kurzen Augenblick studierte er mich, dann wollte er mit fröhlichem Bellen so schnell auf mich zulaufen, dass er anfangs auf der Stelle rannte, weil seine Pfoten auf den glatten Fliesen keinen Halt fanden. Ich drückte ihn liebevoll, als er mir in die Arme sprang, und ließ zu, dass er mir mit seiner warmen, feuchten Zunge das Gesicht ableckte. Alle lachten darüber, dass Jimmy so ausgelassen war, und für mich war es ein schöner Willkommensgruß.

Die ersten Augenblicke in unserem Haus hatten für mich etwas Gespenstisches. Ich war glücklich und konnte es noch gar nicht fassen, dass ich wieder zu Hause war. Zugleich aber war überall mit Händen zu greifen, dass meine Mutter und meine Schwester nicht mehr da waren. Ich ging in mein Zimmer. Unmittelbar nach dem Absturz war Graciela zu meinem Vater gezogen, und ihr zweijähriger Sohn schlief jetzt in meinem Bett. Ich sah, dass alle meine Sachen weg waren. In seinen qualvollen Bemühungen, sich von seiner Vergangenheit zu lösen, hatte mein Vater alles, was mir gehörte, weggeworfen: meine Kleidung, meine Bücher, Sportausrüstung und Autozeitschriften, sogar das Poster von Jackie Stewart, das jahrelang an der Wand gehangen hatte. Im Wohnzimmer stand mein Foto zusammen mit Bildern von meiner Mutter und Susy als schlichtes Denkmal auf dem Kaminsims. Ich sah aus dem Fenster. Auf der Straße fuhren Autos vorüber. In den anderen Häusern, wo die Menschen ihr Leben weiterlebten, gingen die Lichter an. So hätte das Leben ausgesehen, wenn ich gestorben wäre , dachte ich. Eine besonders große Lücke habe ich nicht hinterlassen. Die Welt ist auch ohne mich weitergegangen.

Die ersten Wochen zu Hause waren für mich ein ziemliches Durcheinander. So vieles hatte sich verändert, und es war, als könnte ich nie mehr den Weg zurück ins Leben finden. Da Guido und Panchito nicht mehr da waren, verbrachte ich meine Zeit größtenteils allein. Ich spielte mit Jimmy und fuhr stundenlang mit dem Motorrad durch die Gegend – der Bekannte, der es meinem Vater abgekauft hatte, brachte es zurück, sobald er von unserer Rettung hörte. Manchmal ging ich durch die Stra ßen, doch überall erkannten mich die Leute, und nach einiger Zeit fiel es mir leichter, zu Hause zu bleiben. Wenn ich dennoch ausging, ließ es sich nicht vermeiden, dass ich an meine Erlebnisse erinnert wurde. Im La Mascota, einer Pizzeria in der Nachbarschaft, in der ich schon seit Kindertagen Stammkunde war, machte der Inhaber und Kellner eines Tages einen Riesenwirbel um mich: Es sei eine Ehre für ihn, dass ich käme, und natürlich wollte er von mir kein Geld annehmen. Ich weiß, dass es gut gemeint war, aber ich ging erst nach sehr langer Zeit wieder hin. Auf der Straße sprachen Fremde mich an und schüttelten mir die Hand, als wäre ich eine Art siegreicher Held, der Uruguay mit seinen Leistungen Ehre gemacht hatte. Tatsächlich war unser Überleben zum Gegenstand des Nationalstolzes geworden. Unser Martyrium wurde gefeiert wie ein glorreiches Abenteuer. Man verglich das, was wir getan hatten, mit den heroischen Leistungen der uruguayischen Fußballnationalmannschaft im Jahr 1950. Manche Leute gingen sogar noch weiter und erzählten mir, sie würden mich um meine Erlebnisse in den Anden beneiden und wären gern dabei gewesen. Ich wusste nicht, wie ich ihnen erklären sollte, dass dort in den Bergen nichts Glorreiches geschehen war. Es gab dort nur Hässlichkeit und Angst und Verzweiflung einschließlich der schrecklichen Erfahrung, so viele unschuldige Menschen sterben zu sehen.

Erschüttert war ich auch davon, mit welcher Sensationslust Teile der Presse darüber berichteten, was wir gegessen hatten, um zu überleben. Kurz nach unserer Rettung gaben Amtsträger der katholischen Kirche bekannt, wir hätten nach der kirchlichen Lehre keine Sünde begangen, als wir das Fleisch der Toten aßen. Sie vertraten die gleiche Ansicht wie Roberto in den Bergen: Die Sünde hätte darin bestanden, unseren Tod zuzulassen. Noch befriedigender war für mich, dass viele Eltern der Toten uns öffentlich den Rücken stärkten: Sie erklärten aller Welt, sie hätten

Weitere Kostenlose Bücher