![72 Tage in der Hoelle]()

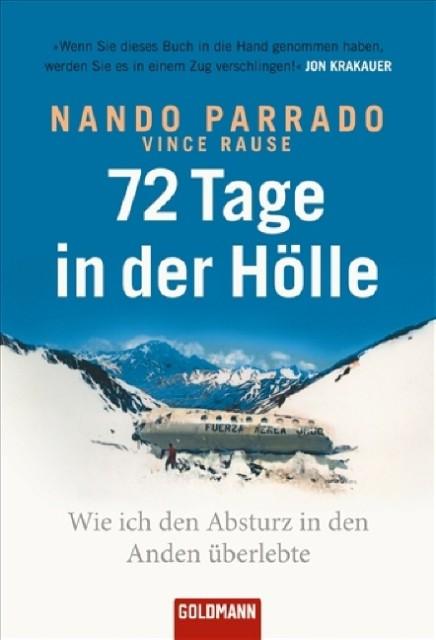

72 Tage in der Hoelle

die sich in Koffern befanden oder in der Kabine verstreut lagen. Viel war es nicht: ein paar Schokoladenriegel und andere Süßigkeiten, einige Nüsse und Kekse, getrocknete Früchte, mehrere Gläser mit Marmelade, drei Flaschen Wein, ein bisschen Whisky und einige Flaschen mit Likör. Obwohl er der festen Ansicht war, dass wir bald gerettet werden würden, ging er, einem natürlichen Überlebensinstinkt folgend, auf Nummer sicher. Bereits am zweiten Tag fing Marcelo an, die Nahrung behutsam zu rationieren. Jede Mahlzeit bestand nur aus einem kleinen Stück Schokolade oder einem Klecks Marmelade, die mit einem Schluck Wein aus dem Deckel einer Spraydose hinuntergespült wurde. Es reichte bei niemandem, um den Hunger zu stillen, aber es war ein Ritual und gab uns Kraft. Jedes Mal, wenn wir uns versammelten und unsere mageren Rationen in Empfang nahmen, erklärten wir gegenüber uns selbst und den anderen, dass wir alles tun würden, um am Leben zu bleiben.

In jenen ersten Tagen glaubten wir, die Rettungsmannschaft sei unsere einzige Überlebenschance, und an diese Hoffnung klammerten wir uns mit beinahe religiösem Eifer. Wir mussten einfach daran glauben. Alles andere war zu entsetzlich. Marcelo sorgte dafür, dass unser Glaube an die Rettung stark blieb. Selbst als nach mehreren Tagen immer noch keine Rettung in Sicht war, ließ er keinen Zweifel daran aufkommen, dass man uns alle in Sicherheit bringen würde. Ob er wirklich selbst daran glaubte oder ob er es nur als beherzte List verwendete, damit wir den Mut nicht verloren, kann ich nicht sagen. Er bekannte sich so nachdrücklich zu dieser Überzeugung, dass bei niemandem Zweifel aufkamen. Andererseits war mir damals nicht klar, welch ungeheure Last er auf sich genommen hatte und wie sehr er sich Vorwürfe machte, dass er uns alle zu dieser Katastrophenreise veranlasst hatte.

Am Nachmittag des vierten Tages flog eine kleine Propellermaschine über die Absturzstelle, und mehrere Überlebende waren sicher, dass sie mit den Flügelspitzen gewackelt hatte. Wir hielten es für ein Signal, dass man uns gesehen hatte, und wenig später machte sich in der Gruppe ein Gefühl von Erleichterung und Jubel breit. Wir warteten, während die langen Schatten des Spätnachmittags an den Bergen hinunterkrochen, aber bei Einbruch der Dunkelheit waren immer noch keine Retter da. Marcelo behauptete steif und fest, die Piloten des Flugzeugs würden schon bald Hilfe schicken, aber andere waren durch das belastende Warten erschöpft und bekannten sich erstmals zu ihren Zweifeln.

»Warum dauert es so lange, bis sie uns finden?«, fragte jemand.

Marcelo gab auf die Frage die gleiche Antwort wie immer: Vielleicht, so meinte er, könnten Hubschrauber in der dünnen Gebirgsluft nicht fliegen, sodass die Rettungsmannschaft zu Fuß kommen musste, und das dauerte länger.

»Aber wenn sie wissen, wo wir sind, warum sind sie dann nicht über uns geflogen und haben Vorräte abgeworfen?«

Unmöglich, erwiderte Marcelo.Alles, was ein Flugzeug abwerfen könne, versinke unweigerlich im Schnee und sei verloren. Das wüssten die Piloten. Die meisten Jungen gaben sich mit seinen Erklärungen zufrieden. Außerdem vertrauten sie zutiefst auf Gottes Güte. »Gott hat uns davor bewahrt, bei dem Absturz ums Leben zu kommen«, sagten sie. »Warum sollte Er das getan haben, wenn Er uns hier sterben lassen will?«

Ich hörte solchen Gesprächen zu, während ich mich viele Stunden lang um Susy kümmerte. Wie gern hätte ich zu Gott ebenso viel Vertrauen gehabt wie sie! Aber Gott hatte mir bereits meine Mutter, Panchito und viele andere genommen. Warum sollte Er uns retten und sie nicht? Ebenso hätte ich gern ge glaubt, dass eine Rettungsmannschaft unterwegs war, aber ich wurde das quälende Gefühl nicht los, dass wir auf uns allein gestellt waren. Wenn ich neben Susy lag, empfand ich eine entsetzliche Hilflosigkeit und ein Gefühl der Eile. Ich wusste, dass sie im Sterben lag und dass für sie nur dann Hoffnung bestand, wenn sie bald in ein Krankenhaus kam. Jeder verlorene Augenblick war für mich eine Qual, und in jeder wachen Sekunde lauschte ich auf das Geräusch der nahenden Retter. Unablässig betete ich um ihr Eintreffen oder um einen göttlichen Eingriff, aber gleichzeitig flüsterte in meinem Hinterkopf die kaltblütige Stimme, die mich auch gedrängt hatte, mir meine Tränen zu sparen: Niemand wird uns finden.Wir werden hier alle sterben.Wir müssen uns etwas überlegen.Wir müssen uns selbst

Weitere Kostenlose Bücher