![72 Tage in der Hoelle]()

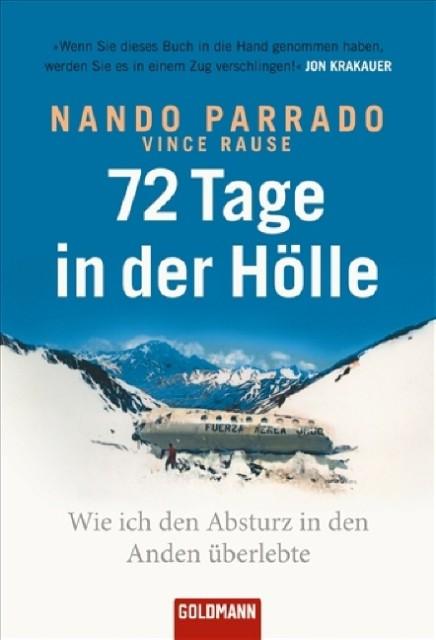

72 Tage in der Hoelle

unmöglich«, sagte Roberto, »aber wir müssen es versuchen, und du bist der Einzige, der es irgendwie hinkriegen kann.«

Roy verzog das Gesicht und fing an zu schluchzen. Es war für ihn ein entsetzlicher Gedanke, sich von dem Flugzeugrumpf zu entfernen, und während der folgenden Tage bettelte er jeden an, der ihm zuhörte, man solle ihn von der Aufgabe entbinden. Fito und die Cousins blieben hart: Sie bestanden darauf, dass er mitkam, und forderten ihn auf, auch an das Wohl der anderen zu denken. Sie zwangen ihn sogar, für den Fußmarsch zu trainieren, indem er hin und her ging. Roy fügte sich widerstrebend, aber häufig weinte er, während er durch den Schnee stapfte.

Roy war kein Feigling. Das war mir schon lange vor dem Absturz klar gewesen, denn ich wusste, wie er Rugby spielte und sein Leben führte. Unmittelbar nach dem Absturz, als er noch mehr Kraft hatte, hatte er tüchtig mitgeholfen. Roy hatte Marcelo zur Seite gestanden, als sie unmittelbar nach dem Absturz im Flugzeug aufgeräumt hatten, und er hatte Marcelo auch bei dem schwierigen Bau der Wand geholfen, die uns alle vor dem Erfrieren bewahrt hatte. Außerdem hatte ich nicht vergessen, dass wir ohne Roys schnelles Handeln nach der Lawine ausnahmslos unter dem Schnee erstickt wären. Aber er war sehr jung. Ich wusste, dass er mit den Nerven am Ende war, und es war deutlich zu erkennen, wie das Martyrium ihn körperlich mitgenommen hatte. Er war jetzt nur noch Haut und Knochen, einer der Dünnsten und Schwächsten von allen, und ich hätte für ihn eigentlich ebenso viel Mitgefühl empfinden müssen wie für die anderen. In der ganzen Zeit auf dem Berg hatte ich mich nur selten über einen meiner Leidensgefährten geärgert. Ich verstand, welche Ängste sie empfanden und unter welchem Druck insbesondere die Jüngeren standen, und deshalb konnte ich leicht Nachsicht üben, wenn ihre Furcht sie egoistisch, faul oder überängstlich machte. Roy litt ebenso wie die anderen und verdiente wie sie meine Rücksichtnahme, aber als er immer schwächer wurde, machte mich die häufige Zurschaustellung seines Elends wütend, und aus irgendeinem Grund fiel es mir immer schwerer, freundlich zu ihm zu sein. Als er mich jetzt in seiner Verzweiflung anflehte, ich solle dafür sorgen, dass er nicht mit zum hinteren Wrackteil gehen musste, sah ich ihm nicht einmal in die Augen.

»Wir brechen bald auf«, fuhr ich ihn an. »Stell dich besser darauf ein.«

Roberto untersuchte mehrere Tage lang das Funkgerät.Während ich darauf wartete, dass er fertig wurde, machte ich mir immer größere Sorgen um Numa. Seit wir ihn aus der Expeditionsmannschaft ausgeschlossen hatten, war seine Stimmung umgeschlagen. In lautlose Grübelei versunken, ärgerte er sich über sich selbst und über die Art, wie sein Körper ihn verraten hatte. Er war reizbar und mürrisch, und am schlimmsten war, dass er sich jetzt weigerte, überhaupt noch etwas zu essen. Deshalb nahm er schnell ab, und die Geschwüre an seinen Beinen wurden schlimmer. Er hatte jetzt zwei Schwellungen am Bein, jede so groß wie ein Tennisball, und beide waren eindeutig entzündet. Am meisten Sorge bereitete mir aber der resignierte Ausdruck in seinem Blick. Numa war unter allen Überlebenden einer der Kräftigsten und Selbstlosesten gewesen, und er hatte so tapfer wie kaum ein anderer um unser Überleben gekämpft. Jetzt aber, wo er sich nicht mehr für uns einsetzen konnte und selbst pflegebedürftig war, schien er den Mut zu verlieren. Eines Abends saß ich neben ihm und bemühte mich, ihn aufzuheitern.

»Könntest du nicht mir zuliebe etwas essen, Numa?«, fragte ich. »Wir gehen bald los. Es wäre schön, wenn ich dich vorher noch etwas essen sehen würde.«

Er schüttelte schwach den Kopf. »Ich kann nicht. Für mich ist das eine Qual.«

»Das ist es für uns alle«, erwiderte ich, »aber du musst es tun. Du musst immer daran denken, dass es einfach nur Fleisch ist.«

»Ich habe nur gegessen, um Kräfte für die Wanderung zu sammeln«, sagte er. »Was für einen Grund sollte ich jetzt haben? Warum sollte ich mich dazu zwingen?«

»Du darfst nicht aufgeben«, erklärte ich. »Halte durch. Wir kommen hier raus.«

Numa schüttelte den Kopf. »Ich bin so schwach, Nando. Ich kann noch nicht einmal stehen. Ich glaube, lange schaffe ich das nicht mehr.«

»So darfst du nicht reden, Numa. Du wirst nicht sterben.«

Numa seufzte. »Ist schon gut, Nando«, antwortete er. »Ich habe über mein Leben nachgedacht, und

Weitere Kostenlose Bücher