![72 Tage in der Hoelle]()

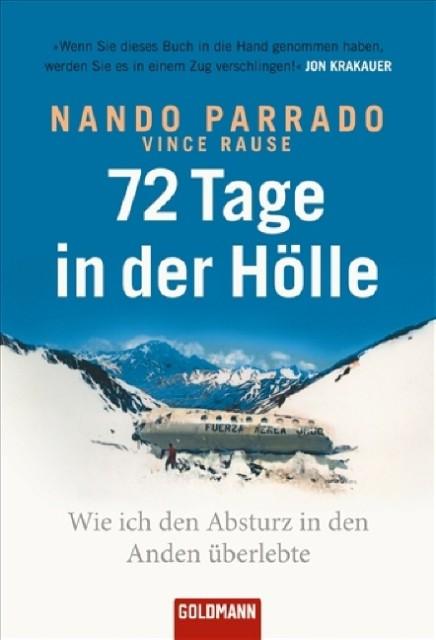

72 Tage in der Hoelle

die wir in den Gepäckstücken im Schwanz der Maschine gefunden hatten. »Wir sind zwar nicht wie geplant in Punta del Este, aber immerhin ist es eine Havannazigarre«, witzelte Carlitos.

»Die Qualität ist mir egal«, erwiderte ich. »Ich weiß nur, dass der Rauch schön warm ist.«

»Unsere Geburtstage haben wir verpasst«, sagte Carlitos, »aber ganz tief innen weiß ich genau, dass wir zu Weihnachten bei unseren Familien sein werden. Du schaffst das, Nando. Da bin ich ganz sicher.«

Ich gab Carlitos keine Antwort und war froh, dass die Dunkelheit in dem Flugzeugrumpf meinen zweifelnden Gesichtsausdruck verbarg. »Schlaf ein wenig«, sagte ich zu ihm und blies ihm eine Wolke teuren kubanischen Rauch ins Gesicht.

Am 10. Dezember unterhielt ich mich mit Gustavo über Numa. Wir machten uns Sorgen um ihn. »Er hat mich gebeten, nach einem Geschwür auf seinem Rücken zu sehen, und dabei habe ich gesehen, wie dünn er ist«, sagte Gustavo. »Er hat überhaupt kein Fleisch mehr auf den Knochen. Mehr als ein paar Tage hält er nicht mehr durch.«

Ich verließ Gustavo und kniete mich neben Numa.

»Wie fühlst du dich?«, fragte ich ihn.

Numa lächelte schwach. »Ich glaube, mit mir geht das nicht mehr lange.«

Der Ausdruck in seinen Augen sagte, dass er sich damit abgefunden hatte. Er sah demTod mutig entgegen, und ich wollte ihn nicht in seiner Ehre kränken, indem ich ihm Lügen erzählte.

»Versuch durchzuhalten«, sagte ich. »Wir gehen bald los. Endlich gehen wir nach Westen.«

»Im Westen ist Chile«, sagte er mit müdem Lächeln.

»Dort gehe ich hin, oder ich sterbe unterwegs.«

»Du schaffst das, du bist stark.«

» Du musst stark sein, Numa. Wegen deiner Familie. Du wirst sie wiedersehen.«

Numa lächelte nur. »Es ist schon lustig«, sagte er. »Ich glaube, die meisten Menschen bereuen ihre Fehler, wenn sie sterben, aber ich habe nichts zu bereuen. Ich habe mich bemüht, ein gutes Leben zu führen. Ich habe mich bemüht, andere gut zu behandeln. Ich hoffe, das wird Gott berücksichtigen.«

»So darfst du nicht reden, Numa.«

»Aber ich habe meinen Frieden«, erwiderte er. »Ich bin zu allem bereit, was vor mir liegt.«

Am 11. Dezember fiel Numa morgens ins Koma. Am Nachmittag des gleichen Tages war er tot. Numa war einer der Besten gewesen, ein junger Mann, der keine schlechten Seiten zu haben schien, dessen Mitgefühl und Großzügigkeit grenzenlos waren, ganz gleich, wie sehr er selbst litt. Es machte mich verrückt, dass ein solcher Mensch wegen einer einfachen Schwellung am Bein sterben musste, wegen eines kleinen Blutergusses, einer Verletzung, über die man ansonsten kaum ein Wort verloren hätte.

Ich betrachtete meine Freunde und fragte mich, ob ihre Angehörigen, von denen sie sich als kernige junge Männer verabschiedet hatten, sie jetzt noch wiedererkennen würden. Ihre Gesichter waren erschöpft, unter den Brauen und den eingesunkenen Wangen standen die Knochen hervor wie bei verwitterten Steinfiguren oder Kobolden, und die meisten hatten nicht mehr genug Kraft, um ohne Torkeln zu stehen. Ihre Körper waren trockene, leere Hüllen. Das Leben wich aus ihnen wie die Farbe aus einem abgefallenen Blatt. Ich dachte an all die anderen, die schon tot waren, und malte mir aus, wie ihre Geister sich um uns versammelten: neunundzwanzig graue Gestalten, schweigend im Schnee zusammengekauert, und unter ihnen nahm jetzt auch Numa seinen Platz ein. So viel Tod, so viele abgeschnittene Lebensfäden. Ich spürte, wie ein schweres Gefühl des Überdrusses mich überfiel.

Es ist genug , murmelte ich. Genug . Es war Zeit, die Geschichte zu Ende zu bringen. Draußen stieß ich auf Roberto. Er war an der Wand der Fairchild zusammengesunken. »Es ist alles bereit«, sagte ich. »Tintin und ich sind reisefertig. Morgen Früh brechen wir auf. Kommst du mit?«

Roberto starrte die Berge im Westen an. An seinen Blicken erkannte ich, dass Numas Tod ihn ebenso bewegt hatte wie uns alle. »Ja«, sagte er. »Ich bin bereit. Es ist Zeit zu gehen.«

Am Abend des 11. Dezember – es war unsere sechzigste Nacht in den Anden – saß ich vor dem Flugzeugrumpf auf einem der Sitze, die wir nach draußen gezerrt hatten, und blickte nach Westen auf die Berge, die mir den Heimweg versperrten. Als die Dunkelheit hereinbrach, wurde der größte Berg, der, den wir besteigen mussten, immer dunkler und abweisender. Ich erkannte darin keine Feindseligkeit, sondern nur Größe und Macht und grausame

Weitere Kostenlose Bücher