![A l'ombre de ma vie]()

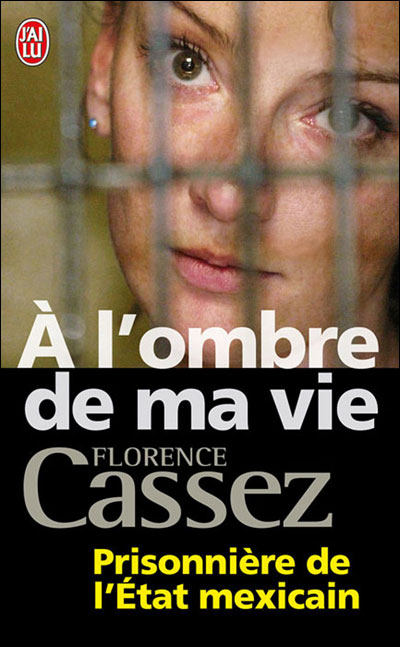

A l'ombre de ma vie

le

moins froid possible, et je suis paralysée, incapable de bouger ou même de

penser.

Au petit matin, quand la prison s’éveille, les bruits et les

cris ne sont pas plus rassurants. Je les entends à peine, j’essaie de m’en

extraire, comme si je pouvais échapper à mon sort, comme si je pouvais nier que

je suis là, dans l’un des pires endroits de ce pays et que je ne sais pas ce

qui m’attend.

— Tu vas au tribunal.

Je ne m’attendais pas à cela mais, sans que je sache

exactement pourquoi, cette phrase me fait du bien. Je suis tellement positive,

même dans ces moments-là. Je m’imagine qu’on va venir me chercher gentiment,

quelques policiers de l’AFI dans une voiture, qu’on va me présenter devant un

tribunal et que, là, quelqu’un va me dire : « Excusez-nous,

mademoiselle, finalement nous n’avons rien à vous reprocher », et que tout

cela va se régler dans la journée. Je ne vais tout de même pas rester dans cet

endroit épouvantable, au risque d’y mourir de peur ! Je ne suis pas

taillée pour cela, c’est au-dessus de mes forces. Et puis, j’ai la mentalité

française. Chez moi, un endroit comme ça n’existe pas !

Mais on m’emmène vers un camion garé dans la cour, déjà

chargé de près de trente filles, assises sur les banquettes fixées aux parois,

ou debout au milieu, serrées, pressées, si mal installées qu’elles en sont

agressives et s’insultent en hurlant, c’est incroyable. Quand je monte, il

reste une place assise juste au bord, alors je m’installe là et je prends un

grand coup de bâton dans les côtes parce que c’est la place du gardien – je n’avais

pas compris ! Je n’ai pas d’autre choix que d’aller me coller à celles qui

sont le plus au bord, de pousser comme font toutes les autres, pour que les

gardiens puissent fermer la grille du camion cellulaire.

Cela ne dure pas longtemps. Deux autres gardiens arrivent en

courant. Ils viennent chercher quelqu’un, et justement c’est moi qu’ils

veulent. Les autres me regardent partir d’un air mauvais. On m’emmène vers les

bureaux où on me prend en photo, où on me pose un tas de questions sur ce que

je suis, ce que j’ai fait les dernières semaines, d’où je viens et toutes

sortes de choses qu’ils écrivent dans un dossier. Cela dure une heure, au

moins, et je crois naïvement que le fourgon est parti, que ce sera pour une

autre fois, mais pas du tout ! Quand tout cela est terminé, on me ramène

au camion cellulaire, qui est toujours là. Les trente filles ont attendu

pendant tout ce temps, serrées, debout ou assises. Elles sont furieuses, et

bien sûr, s’en prennent à moi. À peine montée, je reçois des coups de coude, des

coups de poing, des coups de pied qui me viennent d’un peu partout. Bravache,

je rends coup pour coup, je me débats et je garde la tête droite, les yeux dans

ceux de mes voisines, espérant leur faire croire que je n’ai pas peur, que je

ne me laisse pas impressionner. Et on dirait que ça marche. Non pas que les

regards s’adoucissent, mais la pluie de coups cesse peu à peu et je me fais une

place près de la barre verticale à laquelle je m’agrippe pendant que le fourgon

roule et que nous sommes ballottées, cognées les unes contre les autres – ce

qui ne diminue pas l’agressivité ambiante. Deux ou trois fois, mon regard

croise celui d’une femme assise au fond, qui me fusille, ne me lâche pas, un

regard que je n’arrive pas à soutenir, dur, méchant, qui vient d’un visage

aussi masculin que celui de la Mataviejitas elle-même ; c’est une

autre catcheuse, on dirait, elle semble m’en vouloir mais je ne sais pas

pourquoi.

Une fois à l’arrêt, ma peur me fait bondir du camion. Mais

où sommes-nous arrivées ? C’est un endroit encore pire que le pénitencier,

ici. Je ne croyais même pas que c’était possible. Je vais de cauchemar en

cauchemar, en descendant toujours plus au fond de l’horreur et en me demandant

combien de temps je vais tenir dans ce monde infernal et violent. C’est une

suite de longs couloirs répugnants – il semble qu’on ait encore franchi un

palier dans l’abject –, un peu comme les boyaux d’un métro qu’on n’aurait

jamais entretenu. Il y a des gens partout, mais uniquement des détenus, pas de

gardiens. Il faut comprendre : ils n’étaient que quatre, dans le fourgon,

pour une trentaine de détenues, alors ils nous poussent là-dedans et ferment

les portes. À présent je

Weitere Kostenlose Bücher