![Afrika, Meine Passion]()

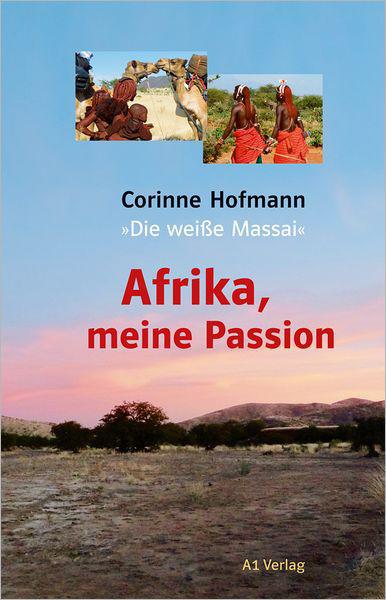

Afrika, Meine Passion

normalerweise mit der rechten Hand, doch für uns werden Löffel organisiert. Es schmeckt gut. Einheimische, die eintreten wollen, verschwinden sofort, wenn sie uns sehen.

Auf dem Rückweg zu Stefanias Verkaufshütte stellt mir Lketinga seinen alten Schwiegervater vor. Der lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen und erleichtert seinen Schwiegersohn gleich mal um ein paar Schillinge.

Das Business von Stefania lohnt sich offensichtlich. In ihrem Stand tummeln sich jede Menge junge, kunstvoll herausgeputzte Krieger, die sich gerne von Klaus fotografieren lassen, um sich anschließend auf dem Display selbst zu bewundern. Hektik und Stress kennt hier keiner. Napirai spielt geduldig mit Lodunu und Diego in der Hütte am Boden und wirft ab und zu einen unauffälligen Blick auf die ihr ungewöhnlich erscheinenden Krieger. Die beiden Jungen singen ihr Samburu-Lieder vor. Es rührt mich, wie sehr sie offensichtlich an ihrer großen Halbschwester und Cousine hängen. Ich könnte stundenlang dasitzen, zuschauen und fotografieren. Das Letztere muss ich eher unauffällig tun, da nicht alle begeistert zu sein scheinen.

Die Zeit verstreicht und allmählich verlassen die ersten Besucher den Markt. Einige Krieger marschieren mit zügigen Schritten und mit Plastikbeuteln in den Händen heimwärts. Frauen beladen ihre Esel, die geduldig im Schatten der Akazien gestanden sind, und wieder andere warten bei den Autos, die sie irgendwohin zurücktransportieren werden. Auch wir räumen zusammen und begeben uns gut gelaunt auf die Heimfahrt. Für uns war es eine Ehre, dass wir Besucher sein durften, und vor allem für meine Mitreisenden war es ein eindrucksvolles Erlebnis.

Zu Hause erwartet mich eine Überraschung. Saguna ist gekommen. Sie sitzt mit einem ihrer zwei kleinen Kinder vor James’ Haus und wartet auf uns. Ich freue mich sehr, denn James hatte mir wenig Hoffnung gemacht, sie dieses Mal sehen zu können. Sie sei verheiratet, habe Kinder und wohne sehr weit entfernt. Doch jetzt ist sie da. Welch eine Freude! Sie müsste jetzt ungefähr Mitte zwanzig sein. Beim letzten Besuch wurde gerade über ihre Heirat verhandelt. Ich hatte inständig gebeten, sie vor der rituellen Beschneidung zu bewahren. Doch genützt hat es nichts. Sie sieht nicht gerade glücklich und um etliche Jahre gealtert aus. Ihr Blick wirkt traurig. Doch sie freut sich, als ich mich neben sie setze und mit James’ Hilfe versuche, eine Unterhaltung zu führen. Neugierig und interessiert mustert sie Napirai. Saguna war damals gerade mal drei oder vier Jahre alt, als wir weggegangen sind. Sie lebte bei Mama in der Hütte und war mit mir sehr verbunden. Sie konnte es nicht begreifen, wieso wir später von Barsaloi nach Mombasa gezogen sind. Nach unserem Wegzug soll sie wochenlang krank gewesen sein.

Nun sitzen wir alle, umgeben von vielen Kindern, vor James’ Haus und erzählen Geschichten von früher. Auf einmal nimmt Saguna meinen Arm und bestaunt meinen roten Perlenschmuck, den ich in Nairobi gekauft habe. Da er ihr anscheinend gefällt, lege ich ihn ihr als Geschenk um den Arm. Zum ersten Mal lächelt sie.

Da ich Mama heute noch nicht gesehen habe, mache ich mich kurze Zeit später auf den Weg zu ihrer Hütte. Von Weitem sehe ich, dass sie sich vor dem Haus auf einem Kuhfell ausgestreckt hat. Ich möchte gerade den Rückweg antreten, da ich sie nicht stören will, als Saruni, James’ älteste Tochter, an mir vorbeirennt und ruft: »Gogo, die Mzungu kommt.« Mama rappelt sich auf und fragt sofort: »Supa, Corinne, serian?« Ich setze mich neben sie und wir versuchen, so gut es geht, einander etwas zu erzählen. Sie fragt, wo die anderen sind, und ich deute zu James’ Haus. Bald hören wir die Ziegen nach Hause kommen. Die Kinder strömen zum Melken oder Spielen herbei und ich sitze neben Mama und beobachte die Szene. Etwas weiter weg sehe ich, wie Napirai versucht, sich mit der lachenden Saguna zu unterhalten.

Nach einiger Zeit erscheint James und fragt mich, ob ich Zeit hätte, ein Gespräch mit dem Pater zu führen. Wir marschieren zur Mission. Unter dem großen Baum, unter dem mich Lketinga bei meinem letzten Besuch begrüßt hat, stehen drei Dorfälteste. Sie sprechen mich mit dem obligaten »Supa, Mama Napirai« an, reichen mir die Hand und spucken zur Segnung leicht darauf. Dann beginnt ein Redeschwall, von dem ich leider gar nichts verstehe. Erst als ich den Namen Napirai höre, werde ich mit meinen »Ja-Antworten« vorsichtiger und frage James,

Weitere Kostenlose Bücher