![Assassini]()

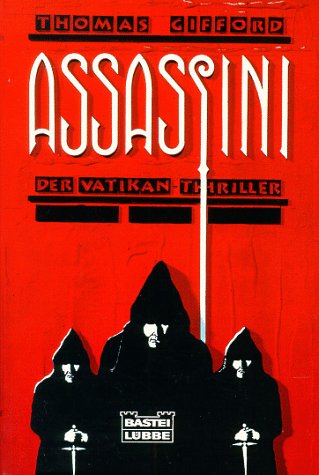

Assassini

Begreifen Sie doch endlich. Glauben Sie mir.«

»In Zeiten der Verzweiflung werden verzweifelte Männer zu Helden. Driskills Gesetz, Artie.«

Father Dunn schüttelte den Kopf. »Sie begehen einen tödlichen Fehler, wenn Sie weitermachen. Monsignore Sandanato ist übrigens der gleichen Meinung.«

»Vergessen Sie Schwester Elizabeth nicht. Soll ich Ihnen mal verraten, was ich auf die Meinung von zwei Geistlichen und einer Nonne gebe?«

Er lachte auf. »Also gut. Wenn ich Sie schon nicht überzeugen kann, dann wünsche ich Ihnen alles Glück dieser Welt.« Er erhob sich, hielt an der Tür noch einmal inne und wandte sich um. »Ach, übrigens, vor ein paar Tagen habe ich Ihren Vater besucht. Er hat Schlimmes durchgemacht, Ben. Ich habe ihm ein paar meiner Bücher gegeben und mich erdreistet, ihn zum Lesen zu animieren. Meine Werke werden dafür sorgen, daß sein Adrenalinspiegel nicht allzu schnell sinkt.« Er bat mich noch einmal eindringlich, mir meine Pläne aus dem Kopf zu schlagen, verabschiedete sich und ging.

Sandanato bekniete mich geradezu, mich aus der ›ganzen gottlosen Geschichte‹ herauszuhalten. »Sie haben ja erlebt, wozu diese Leute fähig sind. Sie können aus dem Nichts erscheinen und zuschlagen. Es reicht, wenn Ihre Schwester ihr Leben hergegeben hat.«

»Sie hat es nicht gegeben. Jemand hat es ihr genommen.«

»Ihr Vater ringt mit dem Tod, und Sie hätte man um ein Haar aufgeschlitzt – basta! Das ist nicht Ihre Schlacht. Sie sind nicht einmal Katholik!«

Sandanato flog kurz darauf nach Paris, wo Curtis Lockhardt aufgrund irgendwelcher familiärer Verbindungen beigesetzt wurde. Der gute Monsignore war wegen der Morde und des Angriffs auf meine Person seelisch so sehr belastet, daß man den Eindruck bekommen konnte, daß nicht ich, sondern er der Leidtragende war. Mir waren solche Menschen schon früher begegnet. Sie schienen unendlich viel Schmerz, Leid und Anspannung ertragen zu können. Sie weideten sich geradezu daran. Als Sandanato die Aussichtslosigkeit erkannte, mich von meinem Vorhaben abzubringen, bat er mich, zumindest so lange zu warten, bis er festgestellt hatte, was Rom unternahm, um die Morde aufzuklären. Ich sagte ihm, daß es mich nicht kratzte, was Rom unternahm oder nicht. Rom war das Problem.

Mein Vater bereitete mir eine ziemliche Überraschung. Er klammerte sich weder so ans Leben, noch kämpfte er so vehement gegen die Krankheit an, wie ich es erwartet hatte. Die Ärzte ließen mich wissen, daß sein Zustand sich verschlechtert hatte, als er die Nachricht von dem Anschlag auf mich erhielt. Es schien, so erklärten sie mir, als hätte Vater gar nicht mehr den Willen, zu genesen.

Das verblüffte mich, gelinde gesagt: Wenn er den Lebenswillen verloren hätte, als Val ermordet worden war, hätte ich das begreifen können. Aber wegen mir? Außerdem hatte ich überlebt.

Doch als ich ihn zu Gesicht bekam, erkannte ich, daß die Ärzte recht hatten. Er war kreidebleich, wirkte eingefallen und seltsam apathisch; die Bücher, die Dunn ihm gebracht hatte, lagen unberührt auf dem Nachttisch. Als ich ihn zum Reden gebracht hatte, bereute ich das sofort. »Manchmal glaube ich, daß ich hier nicht mehr lebend rauskomme, Ben. Ich fühle mich plötzlich so einsam. Ich weiß nicht, wofür ich noch kämpfen soll.«

»Das ist doch lächerlich, Dad, und das weißt du. Du und einsam? Eine ganze Armee von Freunden wartet auf deine Rückkehr. Außerdem … du bist doch ein gläubiger Mensch. Wenn du jemals dein Gottvertrauen gebrauchen konntest, dann jetzt.«

Er schien mich gar nicht zu hören. »Du irrst dich. Einsamkeit hat nichts mit den Menschen zu tun. Die Menschen spielen keine Rolle … Ich bin müde, ich habe meine Willenskraft verloren, ich weiß gar nicht mehr, was gespielt wird, ich … weiß nicht einmal, was ich überhaupt meine. Ach, verdammt, ich versuche, dir irgend etwas klarzumachen, das sich mit Worten gar nicht ausdrücken läßt. Aber es existiert. So wie jetzt habe ich mich noch nie gefühlt.« Er sagte nicht ein Wort über den Glauben. Vielleicht wollte er mit seinem gottlosen Sohn gar nicht erst darüber reden. »Du hast viel Schlimmes hinter dir, Dad. Du kannst nicht erwarten, daß du von heute auf morgen darüber hinwegkommst.«

»Tja, Ben, ich hoffe, du hast recht. Ich hoffe, daß ich es schaffe. Ich würde mich sehr freuen, wenn du eine Weile bei mir bleibst, falls ich doch noch nach Hause komme. Dann könnten wir uns gemeinsam erholen. Ein halbes Jahr

Weitere Kostenlose Bücher