![Blut - Skeleton Crew]()

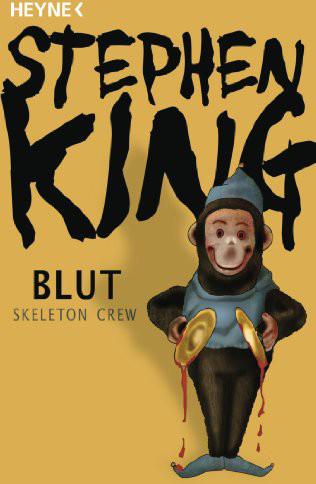

Blut - Skeleton Crew

jedenfalls 1919, und ich war gerade aus dem Großen Krieg zurückgekehrt. Meine Verlobte war fünf Monate zuvor an Influenza gestorben. Sie war erst neunzehn Jahre alt gewesen, und ich fürchte, dass ich wesentlich mehr trank und Karten spielte, als gut für mich war. Wisst ihr, sie hatte zwei Jahre auf mich gewartet, und ich hatte getreulich jede Woche einen Brief von ihr bekommen. Vielleicht werdet ihr verstehen, warum die Sache mich so mitnahm. Ich hatte keine religiösen Überzeugungen mehr, denn die Lehren und Theorien des Christentums waren mir in den Schützengräben nur komisch vorgekommen, und ich hatte auch keine Familie, die mir hätte zur Seite stehen können. Deshalb waren die guten Freunde, die mir in dieser schweren Zeit halfen, so gut wie immer bei mir. Es waren dreiundfünfzig (mehr als die meisten Menschen haben!): zweiundfünfzig Karten und eine Flasche Cutty-Sark-Whisky. Ich wohnte damals schon in der Brennan Street, in der gleichen Wohnung wie heute. Nur war sie damals viel billiger, und es standen wesentlich weniger Arzneimittelfläschchen und Pillen und Mittelchen auf den Regalen herum. Trotzdem verbrachte ich die meiste Zeit hier, in 249B, denn hier fand ich so gut wie immer Partner zum Pokern.«

David Adley unterbrach ihn, und obwohl er seine Frage lächelnd vorbrachte, glaube ich nicht, dass er Spaß gemacht hatte. »Und war Stevens damals auch schon hier, George?«

George drehte sich zu dem Butler um. »Waren Sie es, Stevens, oder Ihr Vater?«

Stevens erlaubte sich den Anflug eines Lächelns. »Da 1919 schon fünfundsechzig Jahre zurückliegt, Sir, muss es mein Großvater gewesen sein, wenn Sie gestatten.«

»Ihre Stellung bleibt demnach in der Familie?«, sagte Adley fragend.

»Wie Sie meinen, Sir«, erwiderte Stevens ruhig.

»Jetzt, wo ich darüber nachdenke, fällt mir auf, dass eine bemerkenswerte Ähnlichkeit zwischen Ihnen und Ihrem – sagten Sie Großvater? – besteht, Stevens«, sagte George.

»Ja, Sir.«

»Wenn Sie und er nebeneinandergestellt würden, würde es mir schwerfallen zu sagen, wer wer ist … aber das ist Jacke wie Hose, oder?«

»Ja, Sir.«

»Ich hielt mich im Spielzimmer auf – ja, dort drüben, hinter der kleinen Tür – und legte eine Patience, als ich Henry Brower zum ersten und einzigen Mal begegnete. Wir waren zu viert und wollten den Abend mit Pokern verbringen, uns fehlte aber noch ein fünfter Mann für den Abend. Und als Jason Davidson mir sagte, dass George Oxley, normalerweise unser fünfter, sich das Bein gebrochen hatte und mit einem eingegipsten, hochgehängten Bein im Bett lag, sah es aus, als würde an diesem Abend nichts aus unserem Spiel werden. Ich glaubte schon, ich müsste mich damit abfinden, dass es keine andere Möglichkeit gab, meinen quälenden Gedanken zu entrinnen, als Patiencen und eine betäubende Menge Whisky; als der Mann am entgegengesetzten Ende des Zimmers mit ruhiger, angenehmer Stimme sagte: ›Wenn die Herren vom Pokern sprechen, würde ich mich gerne beteiligen, wenn Sie keine Einwände haben.‹

Er hatte sich bis dahin hinter der New Yorker World vergraben, sodass ich ihn nun zum ersten Mal richtig sah. Er war ein junger Mann mit einem alten Gesicht, wenn ihr versteht, was ich meine. Einige der Züge, die ich in seinem Gesicht entdeckte, hatten seit Rosalies Tod auch meines gezeichnet. Einige – aber nicht alle. Obwohl der Mann nach seinen Haaren, Händen und Bewegungen zu schließen nicht älter als achtundzwanzig sein konnte, war dieses Gesicht von leidvollen Erfahrungen geprägt, und seine dunklen Augen waren nicht nur traurig, sie waren fast gequält. Er sah recht gut aus mit seinem kurzen gestutzten Schnurrbart und dem dunkelblonden Haar. Er trug einen gut sitzenden braunen Anzug und hatte den Kragenknopf geöffnet. ›Mein Name ist Henry Brower‹, sagte er.

Davidson stürzte sofort durchs Zimmer und wollte ihm die Hand schütteln; es sah sogar so aus, als würde er Brower sofort die Hand vom Schoß reißen. Da geschah etwas Seltsames: Brower ließ seine Zeitung fallen und hielt beide Hände außer Reichweite. Sein Gesicht drückte wahres Entsetzen aus.

Davidson blieb stehen, völlig verwirrt, mehr bestürzt als verärgert. Er war selbst erst zweiundzwanzig – mein Gott, wie jung wir damals alle waren! – und noch ein wenig wie ein Welpe.

›Entschuldigen Sie‹, sagte Brower sehr ernst. ›Aber ich gebe nie jemand die Hand!‹

Davidson blinzelte. ›Nie?‹, sagte er. ›Wie seltsam! Warum

Weitere Kostenlose Bücher