![Brennendes Land]()

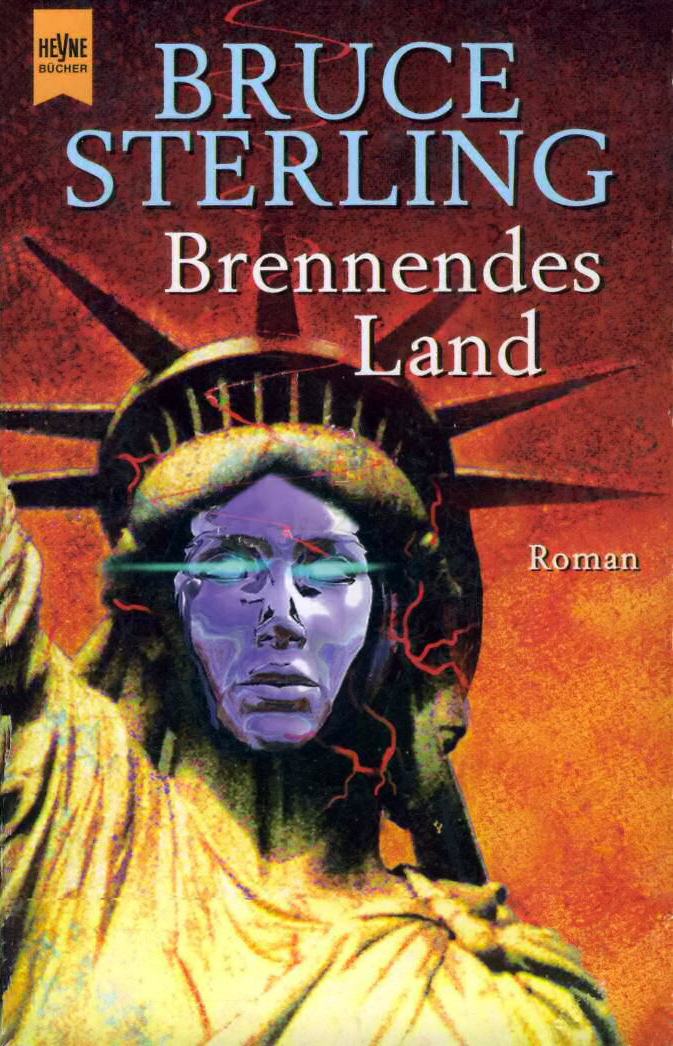

Brennendes Land

dass das in die Öffentlichkeit gelangt. Wir tun unser Bestes, dagegen anzugehen – wir haben während der dritten Panamakrise ein ganzes Nest von Bösewichtern ausgenommen… aber wir können nicht jeden Netzserver in Übersee überwachen. Es bleibt uns nicht viel mehr übrig, als unsere eigenen Informanten zu überwachen. Wir überprüfen sie, schauen nach, ob sie per E-mail aufgefordert werden, jemanden umzubringen. Schauen Sie sich mal diesen Ausdruck an.«

Sie suchten sich eine hübsche Holzbank. Ein kleines Mädchen in einem Trägerkleid saß darauf und streichelte geduldig ein exotisches Wiesel, machte aber nicht den Eindruck, als hätte es gegen die Gesellschaft von Erwachsenen etwas einzuwenden. Oscar las den Text sorgfältig zweimal durch.

Der Text wirkte weder sonderlich bedrohlich noch intellektuell, was ihn nicht wunderte. Vielmehr war er ungehobelt und banal. Es berührte ihn unangenehm, seinen Namen in einer so plumpen Hetzschrift zu finden. Er nickte, reichte Fontenot das Papier zurück. Sie lächelten beide, verabschiedeten sich von dem Mädchen, indem sie sich an die Hüte tippten, und gingen weiter.

»Das ist hohles Pathos!« sagte Oscar, sobald sie außer Hörweite des Mädchens waren. »Das ist Junkmail von einem Massenmailer. Ich habe schon richtig raffinierte Massenmails gesehen, die kriegen manchmal ganz anständige Werbung hin. Aber das ist reine Kettenmailware. Das Programm beherrscht nicht mal die Interpunktion!«

»Der Zielgruppe der gewaltbereiten Paranoiker fallen die Fehler vielleicht nicht einmal auf.«

Oscar ließ sich das durch den Kopf gehen. »Was glauben Sie, wie viele von diesen Mails verschickt wurden?«

»Vielleicht ein paar tausend? In den Files des Geheimdienstes sind über dreihunderttausend potenziell gefährliche Personen verzeichnet. Ein cleveres Programm würde natürlich nicht jedesmal jeden Einzelnen von ihnen anmailen.«

»Klar.« Oscar nickte versonnen. »Und was ist mit Bambakias? Besteht für ihn ebenfalls Gefahr?«

»Ich habe dem Senator die Lage geschildert. Man wird die Sicherheitsmaßnahmen in Cambridge und Washington verschärfen. Allerdings glaube ich, dass Sie wesentlich gefährdeter sind als er. Sie sind dichter dran, Sie machen mehr Wirbel, und man kommt viel leichter an Sie heran.«

»Hm. Ich verstehe. Danke, dass Sie mich darauf hingewiesen haben, Jules. Ihre Ausführungen haben einiges für sich, wie immer. Was raten Sie mir also?«

»Ich rate Ihnen, mehr auf Ihre Sicherheit zu achten. Halt das Übliche. Durchbrechen Sie die tägliche Routine. Suchen Sie Orte auf, wo man nicht mit Ihnen rechnet. Halten Sie für den Notfall einen sicheren Unterschlupf parat. Achten Sie auf Fremde, auf jeden, der ihnen hinterherschnüffelt oder ihnen auf die Nerven geht. Meiden Sie nach Möglichkeit Menschenmengen. Außerdem brauchen Sie einen Bodyguard,«

»Dafür habe ich keine Zeit. Ich habe hier zu viel zu tun.«

Fontenot seufzte. »Sowas bekommen wir ständig zu hören… Oscar, ich habe fast zwanzig Jahre lang für den Geheimdienst gearbeitet. Das ist ein ganzes Arbeitsleben, wir machen dort unsere Arbeit wie andere Leute auch. In der Öffentlichkeit hört man nicht viel vom Secret Service, aber man ist dort sehr rührig. Man hat die CIA dichtgemacht, man hat vor Jahren das FBI aufgelöst, den Secret Service aber gibt es schon seit fast zweihundert Jahren. Er bleibt bestehen. Weil die Gefahr bestehen bleibt. Personen des öffentlichen Lebens bekommen Morddrohungen. Und zwar ständig. Ich habe schon Hunderte von Morddrohungen gesehen. Die sind bei Berühmtheiten an der Tagesordnung. Einen tatsächlichen Mordanschlag habe ich allerdings nie miterlebt. Hab mein ganzes Berufsleben lang aufgepasst und darauf gewartet, aber es ist nie, niemals dazu gekommen. Bis dann eines Tages die Autobombe explodiert ist. Dabei verlor ich mein Bein.«

»Ich verstehe.«

»Sie müssen sich damit abfinden. Das ist eine Realität. Es ist real, und Sie müssen sich darauf einstellen, ohne sich dadurch in Ihrer Arbeit behindern zu lassen.«

Oscar schwieg.

»Der Himmel hat eine andere Farbe, wenn Ihnen bewusst ist, dass man Sie erschießen könnte. Die Dinge haben einen anderen Geschmack. Es setzt einem zu, man fragt sich irgendwann, ob es das überhaupt wert ist. Aber wissen Sie was, trotz alledem ist die Gesellschaft nicht böse oder gewalttätig.« Fontenot zuckte die Achseln. »Wirklich nicht. Nicht mehr. Als ich anfing, war Amerika wahrhaft gewalttätig. Eine extrem hohe

Weitere Kostenlose Bücher