![Chronique d'un chateau hante]()

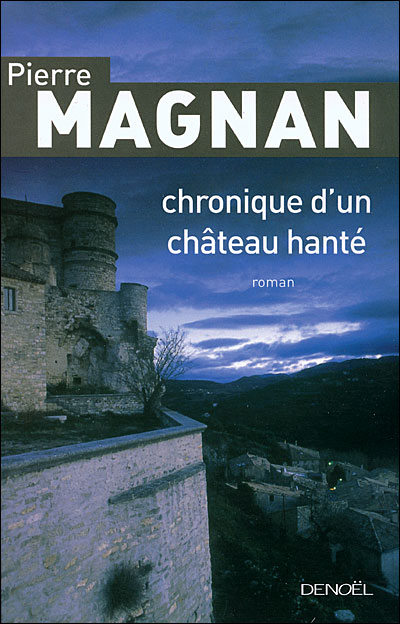

Chronique d'un chateau hante

de

l’âme humaine n’avaient pas de secrets pour lui. À son propre étonnement, il

décrivit la beauté du cirque de Mane et de Forcalquier comme s’il le

contemplait pour la première fois. Mais surtout il parla de Gersande et, comme

il en était secrètement amoureux, il lui fut facile aux yeux du Baptiste d’en

faire la plus belle femme du monde.

Quoique

bien français, l’architecte était prompt à s’enflammer pour quelque grande cause.

À l’énoncé des six cent mille livres, cette somme fabuleuse se figea dans sa

tête en la vision d’une aérienne construction semblable au Trianon de

Versailles.

— J’ai

le temps de réfléchir ? dit-il.

— Non,

répondit Pallio, je pars pour Venise. J’en ramènerai de quoi vous obéir et

faire vos quatre volontés. Sauf que celles-ci sont limitées aux désirs de mon

maître, l’illustre marquis Pons de Gaussan. Il veut quelque chose de

transparent.

— Comment

transparent ?

— Qui

laisse transparaître le bonheur et la foi.

Le

Baptiste siffla entre ses dents.

— C’est

incompatible, dit-il. Les gens qui ont la foi ont tous souffert et ne sont pas

heureux [3] .

— Débrouillez-vous,

dit Pallio. C’est oui ou c’est non ?

— C’est

oui, dit le Baptiste. Cochon qui s’en dédit.

Il était

en transe d’amour depuis les boudoirs de Versailles que désormais le Régent lui

avait interdits. Il se forgea de Gersande un idéal aussi insensé que la demeure

qu’il allait construire. Il mit à profit les trois mois que dura l’absence de

Pallio pour faire de l’une et de l’autre, sur le papier, mille ébauches qu’il

jeta au feu. Son intuition l’avertissait qu’il ne pourrait traduire que sur le

terrain les idées dont Pallio l’avait alléché.

Pendant

ce temps, Pallio retrouvait Venise les larmes aux yeux. Y régnait une peste

sommaire à l’état endémique et qui ne semait pas la terreur parce qu’elle

choisissait soigneusement ses victimes une à une, très loin les unes des autres

mais régulièrement chaque jour. La moitié de sa famille en dix ans y était

trépassée.

Il

retrouva cependant dans les bas quartiers, là où les canaux devenaient des

cloaques, assez de ses pareils et de tâcherons encore plus misérables pour

persuader ceux-ci qu’en France ils vivraient mieux et que, pour l’instant, il

n’y avait pas de peste.

L’ère des

grandes conquêtes comme celle des grandes œuvres était finie pour Venise. Sa

mortelle civilisation ne conservait plus que de glorieux vestiges. Et il y

avait parmi la population force maçons, charpentiers, tailleurs de pierre,

couvreurs et manœuvres qui ne trouvaient à manger que le quart de leur saoul.

Ce ne fut

pas simple cependant de les tirer de leurs bas-fonds tant ils étaient persuadés

qu’il valait mieux mourir de faim à Venise que vivre ailleurs le ventre plein.

Un

nouveau musicien venait de surgir au milieu des pauvres. C’était un moine

joyeux qui créait de la musique comme d’autres font des bulles de savon. Il

s’appelait Antonio Vivaldi et il semait ses airs parmi les pauvres et les

riches à faire oublier qu’on était sur la terre. Sa musique était si pure et si

naïve qu’elle pouvait parvenir jusqu’au bas peuple. Pallio en copia quelques

partitions pour les mettre dans ses fontes et les rapporter jusqu’à Mane, car

il savait que les Vénitiens seraient nostalgiques jusqu’à en avoir les larmes aux

yeux et qu’il faudrait entretenir leur espoir de revivre à Venise qu’ils ne

reverraient jamais.

Ce

Vivaldi écrivait en vénitien et c’est par le vénitien que Pallio réussit à

sortir de Venise ses compagnons de misère. L’idiome vénète était en effet le ciment

qui soudait tous ces misérables les uns aux autres. Ils s’y accrochaient comme

des naufragés à une épave.

— Et

là-bas vous serez entre vous, vous n’aurez plus à parler cette langue italienne

qui envahit Venise, que les nobles parlent pour être à la mode et le vénitien

il n’y a plus que vous pour le parler correctement. Comme personne ne vous

comprendra, vous pourrez perpétuer votre langue. L’enseigner à vos enfants. Les

Françaises en vous l’entendant chanter ne verront plus que vous avez les

chausses trouées ni que vous sentez la rocambole !

Bref, il

leur fit de la France une si douce image que cent d’entre eux peut-être

traversèrent l’Italie à pieds nus pour ne pas user leurs chaussures qu’ils

portaient comme des oriflammes,

Weitere Kostenlose Bücher