![Das geschenkte Gesicht]()

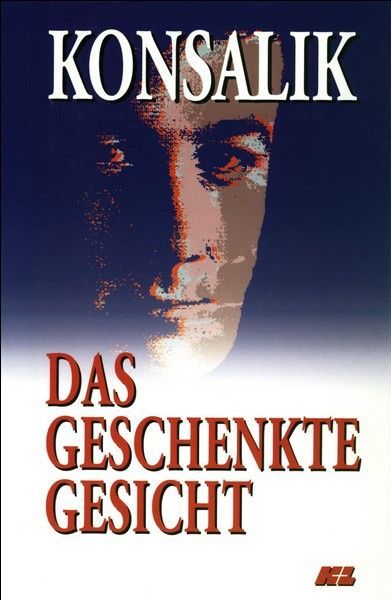

Das geschenkte Gesicht

0,02 Morphium und legte ihre Hände auf seine trommelnden Finger, bis sie spürte, wie die Ruhe wiederkam und der stumme Schmerz in seinem Auge einem unnatürlichen Glanz wich.

Die Personalpapiere waren angekommen. Er war verheiratet, von Beruf Musiker, Saxophonist einer bekannten Kapelle. Seine Frau lebte in München bei ihren Eltern. Sie wußte nichts von der Verwundung ihres Mannes. Ein Brief von ihr war mit den Papieren nachgeschickt worden. Lisa Mainetti hatte den Brief geöffnet und ihn gelesen. Er war eine Liebeserklärung, ein Hymnus der Sehnsucht und des Glaubens an das Wiedersehen. Und noch etwas stand darin, ein rührend hilfloser Satz. »Gestern hat es sich zum erstenmal bewegt … ich bin so glücklich, Rolf …«

»Ich kann ihr die Wahrheit nicht schreiben«, sagte Dr. Mainetti, als sie den Brief gelesen hatte, zu Professor Rusch. »Ich bringe es einfach nicht fertig.«

Es war, als habe der Leutnant Rudolf Fischer es gefühlt. Als Lisa Mainetti nach der Ausgabe der Urlaubsscheine in das Zimmer 1 kam, um eine neue Infusion anzulegen, starrte ihr das Auge mit einem flehenden Zittern entgegen. Die blassen Hände bewegten sich auf der Bettdecke unruhig hin und her – sie hoben sich und machten die Bewegung des Schreibens.

Lisa Mainetti drehte die Pappscheibe, auf die man die Fiebertabelle steckte, herum, hielt sie vor das Auge und drückte in die fahlen Finger einen Bleistift. Mühsam preßte Rudolf Fischer den Stift gegen die Unterlage und schrieb in großen, eckigen, abrutschenden Buchstaben. Dann fiel ihm der Bleistift aus den Fingern, und das Auge suchte Dr. Mainetti.

Lisa nahm die Fiebertafel und drehte sie herum.

»Bitte Frau nicht rufen. 5. Monat.«

Das nicht war dreimal unterstrichen. Es war wie ein stummer Schrei, der in diesen Strichen Gestalt annahm.

Lisa Mainetti schüttelte den Kopf. Das Flackern in dem Auge erlosch. Es schloß sich sogar, als wolle es jetzt schlafen, befreit von aller Not. Wie in eine tiefe, selige Ruhe glitt es hinweg unter die geschwollenen, blutigen Lider.

Fast eine Stunde saß Lisa Mainetti an dem Bett und hielt die Hände Rudolf Fischers fest. In ihrer Erschlaffung spürte sie, daß er eingeschlafen war.

Warum wacht er wieder auf, dachte sie, und sie schämte sich nicht, so zu denken. Kann es wirklich Gottes Wille sein, nichts weiterleben zu lassen als ein einzelnes Auge? Ein Auge und zwei Hände – ist das genug, ein Mensch zu sein?

Während sie saß und seine Finger hielt, spürte sie, wie die Hände kalt und feucht wurden. Sie zog ihre Finger weg, schob die Bettdecke herunter und setzte das Stethoskop auf die nackte Brust. Kein Herzschlag war mehr zu hören.

Die mißhandelte Hülle der Seele war leer und stumm.

Die Ärztin schob die Bettdecke wieder hoch und blickte auf das eine Auge. Es war noch geschlossen, nur schien es unter den Lidern weggesunken zu sein, als habe es nun seine letzte Aufgabe erfüllt.

Vorsichtig, als könne er wieder erwachen durch die Berührung, zog Lisa das weiße Laken über den unförmigen Berg von Mull, Zellstoff und Leukoplast, der einmal ein Kopf gewesen war, den zwei weiche Frauenhände gestreichelt hatten.

Die Tür öffnete sich leise. Professor Rusch trat ein. Er wartete, bis Lisa das Laken glattgestrichen hatte, ehe er etwas sagte.

»Nun mußt du seiner Frau doch schreiben.«

Lisa nickte. Sie nahm die Fiebertabelle und drehte den Karton um. Noch einmal las sie die großen, eckigen Buchstaben.

»Jetzt wird es leichter sein. Ich werde sie kommen lassen, hierher. München ist ja nicht weit. Ich habe es in seinem letzten Blick gesehen, daß er es von mir erwartet.« Sie atmete tief auf und lehnte plötzlich den Kopf an Ruschs Schulter, als komme eine große Schwäche über sie. »Sie ist erst zwanzig Jahre alt, und sie freut sich so auf ihr erstes Kind. Auf sein Kind.«

Stumm legte Rusch seinen Arm um Lisas Schulter und schob sie aus dem Zimmer. Und es kümmerte ihn gar nicht, daß auf dem Gang die Verwundeten standen, die Schwestern und die Ärzte. Er führte Lisa Mainetti, fest an sich gedrückt, langsam zu seinem Zimmer.

Pünktlich um 10 Uhr vormittags fuhr die Kommission aus dem Stabe des Generals v. Unruh bei der Hauptwache des Schlosses Bernegg vor. Der Wachunteroffizier brüllte die Wache heraus und meldete durch das Telefon zur Zentrale:

»Hier Hauptwache! Der Heldenklau ist da!«

Dr. Mainetti und Professor Rusch sahen aus dem Fenster hinunter zur Straße. Zum erstenmal seit langer Zeit trug Rusch wieder

Weitere Kostenlose Bücher