![Das Gold des Columbus]()

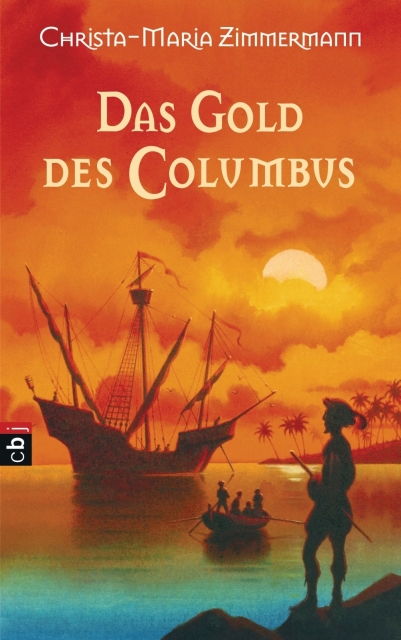

Das Gold des Columbus

Herrin, der Königin Isabella. »Das sind Wilde, Pablo. Vielleicht gehören sie sogar zu den Kariben, die Menschen fressen.«

Fernan verstummte, als der König vor ihm stehen blieb und mit den Fingerspitzen seine Haare berührte.

»Ihr seid zurückgekommen ins Land Xamayca, so wie ihr das versprochen habt. Ich grüße euch und heiße euch willkommen, obwohl ihr unsere Sprache nicht versteht. Aber wo sind die Kanus mit den großen weißen Flügeln? Und wo ist der König mit den Wolkenhaaren? Bist du sein Sohn?«

»Auch wir grüßen dich, König, und danken dir für dein Willkommen im Land Xamayca.« Diego Méndez trat vor. »Deine Augen sehen scharf. Dies ist der Sohn des Königs, der vor vielen Monden bei dir war. Sein Name ist Sonnenkopf. Unsere Kanus liegen in einer Bucht weit von hier.«

Der König sah den Fremden überrascht an. Dann ging ein breites Lächeln über sein Gesicht. »Du sprichst unsere Sprache?«

»Leider nur unvollkommen.« Diego Méndez zog mit großer Geste den Helm vom Kopf und hielt ihn in die Höhe. Das polierte Eisen schimmerte im Sonnenlicht. »Nimm dies als unser Geschenk.«

Der König streckte die Hände aus und befühlte den Helm. Dann ergriff er ihn feierlich und setzte ihn auf seinen Kopf. Die Krieger und Dorfbewohner, die mittlerweile näher gerückt waren, brachen in begeisterte Rufe aus.

»Mein Bruder möge mir folgen«, sagte der König. »Und seine Begleiter ebenso. Wir werden ein Festmahl halten.«

Als sie an diesem Abend in ihren Hängematten lagen, seufzte der Kapitän vor Behagen. »So satt bin ich seit Wochen nicht mehr gewesen. Und so erfolgreich auch nicht. Ich bin zwar Helm und Rüstung los und außerdem mein letztes Hemd, aber dafür ist die Belieferung der Schiffe gesichert. Und ich hab noch dazu ein Kanu.«

»Und einen indianischen Namen«, ergänzte Fernan spöttisch.

»Das will ich meinen! Ich bin sehr stolz darauf. Eigentlich müsstet ihr mich jetzt Ameyro nennen und duzen.«

»Das... das kann doch nicht Euer Ernst sein.« In dem schwachen Mondlicht, das durch die Ritzen des Blätterdachs in die Hütte sickerte, versuchte Fernan vergebens, den Ausdruck auf dem Gesicht des Kapitäns zu erkennen. »Man kann doch nicht einen indianischen Namen einem christlichen vorziehen.«

»Ich sage ja nicht, dass ich ihn vorziehe. Aber ich fühle mich sehr geehrt, dass der König mich zu seinem Bruder erklärt hat und dass wir unsere Namen getauscht haben.«

»Geehrt? Pah! Das sind doch bloß Wilde.«

»Ich fürchte, du urteilst etwas vorschnell, Fernan.« In Diego Méndez’ Stimme lag eine gewisse Schärfe. »Eigentlich müsste dich das letzte Jahr doch gelehrt haben, dass Spanien nur ein Teil der Welt ist und dass die Regeln des spanischen Hofes nicht überall gelten.«

»Sie gelten noch nicht, das gebe ich zu. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Gott hat meinem Vater die indischen Lande gegeben, damit er sie der spanischen Krone unterstellt. Also will Er, dass die Spanier hier die Herren sind.«

Fernan klang so hochmütig, wie Pablo ihn noch nie gehört hatte. Was ist denn nur in ihn gefahren?, fragte er sich verwundert. Er war schon bei der Ankunft im Dorf so sonderbar. Ob er sich wirklich ärgert, dass wir Ameyro als König bezeichnen?

Kapitän Méndez schaukelte eine Zeit lang schweigend hin und her. »Kannst du dich noch an unser Gespräch in Sevilla erinnern, Pablo? Als wir vom Sterbelager des Indianers kamen und du den Papagei trugst? Und ich dir vom heiligen Franziskus erzählte?«

»Ja, natürlich! An jedes Wort!« Pablo richtete sich in seiner Hängematte auf. Sevilla kam ihm zwar manchmal so weit weg vor wie in einem anderen Leben, aber dieses Gespräch hatte er nie vergessen. »Wie können all diese geputzten Herrschaften auf ihren Pferden und in ihren Sänften den ständigen Anblick von Elend und Lumpen, von schwärenden Wunden, von verstümmelten Gliedern aushalten, ohne Scham und Reue zu empfinden?«, zitierte er.

»Sehr richtig. Das waren seine Worte. Und du hast eingewandt, dass doch die Reichen keine guten Werke tun könnten, wenn es keine Armen gäbe. Und dann hab ich dir erzählt, dass es vielleicht ein Land gibt, wo es weder Reiche noch Arme gibt, sondern wo jeder gerade so viel hat, dass er gut davon leben kann.« Kapitän Méndez sog nachdenklich an den gerollten Blättern, die Ameyro ihm geschenkt hatte. »Damals ist es mir selbst fast unwahrscheinlich vorgekommen. Wie... ja, wie eine Art Paradies, von dem man nur träumen kann.«

Die

Weitere Kostenlose Bücher