![Das Haus mit der grünen Tür]()

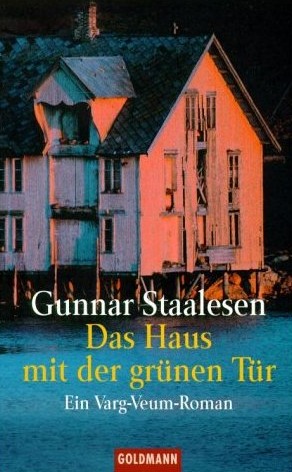

Das Haus mit der grünen Tür

Loyalität schwand dahin, und sie nickte. »Aber sie sind beschäftigt. Er – sie wollten nicht gestört werden – unter keinen Umständen – von niemandem.«

Ich sagte barsch: »Ich bin nicht jemand. Ich bin das Schicksal. Ich gehe rein.«

Sie stand im Weg.

Ich sagte: »Geh zur Seite. Oder – ich küsse dich.«

Sie ging zur Seite.

Bevor ich die Tür zum Büro öffnete, sah ich sie eindringlich an. »Wenn ich in einer halben Stunde nicht wieder draußen bin, dann ruf die Polizei an.«

Sie sah bestürzt drein.

»Ich brauche eine halbe Stunde. Aber danach ruf die Polizei an und sag ihnen, sie sollen augenblicklich kommen. Grüß sie von mir und sag, wo ich bin, und ich garantiere dir, sie sind hier, bevor du den Hörer aufgelegt hast.«

Der bestürzte Gesichtsausdruck blieb. Ich überließ es ihr, ihn zu pflegen, und öffnete die Tür. Ich ging in William Mobergs Büro und schloß die Tür hinter mir.

William Moberg und Kate Kvam saßen sich an dem großen Schreibtisch gegenüber. Er hatte wieder den moosgrünen Anzug hervorgeholt. Sie trug dieselbe Kleidung, in der ich sie zuletzt gesehen hatte.

Er saß mit dem Gesicht zur Tür und brauchte sich nicht umzudrehen. Sie saß mit dem Rücken zu mir und drehte sich ganz zu mir herum. Beide waren erstaunt, mich zu sehen. Vor allem sie. Ich sah ihren Mund stumm einen Namen formen: T-e-d-d-y. Ich zwinkerte ihr zu und strich mir übers Kinn.

Moberg sagte: »Veum? Was soll das bedeuten? Was machst du hier?«

Ich sagte: »Bericht erstatten.«

»Bericht erstatten?« kläffte er.

»Jawohl. Vor ein paar Tagen – Mittwoch – hast du mich engagiert, um den Mörder deiner Frau zu finden. Nun gut. Ich habe ihn gefunden – sie. Es war an der Zeit, Bericht zu erstatten. Du hast dafür bezahlt. Jetzt sollst du für dein Geld auch was bekommen.« Ich spürte, daß mir schlecht war, und der Boden schwankte leicht unter mir, als bestünde der Teppich aus einem meterdicken Schaumgummi. Ich zeigte auf den freien Stuhl mit der hohen, angenehmen Rückenlehne. »Kann ich mich setzen?«

Moberg sagte: »Wie du siehst – bin ich beschäftigt.«

Ich lächelte schief. »Was ich zu sagen habe, geht auch Frau Kvam an.«

Er zögerte ein paar Sekunden. »Na gut, setz dich.« Ich setzte mich. »Aber nicht zu lange. Und was Frau Kvam betrifft, so ist sie in einer ganz privaten Angelegenheit hier, und ich –«

»Morde sind nie privat«, unterbrach ich ihn. Ich fühlte mich im Sitzen deutlich besser. »Es gibt immer ein Opfer.«

Er setzte eine kecke Miene auf und hob die Arme. Kate Kvam saß eineinhalb Meter rechts von mir, etwas schief auf ihrem Stuhl, meinen Blick mit ihrem festhaltend, als erwarte sie, ihr kommendes Schicksal darin lesen zu können. Und das konnte sie vielleicht.

»Ich weiß ehrlich nicht, wo ich anfangen soll«, sagte ich.

Moberg lächelte nachsichtig.

»Aber es ist wohl am besten, mit dem anzufangen, was mich am meisten verwirrt hat: mit den beiden Aufträgen, die ich bekommen habe, die beide darauf hinausliefen, Margrete Moberg, geborene Veide, zu beschatten. Den einen Auftrag – von dir, Moberg – lehnte ich ab, weil er nach einer Scheidungssache aussah und ich so was prinzipiell nicht annehme. Den anderen nahm ich an, weil er sich auf eine merkwürdige Weise glaubwürdig anhörte. Jetzt weiß ich ja, daß der zweite Auftrag eine Finte war, und daß der Auftraggeber – Entschuldigung« (sagte ich zu Frau Kvam) »der verstorbene Henning Kvam war.«

Beide sahen mich jetzt stumm an, mit unbeweglichen Gesichtern. Ich fuhr fort: »Ich war dumm genug, ihm auf den Leim zu gehen, obwohl ich hätte mißtrauisch werden müssen. Aber was soll’s. Die große Frage, die sich mir stellte – nach dem Mord –, war: warum? Nicht vorrangig, warum Margrete Moberg ermordet wurde – sondern warum wurde ich engagiert.«

Ich betrachtete sie. Keiner hatte mir eine befriedigende Antwort zu geben. Keiner wollte damit herausrücken.

»Es mußte etwas mit dem Mord zu tun haben. Sollte ich der letzte sein, der sie lebend sah – ein möglicher Sündenbock? Zweifelhaft – so was kommt nur in drittklassigen Kriminalromanen vor. Um Verwirrung zu stiften – sowohl als Verdächtiger, als auch was das Motiv für den Mord betraf? Möglich. Aber nicht sonderlich naheliegend. Oder gab es einen dritten Grund?«

Ich wurde langsam warm, und das Reden fiel mir leichter. »Also. Es gab einen dritten Grund. Irgend jemand brauchte ein Alibi.« Kurze Pause und ein Blick auf die

Weitere Kostenlose Bücher