![Das Kind der Talibanfrau]()

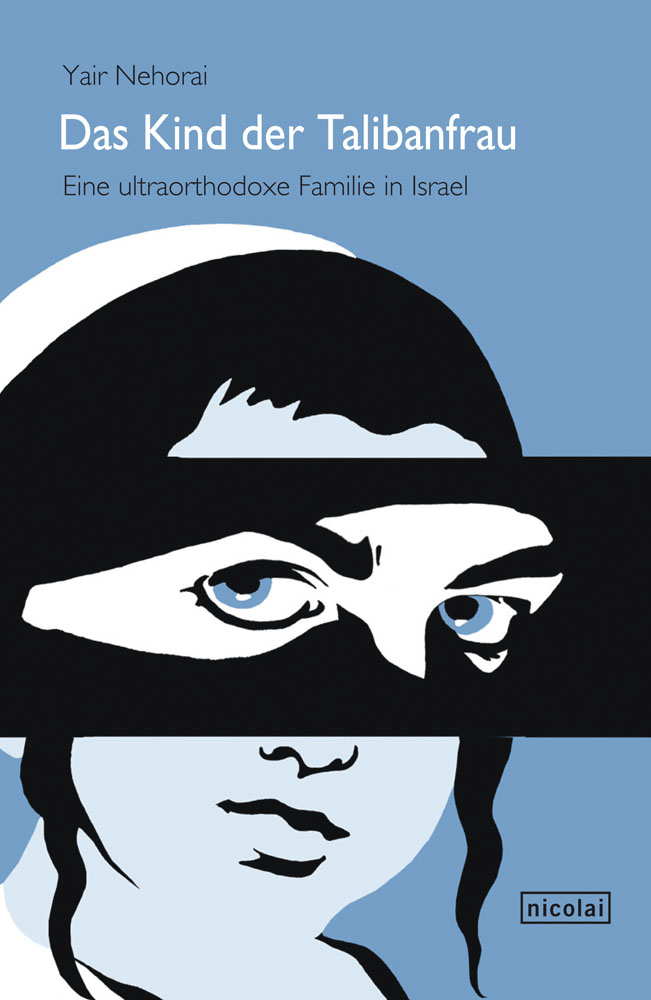

Das Kind der Talibanfrau

Öffentlichkeit durchzusetzen, bei Wahlen, in Bussen und auf der Straße, im Namen der gottgefälligen Tugendhaftigkeit. Bislang ist das vor allem in Jerusalem zu beobachten, in Beit Schemesch und Bnei Brak bei Tel Aviv, den ultraorthodoxen Herzkammern des Landes, aber zunehmend auch dort, wo säkulare Israelis leben.

Inzwischen warnt sogar ein ehemaliger Mossad-Chef, die Ultraorthodoxen seien für das Land eine größere Gefahr als das iranische Atomprogramm. Und US -Außenministerin Hillary Clinton sagte kürzlich, sie fühle sich angesichts der Verhältnisse in Jerusalem an Iran erinnert.

Lange war das merkwürdige Nebeneinander von Religion und Demokratie im jüdischen Staat kein Problem. Aber nun zeigen sich die Folgen, Ermüdungserscheinungen eines überstrapazierten Landes. Eines Landes, das einerseits eine Demokratie ist, andererseits eine Besatzungsmacht, das Hightech-Nation ist, aber auch ein Land, in dem ein Teil der Bevölkerung wie im 19. Jahrhundert lebt, das Einwanderer aus der ganzen Welt aufnimmt, wenn sie Juden sind, und gleichzeitig Flüchtlinge gnadenlos abschiebt. So ist auf der einen Seite der messianische Nationalismus der Siedler gewachsen, auf der anderen der staatsfeindliche Fundamentalismus der Ultraorthodoxen.

Sie fühle sich gut mit dem Kopftuch und all den Röcken, sagt Debora Silverstein. So gut, dass sie nicht mal im Sommer schwitze, bei 45 Grad. Sie kauert auf einem verschlissenen Sofa und versucht zu erklären, wie es anfing, mit ihr und dem Tuch. Es ist eine Geschichte aus Bruchstücken und Andeutungen, sie beginnt mit einem jüdischen Mädchen aus New York, das sich auf der Straße herumtreibt, sich leer fühlt, mit 15 nach Israel geht, in ein orthodoxes Seminar. Das gläubig wird und, von den Rabbis ermuntert, immer mehr Kleidung anlegt.

Wieso und warum, das sollte eigentlich ihr Rabbi erklären, aber er hat in letzter Sekunde abgesagt. Es ist derzeit nicht gut, sich öffentlich zu den Taliban-Frauen zu bekennen, denn einige Ultraorthodoxe haben gerade einen Bann über sie verhängt, den sie auf Wandzeitungen bekanntgeben: »Du darfst dich nicht in abartige und sonderliche Kleidung hüllen, inklusive Schleier, vor allem wenn der Ehemann dagegen ist.«

Debora Silverstein lächelt ein Mona-Lisa-Lächeln. »Manche Männer mögen uns nicht. Plötzlich sind wir religiöser als sie.« Deshalb versucht sie es mit der Erklärung nun selbst, sie hat dazu ein zerfleddertes Buch auf den Tisch gelegt. »Welt der Reinheit« steht auf dem Titel, es ist ein Bestseller in der ultraorthodoxen Gemeinde. Sie blättert durch Bilder von Frauen aus den vergangenen Jahrhunderten, meistens Jüdinnen, aus dem Jemen, aus Marokko, aus Griechenland, aber auch Amish-Frauen und Araberinnen, die alle eines gemeinsam haben: weite, dunkle Gewänder, oft haben sie ihr Gesicht verschleiert. So war es früher, sagt Silverstein, und so sollte es heute wieder sein.

Strenggläubige Jüdinnen tragen langärmelige Blusen, Röcke und bedecken ihr Haar. Aber Silverstein geht das nicht weit genug. Sie sieht zu viel modische Kleidung, zu eng, zu hübsch, zu unsittlich. Die Frauen zögen Blicke auf sich, die dem Ehemann vorbehalten seien. Das führe zu Sünde, und solange es Sünde gebe, könne der Messias nicht erscheinen.

»Würde man auf dem Markt einen Diamanten tragen? Nein, man würde ihn zu Hause verstecken«, ergänzt Chana Cohn 2 , 46, acht Kinder, die neben ihr sitzt, gehüllt in bodenlange Röcke, Umhänge, Kopftücher, alles in Schwarz.

Auch Cohn kam spät zur Religion, sie studierte Literaturwissenschaften und wurde erst zur Taliban-Frau, nachdem sie einen autistischen Sohn und ein herzkrankes Mädchen geboren hatte. So unterschiedlich sie sind, Silverstein sanft und hübsch, Cohn ideologisch und verquer, wünschen sich beide doch eine Welt, in der Frauen die Hausarbeit machen, Kinder bekommen und ihre Wohnung möglichst nicht verlassen. Eine Welt ohne Computer und Waschmaschinen, mit Bio-Essen und selbstgenähter Kleidung, eine Mischung aus »Unsere kleine Farm« und Saudi-Arabien.

»Die Frau soll aus der Öffentlichkeit verschwinden, sie soll nicht rausgehen, nicht auf der Straße mit Fremden sprechen«, sagt Cohn. »Leider versteht die Mehrheit der Israelis das nicht, deswegen bauen wir ein paralleles System auf.« Die beiden Frauen reden nicht mit Männern, sie verlassen den Raum, wenn ein Fremder ihn betritt. Und sie setzen alles daran, dass auch ihre Töchter ihnen folgen: »Wir bauen in den

Weitere Kostenlose Bücher