![Das Regenwaldkomplott]()

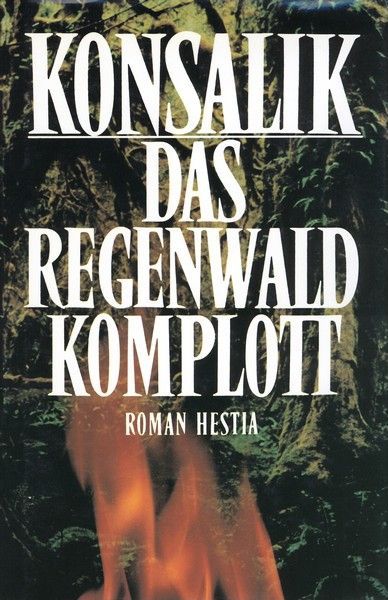

Das Regenwaldkomplott

sonst niemand auf dieser Welt.

»Wenn es stimmt, was Yayaomo erzählt, entdecken wir ein Narkosemittel, das fünfmal wirksamer ist als unsere chemischen Narkotika und vor allem keine Nebenwirkungen hat. Es wäre eine Sensation.« Luise war voller Vorfreude. Gab es wirklich dieses pflanzliche Wundermittel, war das vielleicht ein zwingender Grund, den Regenwald am Rio Parima nicht zu vernichten. »Das wäre ein wunderbarer Erfolg!« meinte Luise enthusiastisch. »Stell dir vor, Tom: tausende Hektar Regenwald werden nicht sterben! Hier wird es keine Motorsägen und Brandrodungen geben. Und auch die Yanomami können weiterleben.«

»Wenn es wirklich diese Pflanze gibt.« Thomas war noch skeptisch. Ein Rauschmittel ist noch kein Narkosemittel, dachte er. Und ein Yanomami reagiert vielleicht anders als ein Weißer.

»Diesmal werde ich dich begleiten«, sagte er. »Ich will einmal dabeisein und miterleben, was du entdeckst.«

»Dann sind wir zu dritt. Marco –«

»Ich habe mit Minho gesprochen. Er bleibt hier. Er wartet auf die neue Ausrüstung und kommt dann vielleicht nach. Wie lange bleiben wir im Wald?«

»Ich habe vier bis sechs Wochen gerechnet. Tom, wenn in dieser Zeit Kranke ins Hospital eingeliefert werden, und du bist nicht da, das gibt Schwierigkeiten.«

»Schwester Margarida ist da. Sie ist ein Allerweltsgenie. Einfache Krankheiten kann sie selbständig behandeln.«

»Und Notfälle?«

»Wann hat es in der letzten Zeit bei uns Notfälle gegeben? Als die Yanomami noch ihr Dorf hatten, war das anders.«

»Denk an Leonor.«

»So etwas wird sich so schnell nicht wiederholen. Sie wird übrigens morgen von Bento abgeholt.«

»Zurück nach Novo Lapuna? Ob das richtig ist.«

»Sie hat den Schock überwunden. Du hast es doch gesehen: Sie kann sogar wieder lachen, wenn Luigi seine Witze erzählt. Ich habe keine Bedenken, Leonor zu entlassen.«

Die nächsten Tage zeigten, daß Toms Vorhersagen stimmten. Der Fahrer mit dem herausgeschnittenen Furunkel war auch wieder weitergefahren. Da Thomas kein Geld für die Behandlung nahm, überreichte der Mann Pater Ernesto eine Spende für die Mission. Das Hospital war nun leer.

An einem Montag war es dann soweit. Der große Aluminiumkahn war randvoll beladen. »Wenn uns die Yanomami im Stich lassen«, meinte Thomas, »können wir uns drüben auf unsere Kisten setzen und die Fische im Rio Parima beobachten.«

»Sie werden kommen.« Luise lächelte zuversichtlich. »Auf meine Indianer kann ich mich verlassen.«

Es war früher Morgen, als Luise und Tom in das Boot stiegen und den Außenbordmotor anwarfen. Das Knattern war fast der einzige Laut in dieser Morgenstille. Selbst der Fluß schien noch zu schlafen. Er floß lautlos dahin bis zu den Stromschnellen, sechs Kilometer entfernt, wo sich die Wasser aufbrüllend schäumten.

Alberto Mechia weckte mit seinem Funkruf die noch schlafenden Pistoleiros. »Ihr seid nicht zum Pennen hier. Es geht los. Sie steigen gerade ins Boot. Seid ihr bereit?«

»Immer.« Der Pistoleiro, der jetzt sprach, stieß seinen Kameraden an. Der zuckte hoch und setzte sich gähnend. »Wir werden sie uns nicht sofort am Ufer vornehmen, sondern tiefer im Wald.«

»Aber heute noch!«

»Selbstverständlich heute.«

Es knackte. Die Funkverbindung war unterbrochen. Die Pistoleiros streiften ihre Tarnhemden über, diese grün-braun-khaki gefleckten Overalls, wie sie auch die Dschungelsoldaten der Armee bei ihren Übungen und Einsätzen trugen und die sie im Urwaldgewirr fast unsichtbar machten. Sie griffen nach ihren Pistolen, schraubten den zylindrischen Schalldämpfer auf den Lauf und spannten den Schlitten. Die Waffen waren feuerbereit. Man brauchte jetzt nur noch den Sicherungsflügel wegzuschieben. Ersatzmagazine nahmen sie nicht mit. Wozu auch? Sie hatten jeder sechs Schuß in der Pistole, das sind zwölf Schüsse zusammen – und einen würden sie nur gebrauchen. Ein Pistoleiro, der danebenschoß, könnte diese Schande nie verwinden.

Nach diesen Vorbereitungen krochen sie in das Mangrovendickicht und beobachteten das Ablegen des Aluminiumbootes. Alberto Mechia hatte nur gesagt: Es geht los. Für ihn war der Mann an Luises Seite Marco Minho. Er trug eine weitkrempige, weiche Tropenmütze, unter der man sein Gesicht nicht sah, nicht vom Fenster der Polizeistation aus. Für Mechia war es sicher, daß es Minho war. Von einer Änderung der Pläne hatte er nichts erfahren.

Pater Ernesto war auch ans Ufer gekommen, um Tom und Luise zu

Weitere Kostenlose Bücher