![Der Azteke]()

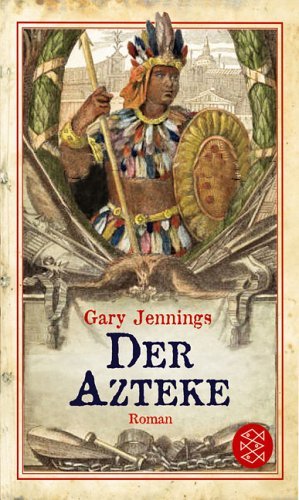

Der Azteke

und uns, ihre Kinder, gebracht. Wir müssen sie daher umbringen.«

Doch das Kind in Coatlicues Schoß war der Kriegsgott Huitzilopóchtli. Er hörte diese Worte und entsprang augenblicklich dem Leib seiner Mutter, voll ausgewachsen und bereits mit einem obsidianbewehrten Maquáhuitl bewaffnet. Er erschlug seine ränkeschmiedende Schwester Coyolxaúqui, hackte sie in Stücke und warf die einzelnen Gliedmaßen in den Himmel, wo sie durch ihr Blut am Mond festklebten. Genauso warf er alle seine anderen Schwestern und Brüder in den Himmel, wo sie seither nicht von den älteren Sternen zu unterscheiden sind. Dieser neugeborene Kriegsgott Huitzilopóchtli war seither der oberste Gott von uns Mexíca, und wir maßen Coyolxaúqui keinerlei Bedeutung bei. Wir errichteten ihr weder Standbilder noch Tempel, und es wurden ihr zu Ehren auch keine Feste gefeiert.

»Für uns«, sagte der alte Geschichtserinnerer von Aztlan, »ist Coyolxaúqui immer die Mondgöttin gewesen und wird es immer sein; in dieser Gestalt verehren wir sie.«

Ich begriff nicht und fragte daher: »Warum den Mond verehren, ehrwürdiger Canaútli? Ich frage mit aller Ehrerbietung. Aber vom Mond kommt doch nichts Gutes für die Menschen, außer seinem nächtlichen Licht, und das ist bestenfalls ein schwacher Schimmer zu nennen.«

»Wegen der Gezeiten des Meeres«, sagte der alte Mann, »und die tun nun wirklich Gutes für uns. Der See, in welchem unsere Insel liegt, ist am westlichen Rand nur durch ein niedriges Felsenriff vom offenen Meer getrennt. Steigt das Hochwasser, spült es Fische, Krabben und Krebse in unseren See, die auch hierbleiben, wenn das Hochwasser sich zurückzieht und Niedrigwasser einsetzt. Diese Geschöpfe hier im flachen See zu fangen, ist wesentlich leichter als es draußen auf der hohen See wäre. Wir sind dankbar, daß man uns so im Übermaß und so pünktlich mit allem Nötigen versorgt.«

»Aber der Mond?« sagte ich verblüfft. »Glaubt ihr etwa, der Mond hätte mit diesen Gezeiten des Meeres etwas zu tun?«

»Ob er sie hervorruft, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hält uns der Mond darüber auf dem laufenden. Wenn der Mond ganz dünn und schmal ist, und wieder, wenn er seinen größten Umfang erreicht hat, wissen wir, daß das Hochwasser eine ganz bestimmte Zeit später seinen Höchststand erreicht hat und die Nahrungsfülle, die es uns schenkt, am größten ist. So hat die Mondgöttin ganz offensichtlich etwas damit zu tun.«

Es war eigentlich kein Standbild, sondern eine Steinscheibe, genauso vollkommen rund wie der Mond und fast so gewaltig wie der große Sonnenstein von Tenochtítlan. Coyolxaúqui war in erhabener Arbeit darauf dargestellt, wie sie nach ihrer Zerstückelung durch Huitzilopóchtli aussah. Die Mitte des Steins – des Monds – nahm ihr barbusiger Oberkörper ein, die Brüste hingen schlaff herunter. Ihr abgeschlagener Kopf prangte in Seitenansicht in der Mitte oben auf dem Mond; er war mit einem Kopfschmuck angetan und auf der dem Betrachter zugekehrten Wange prangte das Glöckchensymbol, dem sie ihren Namen verdankte. Rings um sie her waren die abgeschlagenen Arme und Beine samt Arm- und Beinreifen zu sehen. Selbstverständlich trug der Stein keinerlei Inschriften in der Bilderschrift, doch waren immer noch Spuren der ursprünglichen Bemalung darauf zu erkennen: ein helles Blau auf dem steinernen Hintergrund und ein blasses Gelb auf den verschiedenen Körperteilen der Göttin. Ich erkundigte mich, wie alt sie sei.

»Das weiß nur die Göttin allein«, erklärte Canaútli. »Sie war schon hier, längst ehe deine Vorväter von hier fortzogen, seit unvordenklicher Zeit.«

»Auf welche Weise verehrt ihr sie denn?« fragte ich und blickte mich in dem Raum um, der sonst ganz leer war. Nur ein durchdringender Fischgeruch hing in der Luft. »Ich sehe nirgends Zeichen, die auf irgendwelche Opfer hinweisen.«

»Du meinst du siehst kein Blut«, sagte er. »Auch deine Vorväter suchten Blut, und das ist der Grund, warum sie von hier fortgingen. Coyolxaúqui hat niemals so etwas wie Menschenopfer verlangt. Wir opfern ihr nur niedere Lebewesen – Meeresgetier und Nachtgetier. Eulen und die nachtfliegenden Reiher und die großen grünen Mondfalter. Außerdem einen kleinen Fisch, dessen Fleisch so ölig ist, daß man ihn trocknen kann und er wie eine Kerze brennt. Die Gläubigen zünden sie hier an, wenn ihnen danach ist, mit der Göttin in Verbindung zu treten.«

Als wir aus dem nach Fisch stinkenden Tempel wieder

Weitere Kostenlose Bücher