![Der lange Weg zur Freiheit]()

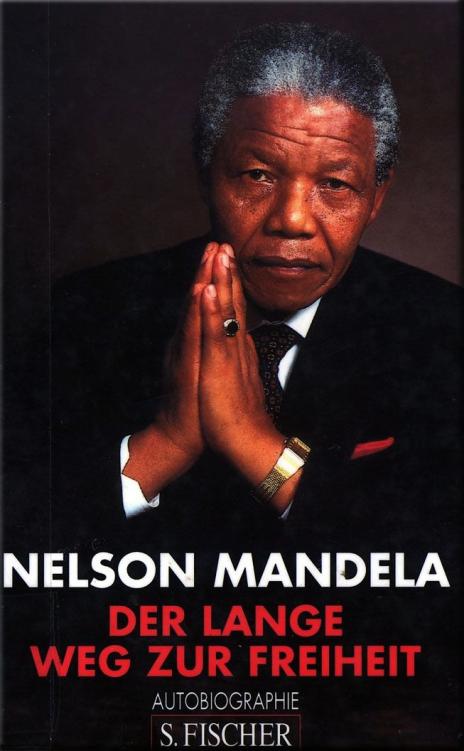

Der lange Weg zur Freiheit

betrafen, konnte ich meine Kollegen nicht überzeugen. Den Gefängnisvorschriften zufolge mußten Häftlinge in Gegenwart eines höheren Offiziers aufstehen. Nach meiner Überzeugung sollten wir sitzen bleiben, denn ich fand es erniedrigend, wenn wir dem Feind Respekt zollen sollten, während er uns nicht als politische Gefangene anerkannte. Meine Kameraden waren der Ansicht, die Sache sei belanglos, und die Folgen des Ungehorsams würden schwerer wiegen als der Nutzen.

Aus ähnlichen Gründen lehnte das High Organ auch das zweite Ansinnen ab. Die Wärter sprachen uns mit dem Vor- oder Familiennamen an. Beides hielt ich für demütigend, und deshalb vertrat ich die Ansicht, wir sollten auf dem ehrerbietigen »Mister« bestehen. Jahrelang setzte ich mich erfolglos dafür ein. Später wurde das Thema sogar zum Anlaß für Witze, wenn meine Kollegen mich gelegentlich »Mr.« Mandela riefen.

Für uns, die wir im Gefängnis saßen, schien die Zeit stillzustehen, aber für die Außenwelt galt das nicht. Daran wurde ich erinnert, als meine Mutter mich im Frühjahr 1968 besuchte. Ich hatte sie seit dem Ende des Rivonia-Prozesses nicht mehr gesehen. Veränderungen spielen sich langsam und allmählich ab, und wenn man im Kreis der eigenen Familie lebt, nimmt man die Unterschiede kaum wahr. Hat man aber einen Angehörigen mehrere Jahre lang nicht zu Gesicht bekommen, kann der Wandel verblüffend sein. Meine Mutter kam mir auf einmal sehr alt vor.

Sie hatte den langen Weg von der Transkei hinter sich gebracht, begleitet von meinem Sohn Makgatho, meiner Tochter Makaziwe und meiner Schwester Mabel. Da ich vier Besucher hatte, die von weither angereist waren, verlängerten die Behörden meine Besuchszeit von einer halben Stunde auf 45 Minuten.

Meine Kinder hatte ich seit dem Prozeß nicht mehr gesehen; sie waren ohne mich aufgewachsen und inzwischen erwachsen geworden. Voller Staunen und Stolz betrachtete ich sie. Aber ich fürchte, ich behandelte sie mehr oder weniger wie die Kinder, die sie vor meiner Haft gewesen waren, und nicht als Erwachsene. Sie mochten sich verändert haben, aber ich war der gleiche geblieben.

Meine Mutter hatte stark abgenommen, und das beunruhigte mich. Ihr Gesicht sah abgezehrt aus. Nur meine Schwester Mabel erschien mir wie immer. Ich freute mich sehr darüber, alle vier zu sehen und über Familienangelegenheiten zu sprechen, aber gleichzeitig machte ich mir Sorgen wegen der Gesundheit meiner Mutter.

Ich sprach mit Makgatho und Maki über meinen Wunsch, daß sie weiter zur Schule gingen, und fragte Mabel nach Verwandten in der Transkei. Die Zeit war viel zu schnell vorüber. Wie bei den meisten Besuchen liegt die größte Freude in der Erinnerung daran, aber diesmal bedrückten mich die Sorgen um meine Mutter weiterhin. Ich fürchtete, ich könnte sie vielleicht zum letztenmal gesehen haben.

Einige Wochen später sagte man mir, als ich vom Steinbruch zurückkam, ich solle in das Büro der Gefängnisleitung gehen und ein Telegramm in Empfang nehmen. Es war von Makgatho. Er teilte mir mit, meine Mutter sei an einem Herzanfall gestorben. Sofort stellte ich bei dem leitenden Offizier einen Reiseantrag, um an dem Begräbnis in der Transkei teilnehmen zu können, aber der lehnte ihn ab. »Mandela«, sagte er, »ich weiß, daß Sie Ihr Wort halten und nicht versuchen würden, zu fliehen, aber ich kann Ihrem eigenen Volk nicht trauen; ich fürchte, die würden Sie entführen.« Daß ich meine Mutter nicht begraben konnte, trug noch mehr zu meiner Trauer bei, denn es wäre meine Pflicht als ältestes Kind und einziger Sohn gewesen.

In den folgenden Monaten dachte ich viel über sie nach. Ihr Leben war alles andere als einfach gewesen. Solange ich als Anwalt arbeitete, hatte ich sie unterstützt, aber nachdem ich im Gefängnis saß, konnte ich ihr nicht mehr helfen. Ich war nie so aufmerksam zu ihr gewesen, wie ich es hätte sein sollen.

Der Tod der Mutter ist für einen Mann ein Anlaß, zurückzudenken und das eigene Leben zu bewerten. Ihre Schwierigkeiten und ihre Armut führten mich wieder einmal zu der Frage, ob ich den richtigen Weg eingeschlagen hatte. Es war immer das gleiche Dilemma: Hatte ich die richtige Wahl getroffen, als ich das Wohlergehen des Volkes noch höher einstufte als das meiner eigenen Familie? Über lange Zeit hinweg hatte meine Mutter nicht verstanden, warum ich mich für den Kampf engagierte. Meine Angehörigen hatten nicht gefragt, ob sie sich daran beteiligen

Weitere Kostenlose Bücher